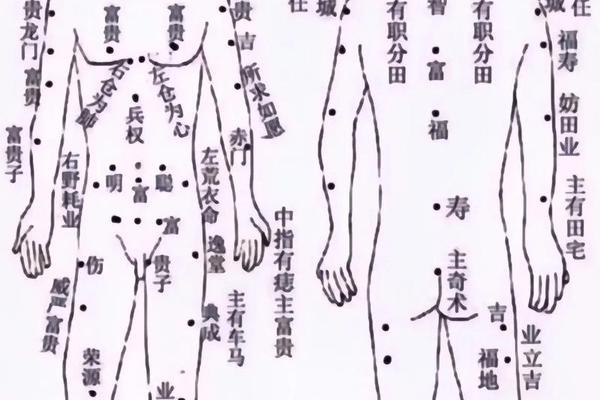

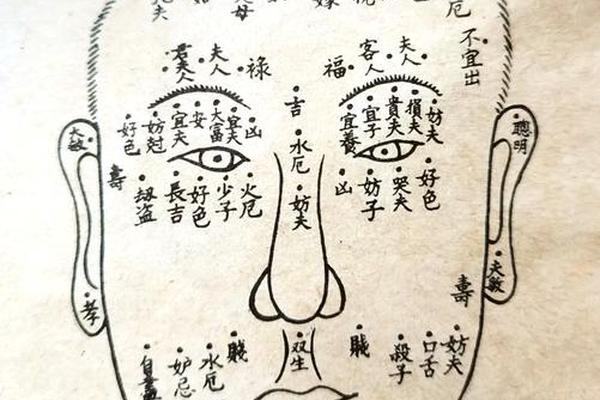

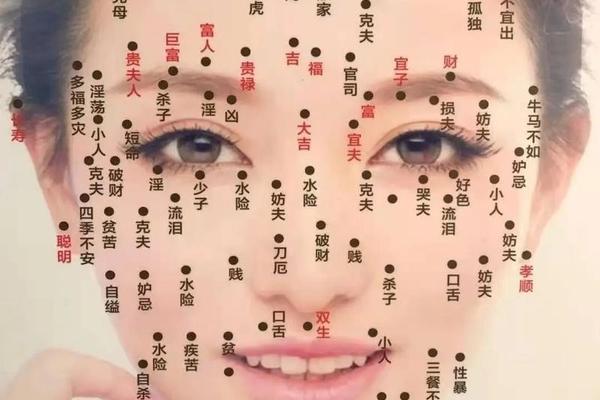

在传统痣相文化中,红痣常被赋予特殊的象征意义。根据古代相术典籍记载,男性身体不同部位的红痣可能暗含运势、性格或健康信息。例如,耳珠有红痣者主财,但需警惕“财来财去”的波动;下巴红痣则与财富积累相关,尤其适合不动产投资。这类解读将红痣视为“气血凝滞”的体现,认为其与经络运行密切相关。

值得注意的是,传统观点对红痣的吉凶判断存在矛盾性。如嘴唇红痣虽象征“食禄”,但也可能暗示桃花劫,这与现代医学发现的激素水平关联不谋而合。而背部红痣在痣相学中多与责任担当相关,但医学研究提示其可能仅是皮肤老化的自然现象。这种传统与现代认知的碰撞,为红痣研究提供了多维视角。

现代医学的成因解析

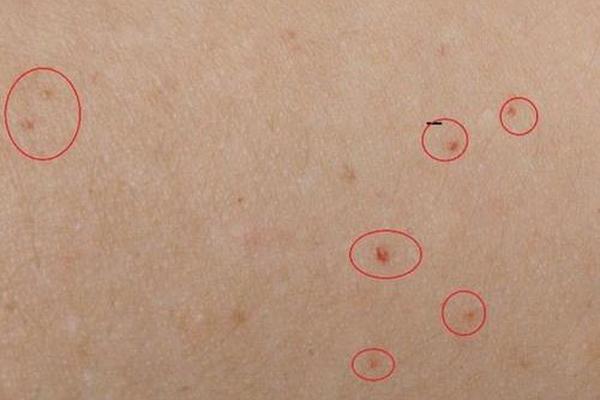

从医学角度看,红痣主要分为血管性病变与色素性病变两类。最常见的樱桃状血管瘤(老年性血管瘤)占比超过80%,其形成与毛细血管末端扩张增生相关,30岁以上人群发病率随年龄增长递增。研究显示,这类红痣直径通常在1-5毫米,多分布于躯干和四肢,本质是皮肤老化的表现。

另一类需关注的是蜘蛛痣,其中心红点伴随放射状血管的特征与肝功能异常密切相关。肝脏疾病导致雌激素灭活能力下降,引发毛细血管异常扩张。数据显示,肝硬化患者中约33%会出现蜘蛛痣。妊娠期激素波动、长期服用免疫抑制剂等也可能诱发此类红痣,这与传统痣相中“红痣主桃花”的说法形成有趣对应。

健康风险的警示信号

虽然多数红痣属于良性病变,但某些特征变化值得警惕。若红痣短期内快速增大、边缘模糊或伴随出血,需考虑血管肉瘤等恶性病变可能。医学界提出的ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、快速演变)同样适用于红痣评估。例如突发性全身弥漫性红痣,可能是血小板减少症或凝血功能障碍的表现。

临床案例显示,某24岁男性因密集红痣就诊,最终确诊为早期肝硬化。这类警示性红痣常伴随乏力、食欲减退等症状。红痣不仅是皮肤问题,更是窥探内脏健康的窗口,特别是肝病高危人群更需定期监测。

处理建议与干预方式

对于无症状的红痣,医学界普遍主张观察为主。樱桃状血管瘤癌变率低于0.01%,过度治疗反而可能留下瘢痕。但位于易摩擦部位(如腰带区)或影响美观者,可选择脉冲染料激光、液氮冷冻等微创处理,有效率可达90%以上。值得注意的是,治疗仅消除现有红痣,无法阻止新痣生成。

从预防角度,控制紫外线暴露、维持激素平衡至关重要。研究发现,防晒措施可减少38%的血管瘤新生,而规律作息能使雌激素水平波动降低26%。对于蜘蛛痣患者,建议同步进行肝功能筛查,早期干预可降低75%的肝病恶化风险。

中西医认知的融合启示

中医将红痣称为“血痣”,认为其源于肝经郁火与痰湿积聚。《外科心法要诀》记载的“肝经怒火郁血成”理论,与现代医学发现的肝功能关联形成跨时空呼应。这种“整体观”提示,红痣管理不应局限于皮肤层面,而需关注代谢调节。

未来研究可深入探索基因突变(如GNAQ基因)与红痣形成的分子机制,以及肠道菌群对雌激素代谢的影响路径。跨学科合作有望建立红痣特征与慢性疾病的预警模型,例如通过AI图像识别技术分析红痣分布模式与肝纤维化程度的相关性。

总结与展望

红痣作为体表特征,承载着传统文化解读与现代医学认知的双重内涵。从痣相学的运势象征到血管瘤的病理本质,从“肝经郁火”的中医理论到雌激素代谢的分子机制,多维度的研究揭示了红痣背后复杂的作用网络。对于普通人群,理性认知红痣的良性本质,同时关注特征性变化,是平衡健康管理与美学需求的关键。

建议建立个性化监测体系:40岁以上男性每年进行皮肤镜检查,肝病高危群体增加蜘蛛痣专项筛查。学术研究应着重破解遗传因素与红痣演变的关联规律,开发无创动态监测技术。在传统与现代的对话中,红痣研究将持续为健康预警提供独特视角。