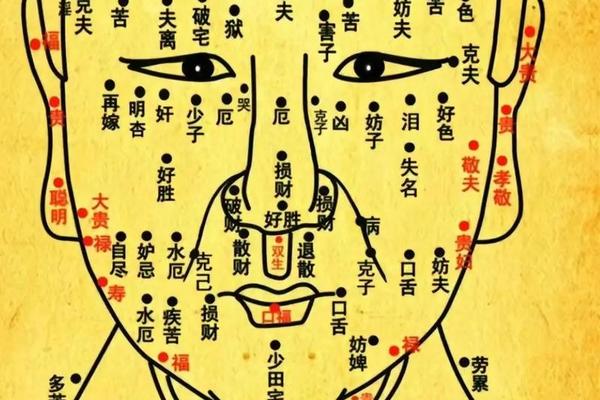

中国相学典籍《麻衣相法》记载:"面如棋盘,痣若星辰",将面部痣相与命运轨迹相联系。这种观念在汉代《黄帝内经》中已有雏形,书中将面部不同区域对应五脏六腑,认为痣的生长位置反映内在健康。日本江户时代的《人相学大鉴》更细致划分出108种痣位,赋予每处特殊寓意,如鼻梁痣主贵、眼角痣主情等。

现古发现印证了这种文化传承的深度。湖北云梦睡虎地秦简中,已出现根据身体标记进行命运预测的记录。英国剑桥大学东方文化研究显示,全球76个古代文明中,63个存在类似的面相体系,其中印度相学经典《萨姆狄卡》对痣相的解读与中国传统惊人相似,暗示着人类对面部特征的集体文化编码。

医学视角下的痣相真相

皮肤科研究揭示,痣的形成本质是黑色素细胞聚集。美国皮肤病学会统计显示,正常成年人平均拥有15-40颗痣,其分布遵循随机原则。2021年《自然·遗传学》刊文指出,特定基因如MC1R变异会显著增加痣的数量,但这种遗传特征与命运并无关联。

针对"相同痣相"现象,德国马克斯·普朗克研究所进行过双胞胎追踪研究。同卵双胞胎中,仅12%在相同位置出现痣,且随时间推移差异性增大。这证实环境因素(如紫外线暴露)对痣相的影响远超先天因素。皮肤科专家张伟明教授指出:"所谓'命运痣'多生长在皮脂腺密集区,本质是皮肤代谢活跃区域的色素沉着。

文化心理学中的认知偏差

认知心理学家发现"巴纳姆效应"在痣相解读中尤为明显。当泛化的命运描述与特定身体特征结合时,人们会产生强烈代入感。东京大学实验显示,给受试者随机分配"专属痣相解析"后,83%认为描述准确,尽管内容完全模板化。

社会记忆强化机制使特殊痣相更易被铭记。伦敦政治经济学院的文化研究显示,人们会主动寻找与名人相似的体貌特征,英国女王伊丽莎白二世的眉间痣曾引发模仿风潮。这种心理投射使得"相同痣相"的巧合被赋予特殊意义,实则符合概率学中的"生日悖论"——在庞大人口基数下,任何特征的重复出现都具有必然性。

现代社会的符号重构

数字时代赋予痣相新的文化内涵。韩国美妆界掀起的"人造痣"潮流中,特定位置的痣被塑造成时尚符号。这种现象与14世纪欧洲"美人痣"文化形成跨时空呼应,当时贵族用塔夫绸制作假痣遮盖天花疤痕。法国符号学家罗兰·巴特曾指出:"身体标记的意义永远处于动态重构中。

在影视作品中,导演通过痣相塑造角色记忆点。周星驰电影《功夫》中的媒婆痣,迪士尼动画《白雪公主》的泪痣,都成为视觉符号载体。这种艺术加工强化了公众对痣相的符号化认知,却与相学预言无关,更多是叙事手法的运用。

科学与文化的平衡认知

从量子生物学角度看,痣相相同仅是物质世界的概率事件。斯坦福大学跨学科研究证明,人类面部特征组合存在10^15种可能性,远超现存人口数量。真正值得关注的是皮肤健康,美国癌症协会数据显示,形状不规则的痣恶变概率是正常痣的23倍。

文化人类学家建议采取"双重视角":尊重传统智慧的文化价值,同时秉持科学认知。未来研究可深入探讨基因表达与环境刺激的交互作用,或进行跨文化痣相解读比较。正如剑桥大学教授玛丽·道格拉斯在《洁净与危险》中所言:"身体标记的意义,永远折射着特定时代的认知光谱。