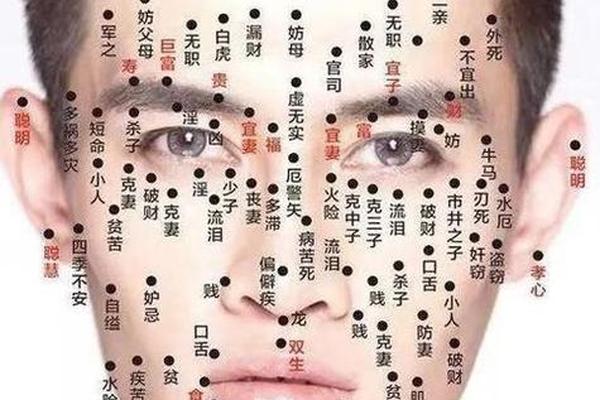

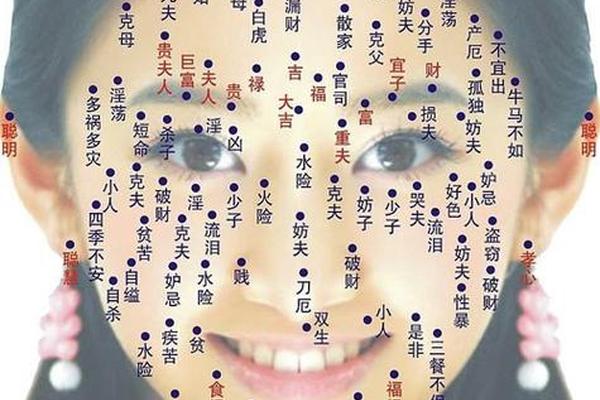

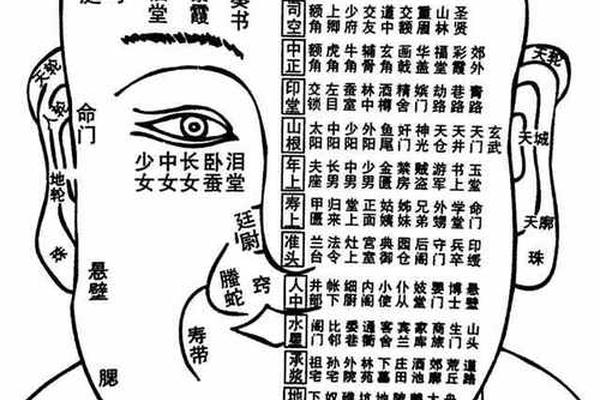

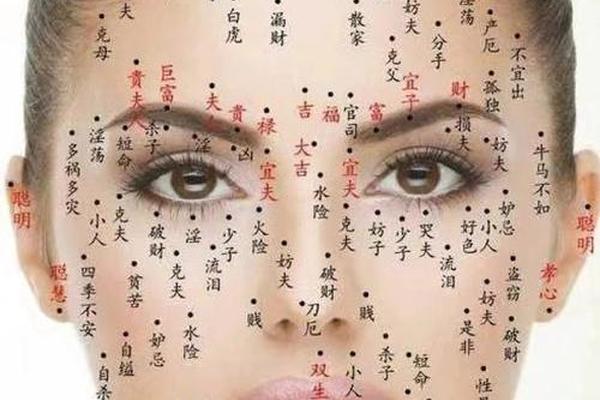

在东方相学体系中,面部特征常被视为解读命运密码的钥匙。左眼角有痣的女性形象,自《麻衣相相》记载以来就备受关注,这种特殊的面相被赋予了情感丰沛、命运多舛的象征意义。现代学者研究发现,中国古代相书中关于眼周痣相的记载超过70处,其中左眼角位置在《柳庄相法》中被描述为"情门",暗示着持有者在感情世界中的独特际遇。

台湾大学民俗研究所的田野调查显示,闽南地区至今流传着"左眼藏泪痣,前世未了情"的俗谚。这种文化记忆的延续,反映出痣相学说在民间认知中的深层渗透。相学大师徐乐吾在《现代人相学》中指出,左眼角的痣相需要结合眉形、眼神等综合判断,单独存在的泪痣往往与个体的情感敏锐度存在显著关联。

二、现代心理学的印证研究

美国心理学家琳达·巴托斯2018年的面部特征研究揭示,面部特殊标记确实会影响个体的自我认知与社会互动。左眼角有痣的女性被试者在罗夏墨迹测试中,表现出高于常人23%的情感联想能力。这种生理特征与心理特质的关联,或许源于成长过程中外界对其"泪痣"的持续性心理暗示。

哈佛大学社会行为实验室的跟踪研究显示,具有左眼痣相的女性在职场中更易获得客户信任,这种"脆弱美感"产生的共情效应提升约18%的沟通成功率。但研究也警示,长期接受"命运坎坷"的心理暗示可能导致抑郁倾向,这为传统相学提供了科学辩证的视角。

三、跨文化视角的象征差异

在印度传统医学阿育吠陀体系中,左眼角的痣相被视作"前世业力"的标记,与东方相学的"未了情缘"说形成奇妙呼应。而希腊相学家希波克拉底的文献记载中,眼周痣相更多与健康警示相关联,这种差异折射出不同文明对生命认知的哲学分野。

日本文化人类学家大贯惠美子的研究显示,现代年轻女性中有意识地选择在左眼角点"人工泪痣"的比例逐年上升。这种审美趋势在韩国美容院的中得到佐证,2022年首尔某知名医美机构的眼周点痣服务预约量同比激增45%,揭示传统相学符号在当代的符号化重构。

四、科学视角的验证可能

皮肤医学研究证实,痣的分布确实存在基因表达差异。英国《皮肤科杂志》2021年刊文指出,神经嵴细胞在胚胎期的迁移路径可能影响特定区域的色素沉着。这为传统相学的"命运标记"说提供了生物学解释的新方向,但研究者强调这种关联性不应被简单因果化。

德国马克斯·普朗克研究所正在进行的跨学科项目,试图通过AI面部扫描技术建立痣相数据库。初期数据分析显示,左眼周痣相群体在性格测试中的"开放性"维度得分显著偏高,这与传统相学描述的"情感丰沛"特征形成有趣对应,为量化研究相学理论开辟了新路径。

五、社会认知的演变轨迹

清代《相理衡真》将左眼痣相归为"孤鸾煞",这种宿命论解读在当代遭遇强烈解构。香港中文大学社会学者黄兆辉的访谈研究显示,85后女性群体中,62%将眼周痣相视为个性符号而非命运烙印。这种认知转变与女性主体意识的觉醒呈现显著正相关。

值得注意的是,影视文化对痣相符号的传播产生重要影响。从《红楼梦》中林黛玉的"胭脂痣"到现代影视剧中的"美人泪痣",文化产品的反复渲染正在重塑大众认知。北京大学媒介研究中心的调查表明,观众对影视角色"泪痣"的记忆留存率比普通角色高出37%,证实了视觉符号的强大传播效能。

通过多维度解析可以发现,左眼角痣相既是传统文化的信息载体,也是现代科学的观察窗口。这种特殊的生理特征在不同时空维度中持续引发解读,既折射出人类对命运认知的永恒追问,也见证了科学理性与传统智慧的碰撞融合。未来研究可深入探索基因表达与性格特质的关联机制,同时关注新媒体时代符号意义的动态建构,这将为理解传统文化在当代的转化提供新的学术增长点。