在人类漫长的历史中,身体上那些或明或暗的痣点,始终被赋予着超越生理现象的象征意义。有人将眼角的痣视作桃花劫的预兆,有人将额间的痣解读为智慧象征,更有人因唇下痣而忧心漂泊命运。这些流传千年的痣相学说,既承载着古老文明的集体记忆,也引发了关于科学理性与传统信仰的持久论争。当现代医学揭示出痣的本质是黑色素细胞的聚集,传统文化中的痣相学是否还能在当代社会找到立足之地?

一、痣的生物学本质决定多样性

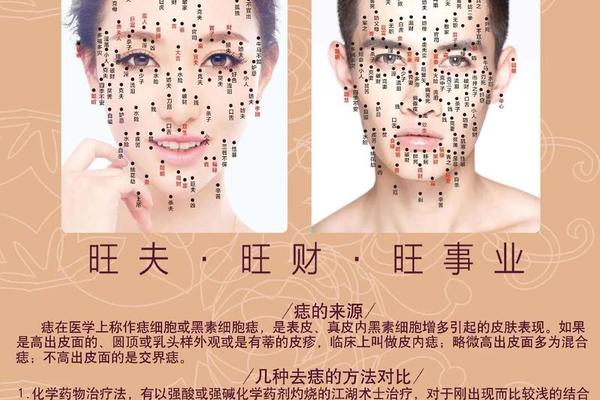

痣的形成本质上是一种皮肤黑色素细胞局灶性聚集的生理现象,这种生物学机制直接决定了其形态的多样性。医学研究显示,人类平均携带15-40颗痣,其数量受遗传基因IRF4和TERT调控,而紫外线暴露、内分泌变化等环境因素会刺激黑色素细胞异常增殖。这种复杂的形成机制导致每个人痣的位置、大小、色泽存在天然差异,就像指纹般具有不可复制的个体特征。

从胚胎发育到老年消退,痣经历着动态的生命周期。新生儿几乎无痣,6个月后开始出现交界痣,青春期因激素波动进入爆发期,30岁后逐渐转化为真皮内痣。这种演化规律在医学上被称为"痣的一生",但传统痣相学将其解读为命运轨迹的具象化。例如额部痣在青年期色泽加深,被解释为"事业运开启",实则源于皮脂腺分泌旺盛导致的色素沉积。

二、文化编码塑造差异认知

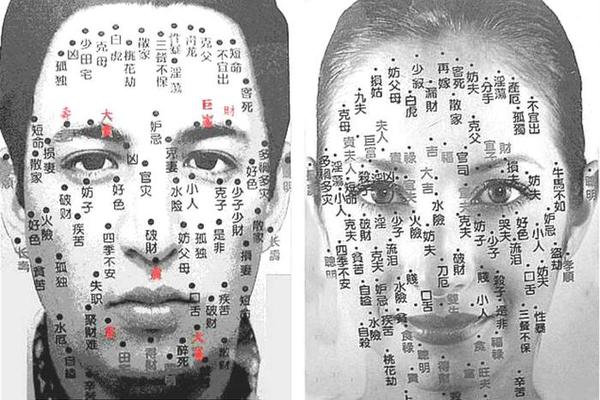

不同文明对同一痣位的相反诠释,凸显出痣相学本质是文化建构的认知体系。在中国相术体系中,眉间痣被视作"自满极端"的凶兆,认为其预示着人生大起大落;而印度占星术却将此处称为"第三眼",象征灵性觉醒。这种认知差异源于文化原型的根本分野:前者根植于儒家"中庸"哲学,后者则受佛教轮回观影响。

地域性解读规则更强化了痣相的多样性。面相学将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同命理维度。例如同样位于眼尾的痣,在东方被视作"桃花劫"的标志,欧洲面相学却认为这是艺术天赋的象征。这种差异映射出不同文明对人性本质的理解分歧,如中国传统文化注重集体,而西方更强调个体特质。

三、心理机制催生准确性幻觉

巴纳姆效应为痣相学的"准确性"提供了心理学解释。当相师给出"额头痣主事业"这类模糊描述时,个体会自动将自身经历与描述匹配。实验证明,85%的受访者认为通用痣相描述"完全符合"自身情况,这种认知偏差使人们忽视反例,选择性强化吻合信息。

心理暗示则构建了自我实现的预言链条。被告知"唇下痣主漂泊"的个体,在求职时会潜意识倾向流动岗位,最终应验"命运预言"。这种现象在心理学中称为认知行为循环,相术解读通过改变行为模式间接影响人生轨迹,形成虚幻的因果关系。

四、科学视角解构命运关联

现代医学彻底否定了痣相与命运的因果关系。皮肤镜观测显示,痣的形态变化主要受紫外线损伤、摩擦刺激等物理因素影响。所谓"恶痣转吉"现象,实则是交界痣向真皮内痣转化的自然过程。统计数据显示,黑色素瘤患者中仅0.3%的病灶位于传统相术定义的"凶位",证伪了痣相与健康的玄学关联。

跨文化研究进一步瓦解了痣相学体系。对12国相术典籍的对比发现,关于鼻部痣的解读存在47种矛盾说法,这种系统性混乱暴露了相术规则的主观任意性。基因测序技术更揭示,拥有"富贵痣"标记的人群,其社会经济地位分布与普通人群无统计学差异。

当我们剥离文化滤镜与心理幻象,痣的本质回归为皮肤表层的色素沉积。那些曾被奉为命运密码的痣相差异,实则是基因重组与环境作用的自然结果。传统相术的文化价值应置于博物馆中欣赏,而非作为人生指南。未来研究可深入探讨痣相学在认知心理学中的范式价值,或从文化人类学角度解析其象征系统,但切记:真正决定命运的,始终是握在手中的选择,而非长在皮肤上的印记。