指甲内生长的痣在医学上被称为甲母痣,是源于甲母质(指甲生长区)的黑色素细胞良性增生。这种痣表现为纵向延伸的褐色或黑色条带,宽度通常小于5毫米,随着指甲生长会逐渐向游离缘移动。其形成机制与皮肤其他部位的色素痣相似,但因其特殊位置常引发关注。研究发现,甲母痣恶变为黑色素瘤的概率约为2-3%,远高于普通皮肤痣。

从临床表现来看,良性甲母痣的条带边界清晰、颜色均匀,且进展缓慢。而恶性黑色素瘤则呈现快速增宽(每月超过0.3mm)、颜色斑驳或边缘模糊等特征。值得注意的是,指甲外伤导致的甲下出血常被误认为痣,但可通过动态观察鉴别:出血斑会随指甲生长前移且颜色逐渐变淡,而真性甲母痣的色素带则持续存在。

二、传统相学中的手指痣象征

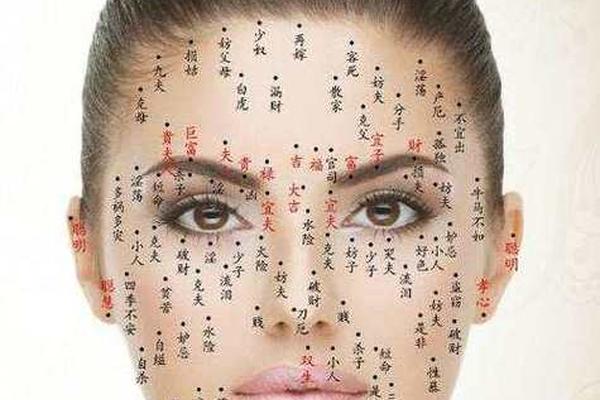

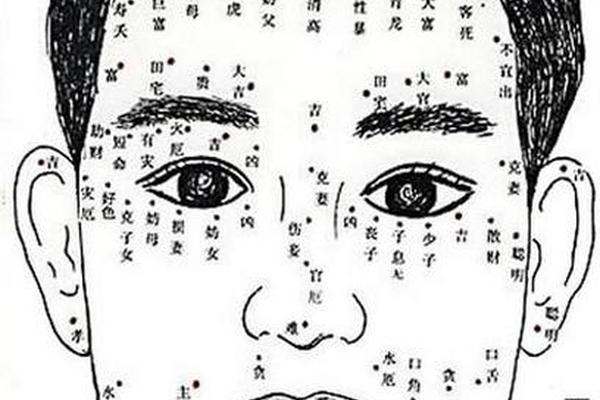

在东方命理学体系中,指甲周围长痣被赋予特殊含义。拇指甲沟痣象征"父母贵人之相",预示家族荫庇与财富积累潜力,这与现代医学观察到拇指甲母痣患者多存在家族遗传倾向的现象形成有趣呼应。食指痣相则关联"兄弟助力",暗示事业发展需依赖团队协作,这与心理学中食指代表社交指向性的理论不谋而合。

无名指与小指的痣相更侧重情感领域。无名指痣被解读为"良缘之兆",而医学研究发现该区域痣患者更易因美观需求选择治疗。小指痣相则寓意"子嗣福泽",现代生殖医学发现该区域色素异常可能与内分泌系统存在微妙关联。这种文化解读与生理机制的潜在关联值得进一步研究。

三、健康风险与诊断方法

甲母痣的监测需遵循ABCDE原则:观察不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色变化(Color)、直径扩大(Diameter)及进展速度(Evolution)。临床建议每月拍摄标尺对比照片,记录色素带宽度、边缘形态等参数。典型案例显示,某患者因忽视小指甲母痣的宽度变化(从3mm增至7mm),最终确诊为早期黑色素瘤。

皮肤镜检查已成为重要诊断手段,可清晰显示色素网络结构和血管形态。良性甲母痣在皮肤镜下呈现平行条纹模式,而恶性病变则表现为不规则点状出血或蓝白幕样结构。对于高危部位(如拇指、食指),建议每年进行专业皮肤镜评估,特别是存在家族黑色素瘤病史者。

四、治疗选择与文化认知

医学处理需权衡美观需求与治疗风险。激光治疗虽能快速消除色素,但可能损伤甲母质导致永久性指甲畸形。外科手术切除并配合病理检查仍是金标准,研究显示直径<5mm的甲母痣完整切除后复发率低于2%。有趣的是,35%患者选择保守观察源于对"福痣"的文化认知,这种现象在东亚地区尤为显著。

文化认知差异显著影响就医决策。西方患者更关注医学风险,而东方患者常纠结于"改运"的心理暗示。某横跨中美的对比研究发现,华裔患者延迟治疗比例高出欧美患者2.3倍,其中68%承认受传统相学观念影响。这种文化因素应被纳入医患沟通体系。

五、未来研究方向

当前研究空白在于痣相学理论与现代医学的交叉验证。建立大样本量数据库,分析特定位置痣与性格特征、职业发展的相关性,或可揭示文化符号背后的行为学机制。基因测序技术的进步,使探究甲母痣位置特异性与HLA基因型的关联成为可能。开发基于AI的皮肤镜图像分析系统,将传统相学参数(如痣形、方位)纳入恶性风险评估模型,可能开创诊疗新范式。

综合来看,指甲内生长的痣既是皮肤科的特殊病例,也是文化研究的微观样本。建议公众以科学态度对待,既不过度恐慌恶性病变,也不盲目迷信命运预言。定期医学检查配合文化解读,方能实现身心健康与文化传承的双重价值。