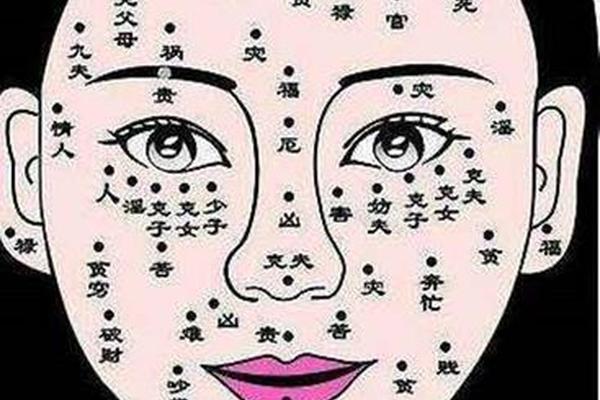

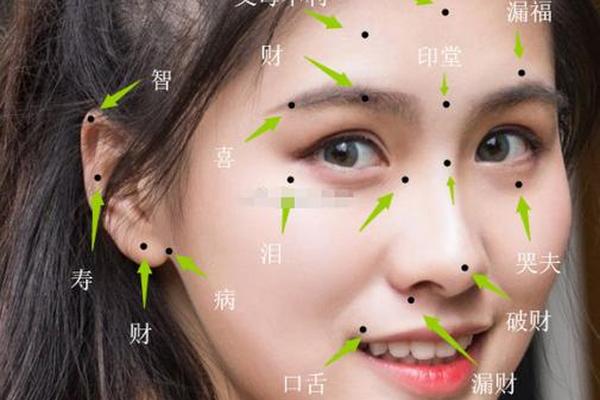

在传统痣相学中,少女面部的痣常被视为命运密码的具象化表达。例如眉间痣被认为与情感波折相关,眼尾痣暗示桃花运旺盛,而嘴角痣则被赋予“食禄”或“荡妇”的双重隐喻。以《麻衣相法》和敦煌相书残卷的记载为基础,痣的位置往往与人体经络、社会角色紧密关联。如网页2提到,眼尾痣主“犯桃花”,这类女性易因异性关系陷入情感困境;而网页21则指出,右嘴角痣在民间既象征“福气”也可能被曲解为“好吃懒做”,这种矛盾性体现了传统观念对女性特质的复杂投射。

现代面相学研究发现,痣的位置还与生理特征存在潜在联系。例如网页50提到,颧骨痣与事业野心相关,可能与面部肌肉活动频繁区域有关;而网页88分析,下眼皮痣对应“为子女辛劳”,或源于眼周皮肤薄、易显疲态的特点。这种从生理到文化符号的转化,揭示了痣相学中“自然特征—社会解读”的双重逻辑。

二、痣的形态与颜色隐喻

传统相术将痣的形态与颜色赋予严格等级秩序。网页1强调“红痣吉,黑痣凶”,认为朱砂痣是贵气象征,如帝王相的“跪拜痣”;而网页47补充“痣上生毫”属妙相,类比“山有草木”的自然生机。对于少女而言,鲜红饱满的痣可能被解读为旺夫益子的吉兆,如网页21所述“唇边红痣主食禄”,暗示其持家能力。

但现代医学视角颠覆了这种美学判断。网页41指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,颜色由黑色素密度决定,与命运无关。网页93案例显示,眉头肉痣因易摩擦引发病变,相学中的“愁眉不展”说辞实为医学警示的隐喻化表达。这种科学与玄学的碰撞,促使我们重新审视传统痣相的文化编码机制。

三、地域文化中的差异化解读

痣相的象征意义存在显著地域差异。敦煌残卷P2572号文献记载“掌中龟文主富贵”,将手部痣相与权力符号关联;而网页21提到的“荡妇痣”说法,实为中原礼教对女性身体规训的产物。在岭南地区,耳垂痣被视为“佛缘”标志,这与网页88所述“耳后痣暗藏财”形成对比,反映商业文明与宗教文化的不同价值取向。

跨文化比较更凸显象征系统的建构性。日本相学将鼻梁痣视为决断力象征,与网页50“鼻翼痣主财运不佳”的汉文化解读截然相反。这种差异印证了列维-斯特劳斯的结构人类学观点:身体符号的意义生成依赖于特定文化语境。

四、现代社会的解构与重构

当代青年对痣相的认知呈现多元化趋势。网页83记录的“点痣体验”显示,90后更关注医学安全与美学效果,而非传统吉凶预言。社交媒体兴起催生新解读体系,如网页93将眉中痣包装为“草里藏宝”的财富符号,实为消费主义对传统文化的挪用。

但深层文化心理依然延续。网页94案例中,咨询者纠结于“眉尾痣是否影响姻缘”,反映现代人在理性认知与潜意识信仰间的矛盾。这种“科学祛魅”与“符号依赖”的并存,构成后现代社会特有的文化景观。

在科学与象征之间

痣相学作为传统文化遗产,既包含古代医学观察的朴素智慧(如网页47警示摩擦部位痣的病变风险),也掺杂着性别规训与命运决定论的糟粕。现代研究应剥离其迷信外壳,关注其中蕴含的身体认知模式与文化心理机制。未来研究可结合皮肤医学、文化人类学与大数据分析,建立痣相特征与社会行为的实证关联,为传统文化符号的现代转化提供新路径。对于当代少女而言,理性看待痣相象征,在尊重医学规律的基础上保留个性特征,或是面对这一文化命题的更优解。