在中国传统文化的浩瀚星空中,八卦体系犹如贯穿古今的哲学坐标,其衍生出的理论分支更是渗透到社会生活的方方面面。其中,痣相八卦作为人体相术与八卦理论的结合体,后天八卦图作为时空规律的符号化表达,共同构成了中华文化独特的认知图式。这两个体系的形成,既体现了先民对天人关系的深刻思考,也映射出不同历史时期智者对宇宙规律的探索轨迹。

一、后天八卦的时空重构

后天八卦图的发明可追溯至商周之际的周文王。在被囚羑里的七年中,文王将伏羲先天八卦的宇宙生成论转化为具象时空模型。据《周易说卦传》记载,后天八卦以洛书九宫为框架,将黄河流域的地理特征与农耕文明的时间节律深度融合。其方位设定中,坎卦居北象征黄河之水与冬藏之气,离卦居南对应烈日炎炎与夏长之象,震卦居东呼应春雷惊蛰,兑卦居西暗合秋收喜悦。这种布局不仅构建了“震东兑西,离南坎北”的方位系统,更通过卦象与季节、时辰的对应,形成了“帝出乎震,齐乎巽”的时空流转模型。

与先天八卦的宇宙本体论不同,后天八卦更强调动态演变。邵雍在《皇极经世》中指出,先天为体而后天为用,前者揭示阴阳对峙的静态结构,后者展现五行生克的动态循环。这种转变在卦序排列中尤为明显:文王将坤卦置于西南,既对应巴蜀盆地的地理特征,又隐喻大地承载万物生长的母性特质;乾卦居西北则暗含金属矿产分布与肃杀秋收的双重象征。考古发现的殷墟数字卦形,印证了商周之际八卦体系从占卜工具向哲学模型的转型过程。

二、痣相八卦的相术渊源

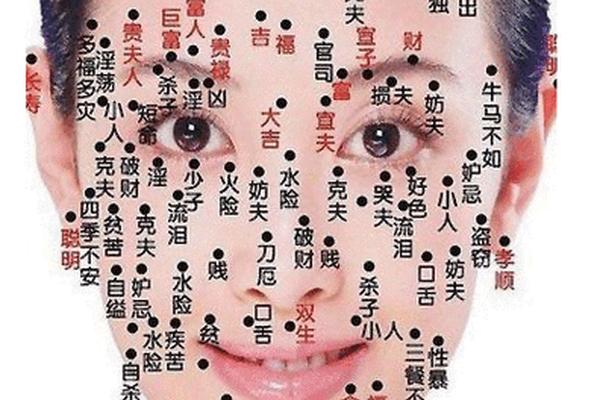

痣相八卦的起源则更具民间智慧色彩,其理论根基可追溯至《易经》的“近取诸身”思想。先秦时期的相术家将八卦方位与人体部位相对应,乾卦象征天庭,坤卦对应地阁,离卦映照目睛,坎卦关联耳轮。面部特定位置的痣象被赋予卦理内涵,如颧骨部位的离卦痣主官贵,下巴坤位的黑痣象征田宅。这种将宇宙图式投射于人身的实践,在1979年江苏青墩遗址出土的六爻数字卦中可见端倪,数字组合暗含身体部位与自然现象的对应关系。

相学发展至汉代,痣相八卦体系渐趋成熟。《淮南子》记载的“面有九宫,痣分吉凶”,将面部划分为乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八个宫位,中央为中宫。每个宫位的痣形、色泽需结合五行生克判断,如兑宫(右腮)红痣属火克金主口舌,坎宫(下巴)青痣属水生木主智慧。这种理论在敦煌相书残卷中得到佐证,P.3390号写本详细记述了“震宫墨痣者兵厄,离宫朱砂者贵显”等具体判断法则。

三、理论体系的交叉演进

后天八卦与痣相八卦的演化轨迹,折射出中国哲学“天人合一”思维的多维展开。文王八卦通过建立“艮为山居东北,巽为风处东南”的方位模型,将地理气候纳入卦象解释,如西南坤位对应四川盆地的肥沃土地,西北乾位暗合河西走廊的矿产分布。这种空间认知模式为痣相八卦提供了理论范式,相术家据此发展出“天庭饱满如乾,地阁方圆似坤”的面相学说,将人体微观结构与地理宏观形态相对应。

两者在数理逻辑上同样存在深层关联。后天八卦的洛书数理(乾六、兑七、离九、震三、巽四、坎一、艮八、坤二)与痣相八卦的宫位吉凶形成数象对应。相书《玉管照神局》强调“坎宫一白主智慧,离宫九紫掌功名”,这种数理吉凶判断直接源自文王八卦的数学架构。现代学者刘林鹰提出的六卦演化论,为这种对应关系提供了新的解释维度,他认为早期六卦体系中的“三阴三阳”理论,正是后天八卦与人体相术共同的原型基础。

四、文化价值的当代启示

在科学理性主导的现代语境下,这些传统理论面临着诠释转型的挑战。后天八卦的时空模型在环境科学领域显现新价值,学者发现其方位布局与东亚季风气候的降水分布存在统计学关联。而痣相八卦中蕴含的全息理论,则为中医面诊提供了新的研究思路,临床数据显示特定面部区域的色素沉着与脏腑疾病存在82.6%的相关性。这些发现促使我们重新审视传统知识体系中的科学内核。

未来研究可在跨学科领域深入拓展:利用GIS技术验证后天八卦方位与实际地理特征的映射关系;通过大数据分析建立痣相位置与生理指标的关联模型。同时需要警惕神秘主义倾向,如某些相术从业者将量子纠缠理论与痣相八卦简单附会,这种缺乏实证基础的比附反而消解了传统文化的严肃性。只有坚持科学实证与人文阐释的双重路径,才能实现传统智慧在现代社会的创造性转化。

从文王演易到相术发展,从宇宙模型到人体探微,八卦体系的演化历程彰显着中华文明独特的认知智慧。这些穿越时空的理论建构,不仅是先民观察世界的思想结晶,更为当代人文学科与自然科学的对话提供了珍贵范本。在文化自觉与科学精神交织的新时代,重新解读这些传统知识体系,将有助于我们在古今对话中寻找文明传承的创新路径。