在中国传统文化中,人体上的痣不仅是皮肤表面的自然印记,更被视为窥探命运与性格的隐秘符号。痣相学作为相术的重要分支,通过分析痣的位置、形态与色泽,试图解读个体的运势起伏与人生轨迹。古人认为,“黑如漆、赤如泉、白如玉”的痣是吉兆,而晦暗杂色则可能暗示坎坷。这种将生理特征与命运关联的学说,既承载着东方哲学“天人合一”的朴素思想,也映射了人类对未知的探索与敬畏。

一、痣相学的理论基础

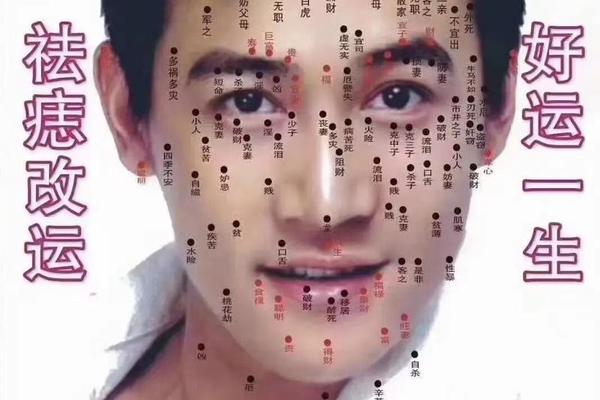

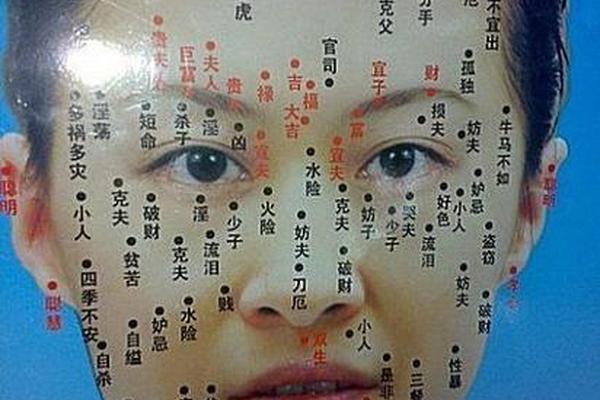

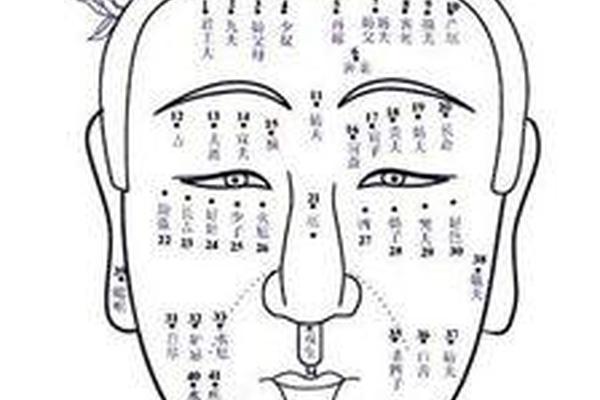

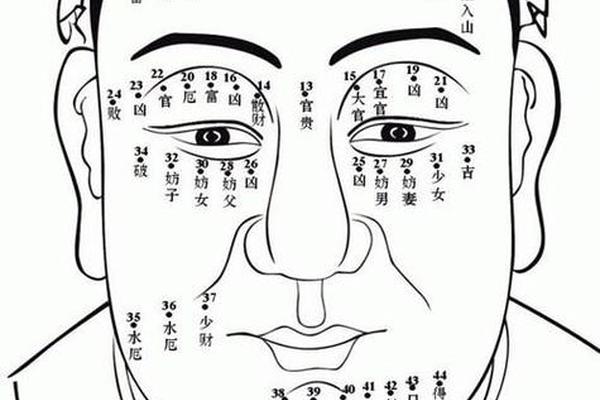

痣相学的核心在于“位置决定命运”的朴素逻辑。根据《痣相大全》记载,人体被划分为显痣与隐痣两大区域,前者指面部、手部等可见部位,后者则藏在衣物遮蔽处。显痣因暴露在外,被认为对命运影响更直接,例如额头中央的痣主事业,而鼻头的痣则关联财运。隐痣多被视为吉兆,如耳后有痣象征财富暗藏,背部有痣则寓意坚韧。

这一理论的形成与中国古代医学的“全息观”密切相关。传统医学认为,人体每个局部都对应整体机能,痣的出现则是气血运行状态的标记。例如,眉中藏痣被解读为“长寿富贵”,可能与中医“眉为肾之华”的理论相关,暗示肾气充盈。尽管现代科学尚未证实这种关联,但痣相学通过代际传承,已成为民俗文化的一部分。

二、痣的位置与人生轨迹

面部痣的解读尤为细致。额头上方的痣常被称作“天仓”,若色泽乌亮,象征早年得志;若靠近发际线,则暗示背井离乡。眼尾至太阳穴区域的“奸门痣”在相书中颇具争议——有人视其为桃花旺盛的标志,也有人认为这是婚姻波折的预警。例如巩俐的经典眼尾痣,既被解读为艺术魅力的源泉,也被认为需警惕情感纠葛。

身体部位的痣同样蕴含深意。手掌心的痣被视作“聚宝盆”,代表财富积累能力,而脚底痣则暗藏“踏七星”的贵格。有趣的是,肚脐附近的痣在相学中具有双重象征:既可能预示丰衣足食,也可能暗示情欲旺盛。这种矛盾性恰好反映了痣相学“吉凶并存”的特点,需结合整体面相综合判断。

三、痣的形态与吉凶密码

痣的颜色与形状是判断吉凶的关键维度。纯黑或朱红色的规则圆形痣最受推崇,如玛丽莲·梦露的经典红痣,既象征魅力又暗藏桃花劫数。而不规则、边缘模糊的痣常被归为“恶痣”,例如茶褐色痣可能关联健康隐患,灰暗痣则暗示人际关系紧张。相学家西蒙·王提出“痣色动态论”,认为孕期痣色加深预示子女缘,而老年痣色褪淡可能反映气血衰退。

现代研究为传统学说提供了新视角。统计显示,约60%的痣在青春期后出现,这与激素变化相关,而相学将此解释为“运势转折点”。例如,30岁后突然生长的鼻梁痣,可能被解读为事业突破的前兆。但这种时间维度的关联仍需科学验证,避免陷入“幸存者偏差”的逻辑陷阱。

四、传统相术与现代反思

痣相学的当代价值更多体现在文化心理层面。在香港ELLE的调研中,73%的受访者承认会因痣相调整人生决策,例如避开眼下方“泪痣”者作为婚姻对象。这种心理暗示效应,与西方星座学说异曲同工。但需警惕过度解读带来的负面影响,如网页46记载的人中痣“克子”传言,曾导致部分女性盲目进行激光祛痣。

科学界对痣相学的态度趋于理性。皮肤科研究证实,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,恶变概率仅约0.03%。文化学者则建议将其视为“民俗符号学”研究对象,而非命运指南。正如《痣相析》所述:“痣是历史的纹身,记录着群体认知的变迁,而非个体命运的枷锁。”

痣相学犹如一面棱镜,折射出人类试图破解命运密码的永恒渴望。从额头的“天仓”到脚底的“七星”,每个痣的解读都交织着经验观察与象征想象。在科学精神与传统文化对话的今天,我们既要珍视其作为非物质文化遗产的价值,也需以辩证眼光审视其局限性。未来研究或可结合大数据分析,探索痣的分布规律与社会学变量的相关性,为这门古老学说注入现代实证的活力。