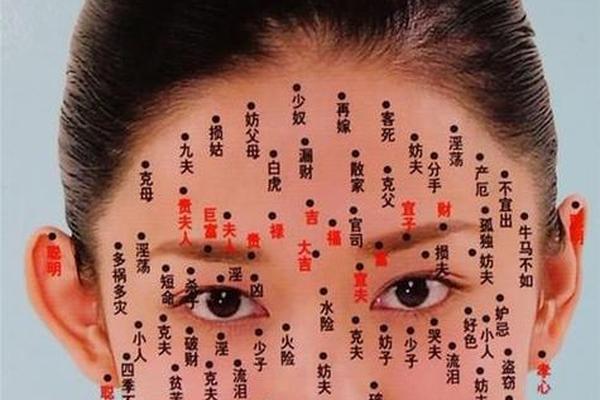

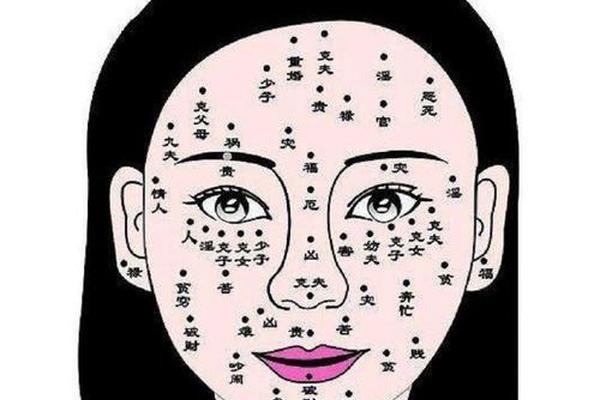

在传统面相学中,痣的位置与形态常被视为命运的映射。中国古代《麻衣相法》认为“面无善痣”,认为脸部痣多者常与刑克、健康问题或情感波折相关。例如,眉间痣暗示婚姻不顺,鼻翼痣象征财运不佳,而颧骨痣则被认为易被他人压制。这种观点将痣的吉凶与颜色、形状紧密关联,强调“黑如漆、赤如泉”的良性痣极为罕见,多数痣为“凶兆”。

这种传统观念在当代面临科学视角的挑战。现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞的局部聚集,其形成主要受遗传、紫外线暴露和激素水平影响。例如,伦敦国王大学的研究发现,痣多者端粒长度更长,可能延缓细胞老化,甚至与长寿相关。这种科学发现与传统面相学的“凶痣论”形成鲜明对比,揭示了文化观念与生物学机制之间的认知鸿沟。

痣的医学成因与影响因素

从医学角度,痣的数量增多是多重因素共同作用的结果。遗传基因是首要原因,家族中若存在多痣成员,个体出现相似特征的概率显著提升。研究表明,调控黑色素细胞迁移的基因突变可能引发局部色素沉积,形成先天性或后天性痣。紫外线暴露会刺激黑色素细胞活性,导致表皮层色素异常聚集,尤其在夏季,紫外线强度与痣的显色程度呈正相关。

激素水平的变化是另一关键因素。青春期、妊娠期或内分泌疾病患者中,痣的数量常随性激素波动而增加。例如,孕妇体内雌激素升高可能激活黑色素细胞通路,促使原有痣颜色加深或新痣生成。这种生理性变化与面相学中的“命运起伏”并无必然联系,更多体现为生物体的自然反应。

痣的象征意义与科学真相

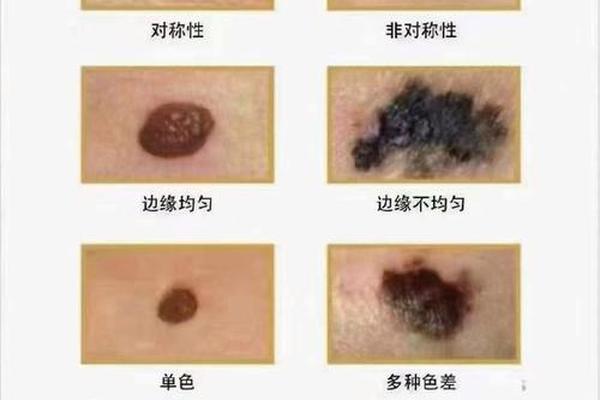

尽管传统相学赋予痣复杂的象征意义,现代研究更关注其健康风险。良性痣通常直径小于6毫米,边缘清晰且颜色均匀,而恶性黑色素瘤则符合“ABCDE法则”:不对称性、边界模糊、颜色混杂、直径增大及动态变化。例如,足底、手掌等易摩擦部位的痣癌变风险较高,需定期监测。

文化审美对痣的认知亦呈现矛盾性。部分人认为特定位置的痣(如唇边痣、眉尾痣)能增添魅力,而老年群体中,痣因皮肤松弛和色素加深更易被视为“显凶”。这种审美差异折射出社会对自然体征的多元评判,医学界则强调应基于健康而非外观决定是否祛痣。

科学视角下的综合建议

对于痣的认知,需平衡传统观念与科学证据。定期皮肤自检至关重要,尤其关注易摩擦部位和快速变化的痣。防晒措施能有效抑制紫外线诱发的色素沉积,降低新痣生成概率。祛痣应选择正规医疗手段,避免激光或腐蚀性药水引发癌变风险。

未来研究可深入探索基因与环境因素的交互作用,例如特定基因型人群在紫外线暴露下的痣生成机制。跨文化比较研究有助于解析不同社会对痣的符号化认知差异,促进医学常识的普及。

总结

脸上痣的多少既非命运的判词,也非单纯的审美议题。传统面相学中的“凶吉论”缺乏生物学依据,而现代医学揭示了痣的遗传与环境成因。公众应以健康监测取代迷信判断,通过科学手段管理皮肤健康。在多元文化背景下,接纳个体体征的独特性,同时保持对潜在健康风险的警惕,才是理性对待“痣相”的最佳方式。