在人类探索命运密码的历程中,面相学始终占据着独特地位。当西方星座学说在社交网络掀起热潮时,东方传统相学中关于面部痣相的解读体系,正悄然焕发新的生机。从《麻衣相相法》到现代美容诊所,从相术典籍到基因科学,一粒面痣承载的不仅是皮肤表层的色素沉淀,更是跨越千年的文化密码。这些分布在面部不同区域的"命运印记",在当代社会正经历着从神秘主义到科学认知的奇妙嬗变。

痣相学的千年传承

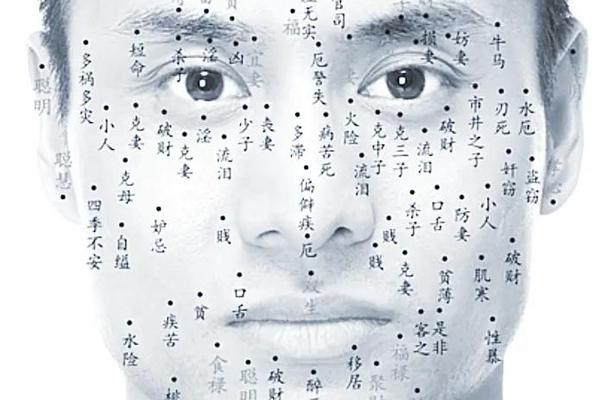

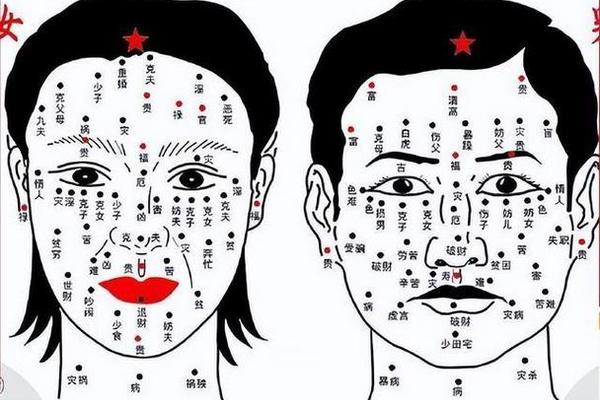

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《周礼》记载的"保章氏"便负责观测人体异相。汉代相术大家许负所著《相痣全书》,系统构建了面部痣相的理论框架。至宋代《太清神鉴》已将面部划分为十二宫位,每个区域的痣相都与特定运势关联。这种将人体微观特征与宏观命运相勾连的思维方式,深深植根于"天人感应"的哲学土壤。

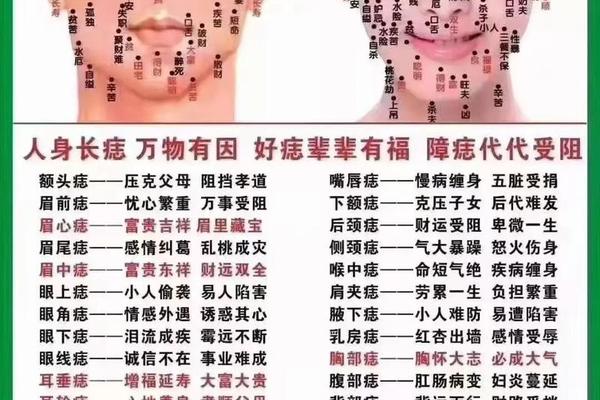

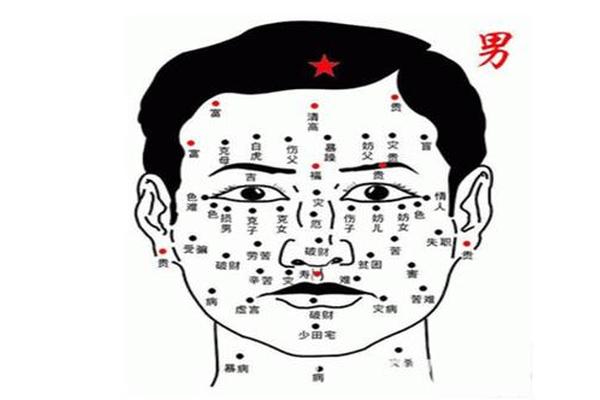

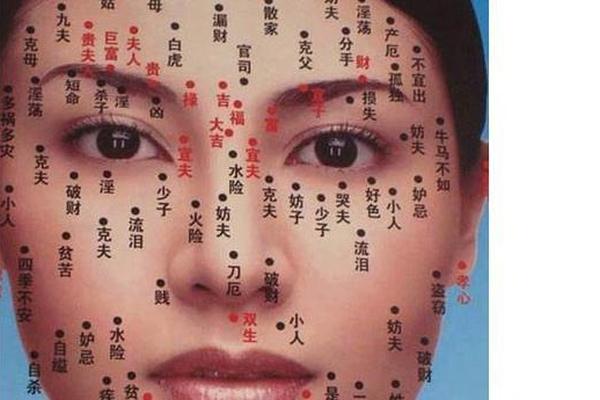

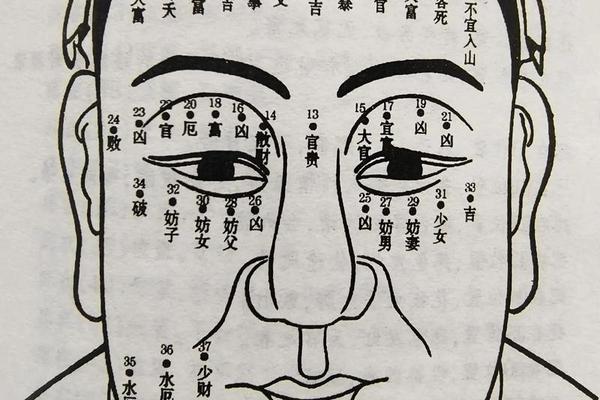

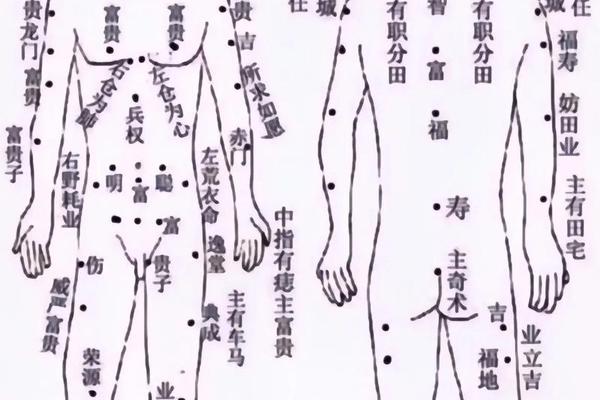

明代相学家袁忠彻在《神相全编》中提出"三停六府"理论,将面部细分为不同功能区。如眉心的"印堂痣"主仕途,鼻翼的"财帛痣"关财运,这种具象化对应关系使痣相学获得广泛传播。清代《绘图神相铁关刀》更绘制出精确的痣位图谱,至今仍是民间相师的重要参考。

现代医学的祛魅解读

现代皮肤医学研究显示,面部痣本质是黑色素细胞的良性增生。美国皮肤科学会统计显示,成年人平均拥有15-40颗痣,其分布具有随机性。但2018年《自然遗传学》刊文指出,特定基因位点(如MC1R)突变确实会影响痣的数量和分布,这为传统痣相学提供了新的解释维度。

针对痣相学的"命运预言",心理学家提出"巴纳姆效应"理论:模糊性描述会引发心理投射。伦敦大学实验证实,当受试者被告知"鼻梁痣代表决断力"后,其决策测试得分显著提升。这揭示传统相学可能通过心理暗示影响行为表现,而非神秘力量主导。

文化符号的当代嬗变

在时尚领域,面部痣已演变为个性符号。日本原宿系妆容刻意绘制"泪痣",模仿平安时代贵族面妆;欧美超模的"美人痣"成为商业品牌记忆点。这种审美转向背后,是年轻世代对传统命理符号的解构与再造,将其转化为自我表达的视觉语言。

社交媒体平台涌现出"AI相面"小程序,通过图像识别匹配痣相数据库。韩国美容院推出"运势点痣"服务,结合传统相学与微整形技术。这类现象折射出传统智慧在现代科技包装下的新生,也引发关于文化商品化的讨论。

当我们凝视镜中的面部痣相,看到的不仅是基因的偶然之作,更是文明演进的微观标本。从占卜工具到美学元素,从神秘主义到心理科学,这些皮肤印记如同文化基因的载体,持续参与着人类对自我认知的构建。未来的跨学科研究或可深入探讨:在祛除迷信色彩后,传统相学中的观察智慧能否为认知科学提供新视角?这个问题的答案,或许就藏在每个人面庞的星图之中。