在中国传统文化中,面相学将人体每一处细节视为命运的密码,而痣的分布与形态更是被赋予了吉凶祸福的象征意义。随着现代审美观念与医学认知的演进,“点痣”这一行为逐渐成为传统玄学与现代科学交织的焦点——有人为求运势而保留特定痣相,有人因健康隐患或容貌需求选择祛除。如何在命运符号与医学风险之间寻找平衡,成为值得探讨的话题。

一、痣相的文化渊源与理论基础

传统面相学认为,痣是“上天垂相”的具象化表达,其位置、颜色与形态暗藏个人命运轨迹。古籍《相理衡真》提出“痣分善恶”的核心理论:色泽光润如漆的痣属吉,主富贵安康;而晦暗混浊者则预示坎坷。这种观念源于“天人合一”的哲学思想,认为人体与宇宙存在信息同步,痣相是内在气运的外显。

现代研究进一步揭示了痣相学的部分科学依据。德国医学界发现,痣的生长位置与激素分泌、神经分布相关,而身体素质差异直接影响性格特征,间接作用于人生轨迹。例如,内分泌旺盛者易在面部出现色素沉积,这类人群往往情绪波动较大,印证了“眉间痣主极端运势”的传统说法。这种生理与命运的关联性,为痣相学提供了跨学科解释空间。

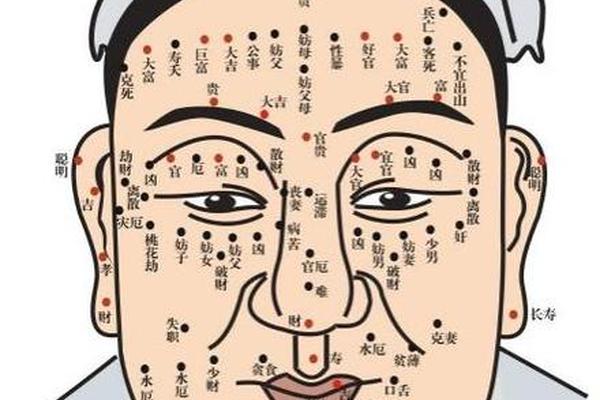

二、痣的位置与命运关联解析

面部特定区域的痣相被赋予特殊寓意。眼尾至发际的“奸门痣”象征情感波折,此处分布着丰富的微血管网络,中医认为与肝气郁结相关,易导致情绪化决策。而下巴痣的“居无定所”之说,则与三叉神经敏感区相关,该区域受刺激易引发焦虑情绪,影响事业稳定性。

身体隐蔽部位的痣相多被视为吉兆。头顶痣因毛囊密集、黑色素细胞活跃,传统认为其能“逢凶化吉”,现代医学则发现该区域痣变概率较低,间接降低健康风险。耳垂痣主财的学说,可能与迷走神经影响消化吸收功能有关,良好的代谢能力确能提升财富积累效率。

三、点痣决策的吉凶辩证

传统观念强调三类痣不宜祛除:色泽纯正的红痣与肉痣象征福泽,暗藏痣预示贵人运,额头痣则关联智慧潜能。例如鼻翼痣虽影响美观,但面相学认为其主财库,盲目祛除可能导致破财。这些禁忌背后,实则蕴含着对人体能量场的朴素认知。

医学研究却提出不同视角。复旦大学肿瘤医院数据显示,72%的恶性黑色素瘤患者曾忽视痣变征兆,其中足底、腰带区等摩擦部位痣的癌变率最高。美国国立癌症研究所的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径超6mm、快速隆起)为危险痣识别提供科学标准。这意味着,某些传统吉痣若符合恶性特征,必须优先考虑医学干预。

四、传统玄学与现代医学的融合路径

创新型面相评估体系正在形成。建议采用“三维诊断法”:首先通过皮肤镜观测痣体形态,排除恶性病变;其次结合生辰八字分析命运走势;最后考量个人审美需求。例如颧骨痣若呈现规则圆形且无恶变迹象,可保留以助事业运;若边缘呈锯齿状且快速增大,则需立即手术切除。

临床实践中的矛盾案例更具启示意义。某患者下巴“财库痣”持续增大,传统相师建议保留,但病理检测确认为原位癌。术后该患者反而因健康改善获得事业突破。这说明,命运并非静止符号,祛除危险痣可能正是扭转气运的契机。

五、未来研究与实操建议

跨学科合作将成为重要方向。基因检测技术可揭示痣变倾向基因位点,与传统面相学“先天命格”说形成对照研究;3D面相建模技术能模拟点痣后的运势变化,为决策提供可视化参考。建议建立痣相数据库,收录10万例临床样本,进行统计学与玄学关联性分析。

对于个体而言,建议遵循“医学优先,文化为辅”的原则:每年进行专业皮肤检测,对高危痣实施手术切除;保留良性且具文化象征的痣时可参考相学方位,如将吉痣调整至印堂、地阁等传统旺位。美容机构应配备中西医联合咨询团队,避免“一激光了之”的粗暴操作。

痣相学作为千年文化遗存,其价值不仅在于命运预测,更在于启发人们对身心关联的深层思考。在点痣决策中,科学理性与文化智慧的平衡至关重要——既要破除“面无善痣”的绝对化迷信,也要尊重“天人相应”的生命哲学。未来研究需搭建传统相学与现代医学的对话平台,让这颗小小的皮肤标记,真正成为解读命运与健康的双重密码。