在传统相学中,身体隐秘部位的痣被赋予了特殊意义,尤其是女性会阴与男性生殖区域的痣相,常被视为命运密码的隐喻。这些隐秘的"印记",既承载着古人通过观察自然规律总结的性格推演逻辑,也暗含着对人体健康的朴素认知。随着现代医学的发展,这类痣相学说逐渐褪去神秘色彩,但其背后关于健康警示与文化心理的讨论,仍值得深入探究。

命理符号:传统相学的多维阐释

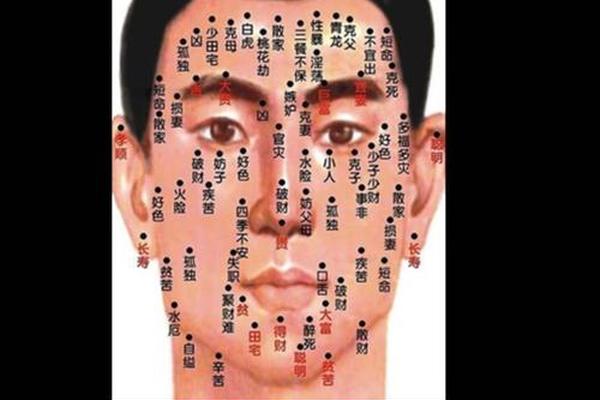

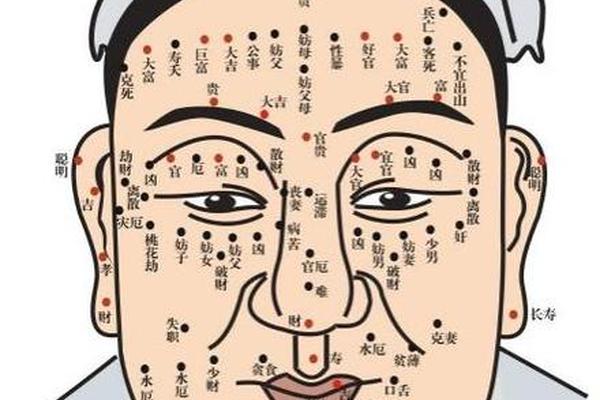

古代相学将痣相分为"左主贵,右主富"的格局,认为左侧痣象征社会地位,右侧痣预示财富积累。这种方位划分源于阴阳五行理论,左属青龙主阳刚之气,右属白虎主阴柔之财。在《黄帝内经》经络学说影响下,耻骨上方的气海穴痣被关联任脉健康,外阴痣则对应脾经功能,形成"痣相-经络-命运"的闭环解释体系。

情感维度上,传统典籍强调此类痣相者"情欲旺盛""易招桃花"。肝经循行路径的痣象被解读为情欲外显,而脾经对应的痣则暗示特殊癖好。这种将生理特征与道德评判捆绑的思维,实则反映了古代社会对性的规训。值得注意的是,部分文献提出"活痣主吉"的观点,认为毛发旺盛的痣象征生命力,需区别对待,这为痣相学说增添了动态观察视角。

健康警示:现代医学的风险解码

从解剖学角度看,会因皮肤黏膜交界、潮湿多皱的特性,成为黑色素瘤高发区域。临床数据显示,该区域色素痣受衣物摩擦、分泌物刺激等因素影响,细胞突变概率较其他部位高3-5倍。美国皮肤科学会提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径超6mm、进展变化)在此类痣观察中尤为重要,特别是短期内出现瘙痒、渗液或形态改变时,需立即就医。

中医理论对此另有阐释:任脉主胞胎,该区域痣相异常可能反映生殖系统功能紊乱;肝经绕阴器,痣象变化或提示肝气郁结。现代研究证实,持续压力导致的免疫抑制状态确实可能诱发痣细胞变异,这与传统医学"情志致病"理论形成跨时空呼应。建议每月进行自我检查,重点观察痣体对称性及周围是否出现卫星灶。

祛除抉择:科学处理的双重考量

对于已存在隐患的会阴痣,医学界推荐直径超3mm者优先选择手术切除。相比激光治疗30%的复发率,手术切除能完整获取病理样本,准确率达98%。案例显示,某患者足底痣经历5次激光复发后恶变为黑色素瘤,而早期手术干预者10年存活率超95%。术后护理需注重抗增生管理,使用硅酮敷料可降低疤痕形成概率67%。

文化心理干预同样重要。调查显示,72%的求诊者存在"祛痣改运"心理,其中15%产生焦虑障碍。医生需引导患者区分民俗信仰与医学指征,对于无症状良性痣,可采取"观察优先"策略。宗教人类学研究揭示,隐秘部位痣相崇拜实际是身体叙事权的争夺,现代人更需建立"健康主权"意识,将决策权交还医学理性。

在传统与现代间寻找平衡

会阴痣相的文化阐释,本质是古人通过身体符号理解世界的认知模型。在当代语境下,我们既要承认其作为文化基因的历史价值,更需以科学态度解构健康风险。建议建立跨学科研究平台,量化分析不同地域痣相传说的流行病学基础;开发AI皮肤检测系统,融合传统体表定位与现代影像技术。当隐秘的"命运印记"转化为可管理的健康指标,才是对生命最深刻的敬畏。