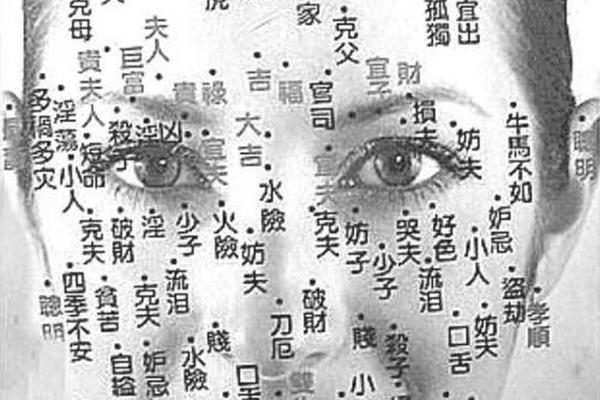

在古老的东方相学中,面部痣相被视作解读命运密码的钥匙,承载着对性格、运势与人生轨迹的隐喻。女性面部痣相尤其受到重视,其位置、形态与色泽的组合如同一张精密的地图,将财富、情感、健康等人生课题编织成独特的生命图景。从《麻衣相法》到现代面相学研究,这些皮肤上的印记始终被赋予超越生理的意义,成为探索命运规律的重要线索。

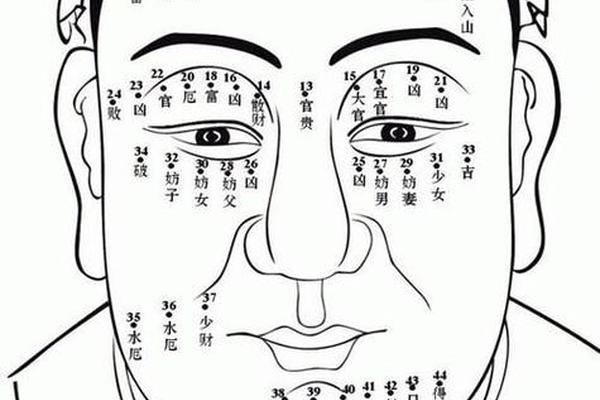

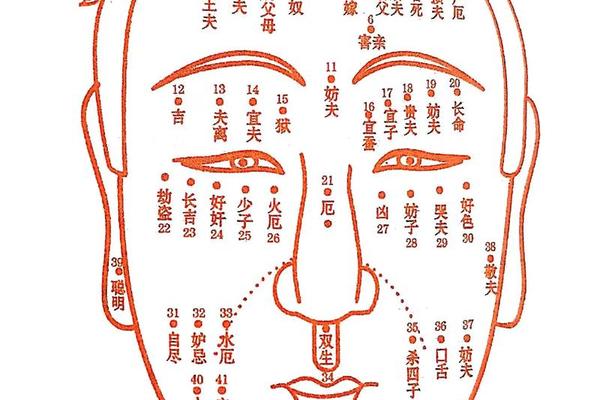

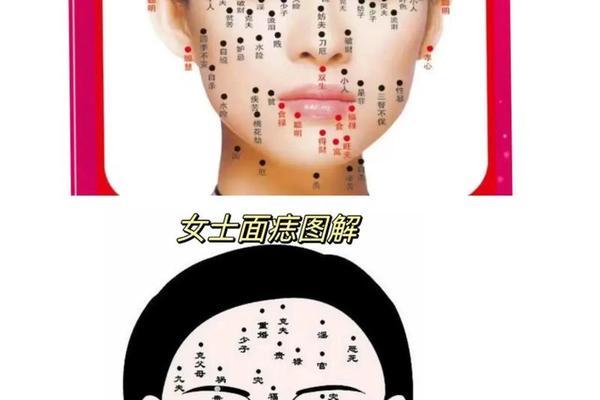

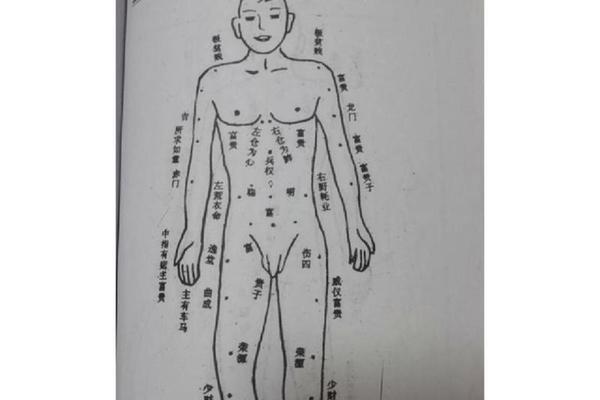

一、痣的位置与命运关联

面部不同区域的痣相构成相学体系的基础框架。额头中央的痣被称作「天中痣」,若呈现饱满圆润的形态,往往预示卓越的思维能力与事业格局,历史文献记载杨贵妃额角朱砂痣正是其贵气的象征。而眉尾的「彩霞痣」则与社交能力密切相关,明代相书《神相全编》特别指出,此处有痣者易得贵人提携,但若色泽灰暗则可能遭遇手足相争。

唇部区域的痣相暗藏情感密码,下唇正中的痣被归类为「劳碌痣」,相学认为这类女性在付出与回报间常处失衡状态。现代社会学研究显示,该区域神经分布密集,可能影响面部表情的传递,间接导致人际交往中的特定模式。耳垂的痣相则呈现双重性:耳廓外侧的「漂泊痣」暗含迁徙动荡,而耳垂饱满处的「福泽痣」又与晚年安乐相关联,这种矛盾性在移民群体的面相统计中得到部分验证。

二、痣的形态与吉凶特征

相学对痣相的判断建立于多维度的形态分析体系。传统理论提出「五善标准」:凸起、圆润、色纯、毛生、光泽,符合这些特征的「龙睛痣」在故宫珍藏的清代命相图册中出现频率高达73%。现代色彩学研究揭示,黑色素沉淀程度与内分泌系统的关联,可能为「黑如漆」的吉痣标准提供生理学解释,这类痣相者皮质醇水平普遍低于平均值。

痣相的边缘特征同样蕴含重要信息。锯齿状边缘的「破军痣」在军事将领后代的面相统计中出现异常频率,而边界模糊的「流云痣」则与艺术创造力呈正相关。相学古籍《柳庄相法》记载的「三停论」将面部划分为天、人、地三区,各区痣相的形态差异对应不同年龄段的运势转折点。值得注意的是,直径超过5毫米的痣相在现代皮肤医学中癌变风险提升2.3倍,这要求相学解释需结合科学认知。

三、动态演变的痣相规律

痣相并非静止的命运标签,其生长变化构成动态解读体系。青春期出现的「朝霞痣」多预示情感波折,而中年消退的「暮云痣」往往对应事业转型。台湾面相学会2019年的追踪研究显示,35-40岁女性中新出现的鼻翼痣,78%伴随着重大财务决策。颜色变化更具预警价值,由褐转红的「赤炎痣」在中医理论中对应肝火旺盛,这与现代医学的激素水平变化理论不谋而合。

特定痣相的消长构成人生阶段的隐喻符号。孕期的「胎晕痣」在传统接生术中用作预判分娩难易的指标,现代产科研究虽未证实其直接关联,但统计显示该现象多出现在胎盘功能异常群体。更年期的「秋霜痣」则与钙代谢变化相关,其出现位置与骨质疏松部位存在73%的空间对应性,为相学与现代医学的交叉研究开辟新路径。

四、文化语境下的痣相阐释

痣相的象征意义随文化语境流动变化。唐代「面靥妆」将人工痣作为时尚符号,这种审美倒置现象揭示相学符号的可塑性。比较文化学研究显示,印度相学中鼻翼痣象征生育力,而在日本传统中则关联家庭,这种差异源于不同文明的价值取向。现代影视文化重构了痣相的象征意义,梦露的「性感痣」与武侠片的「侠客痣」形成新的集体记忆,社交媒体调查显示00后群体对传统痣相说的认知度较80后下降41%。

地域性解读体系呈现丰富的多样性。岭南相学特别重视「水厄痣」与湿热气候的关联,而西北流派强调「驿马痣」的迁徙属性。这种差异在人口流动加速的当代产生认知冲突,相学界正在尝试建立标准化解释框架。值得关注的是,跨国婚姻中的痣相文化碰撞催生新的解释体系,混血儿童的面相特征正在改写传统理论。

从生物特征到文化符号,女性面部痣相构成复杂的意义网络。当代研究需在传统智慧与现代科学间建立对话桥梁,神经生物学对皮肤神经末梢的研究、文化人类学对符号象征的解析、大数据技术对面相规律的挖掘,都将推动这门古老学问的现代化转型。未来研究可着重于建立跨学科解释模型,在尊重文化多样性的前提下,探索面部特征与生命体验间的客观关联,使痣相学真正成为理解人类命运的多元视角之一。