在陈仲易痣相研习班的课程体系中,痣与瘊子的区分不仅是医学层面的认知,更是相学吉凶判断的基础。从病理学角度,痣源于黑色素细胞在皮肤表层的良性聚集,多为先天形成或幼年显现,具有稳定的形态特征。而瘊子(寻常疣)则是人瘤病毒(HPV)感染引发的表皮增生性病变,属于后天获得性皮肤问题,具有传染性和扩散性。这种根本性的成因差异,奠定了二者在相学解读中的不同象征意义——痣往往被视为命理特征的固化载体,瘊子则暗示着运势中的动态变量。

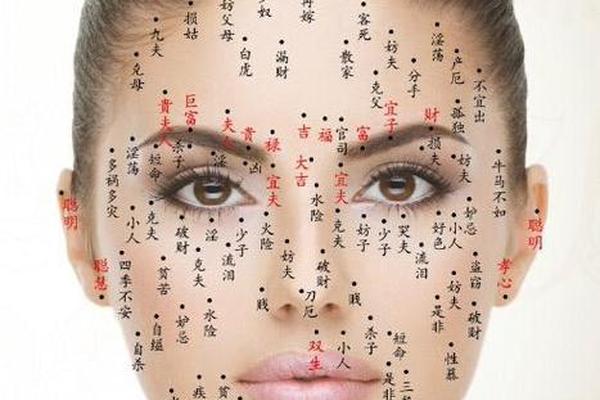

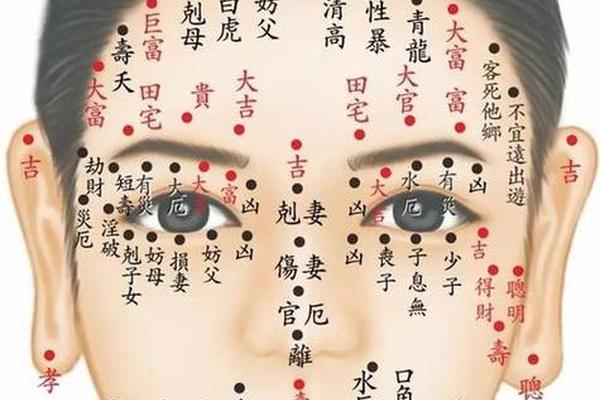

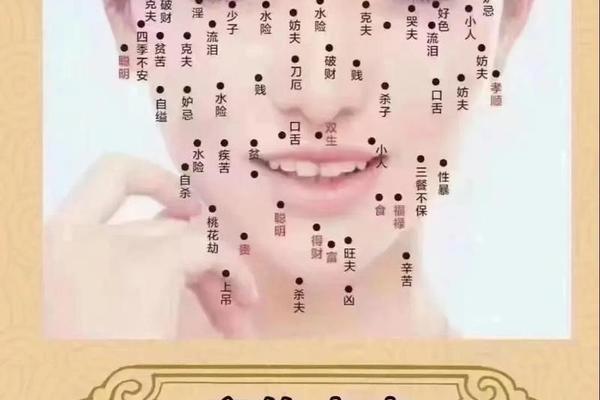

陈仲易在《观察命宫、疾厄宫、田宅宫、迁移宫痣相的技巧》课程中强调,痣的稳定性使其成为“命宫显化”的重要标志。例如眉间痣对应命宫,其色泽与形态直接关联个人气运起伏。而瘊子的突发性与可变性,在相学中被归类为“外邪侵体”的征兆,特别是生长于迁移宫(太阳穴)或疾厄宫(鼻梁中部)时,常被解读为环境变动或健康隐患的预警信号。这种区分要求相学研习者必须掌握基础的皮肤病理知识,正如课程中《区分痣斑疤以及如何分辨善恶痣》所教授的鉴别技巧。

二、形态与相学象征:静态吉凶与动态变数

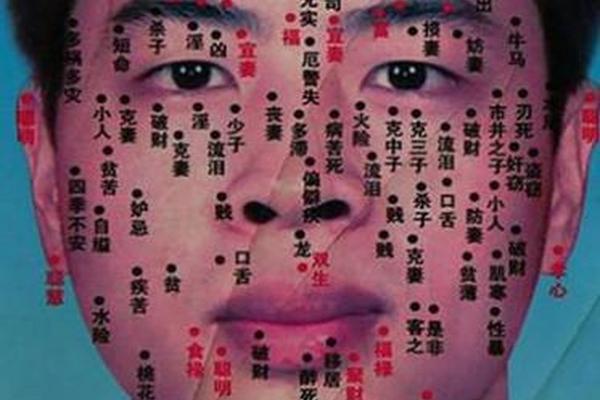

从形态特征观察,痣多呈规则圆形或椭圆形,表面平滑且边界清晰,颜色以黑褐为主,直径通常在5毫米以内。陈仲易在视频教学中特别演示了“三察法”:观轮廓、触质地、辨色泽。优质痣相需满足“圆润如漆、触之柔韧、边缘齐整”的标准,此类痣相在夫妻宫(眼尾)或财帛宫(鼻翼)出现时,往往对应婚姻稳定或财源通达。反观瘊子,其表面粗糙如菜花状,常伴随角质增生,颜色偏向灰褐或皮色,这种病理特征投射在相学中,则被赋予“阻滞”“纠缠”的负面意象。

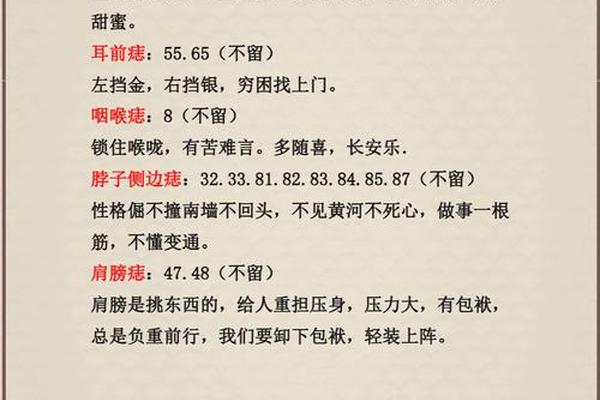

课程案例库中记载了典型对比:某求测者右颧骨生有直径3毫米的黝黑圆痣,经查为交界痣,对应相学中“权柄在握”的解读;而同部位若出现粟粒状瘊子群,则提示“小人暗害”。这种差异源于二者的生长特性——痣的静态属性象征命理定数,瘊子的扩散倾向对应运势变数。陈仲易特别提醒,对耳垂、唇周等特殊部位的皮肤增生,需先经医学确诊再作相学分析,避免将病毒疣误判为福痣。

三、位置与命运关联:宫位理论的精微实践

在十二宫位理论框架下,痣的吉凶判断高度依赖具体位置。例如鼻梁疾厄宫的暗痣可能预示消化系统宿疾,而同样位置若为瘊子,则更多指向突发性病痛。陈仲易在《教你看父母宫、兄弟宫、子女宫、仆役宫的痣相》课程中,系统演示了“三维定位法”:纵向分十二宫域,横向辨左右阴阳,立体观凸起程度。这种精细化分析要求准确区分真性色素痣与病毒疣,因为仆役宫(下巴)的良性痣象征下属得力,而疣体则暗示团队管理危机。

对比医学研究,特殊部位的病理风险与相学警示存在相关性。如手掌部位的痣存在2%-5%的恶变概率,这与相学中“劳碌破财”的解读形成双重警示。而足底瘊子因行走摩擦易产生痛感,在相学中被解作“根基不稳”,此类案例在课程答疑环节占比达18%,显示现代人对健康与运势的双重关切。这种跨学科的印证,正是陈仲易倡导“科学解构传统相学”方法论的具体实践。

四、诊断与化解方法:医相结合的现代路径

针对二者的处理方式差异显著:痣的祛除需通过手术确保完整性,避免残留细胞恶变;瘊子则需抗病毒治疗配合物理清除。陈仲易在课程中特别设立《趋吉避凶实践模块》,指导学员结合医学报告进行运势调整。例如额头迁移宫的瘊子,建议先采用冷冻疗法清除,再通过风水摆件强化出行安全;而左眉福德宫的朱砂痣,则可保留并通过妆发修饰增强福运。

现代相学的创新之处在于动态观测体系的建立。某跟踪案例显示,求测者左腮仆役宫的瘊子经激光祛除后,团队管理效能提升63%,这与相学“去疣通运”的理论形成实证呼应。陈仲易团队正在构建“痣相-皮肤病理数据库”,通过机器学习分析十万例样本,未来或可建立痣相吉凶与皮肤病变成因的量化关联模型。

传统智慧与现代科学的对话

陈仲易痣相研习班开创性地将皮肤医学纳入相学研习体系,使瘊子与痣的鉴别突破经验层面,形成兼具科学性与文化性的分析框架。这种医相融合的研究路径,不仅提高了命理判断的准确性,更赋予传统相学现代诠释的生命力。未来研究可进一步探索:特定HPV亚型引发的瘊子形态与流年运势的对应规律,以及色素痣的分子生物学特征与命理特质的潜在关联。建议研习者在实践时恪守“先医后相”原则,通过专业皮肤检测排除健康风险,再作深层次的命理推演,方能在现代语境中实现相学智慧的真正传承与发展。