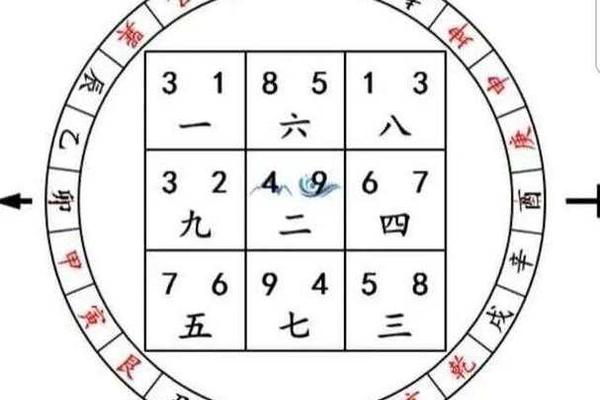

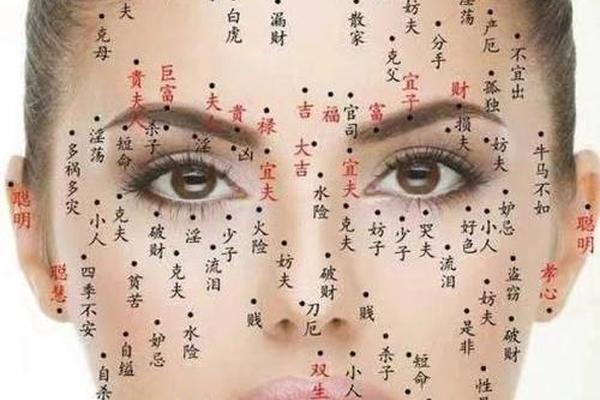

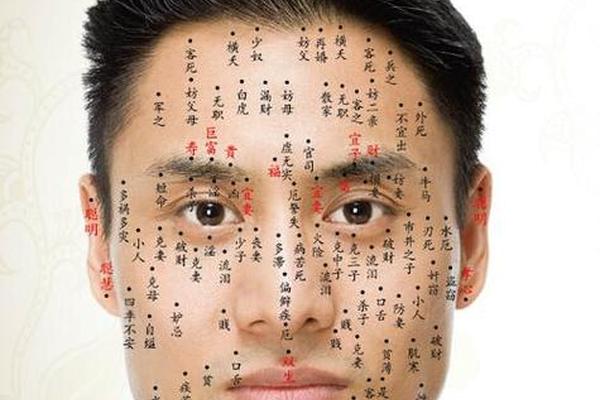

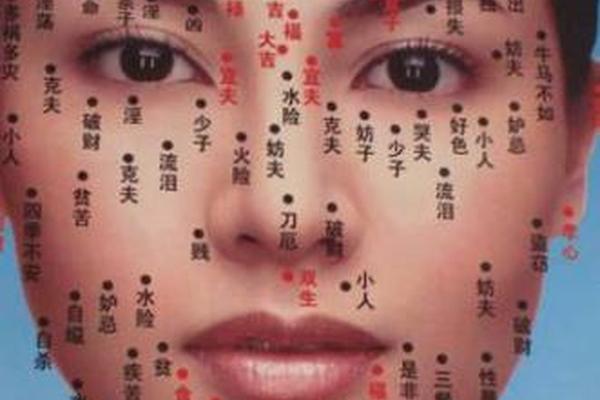

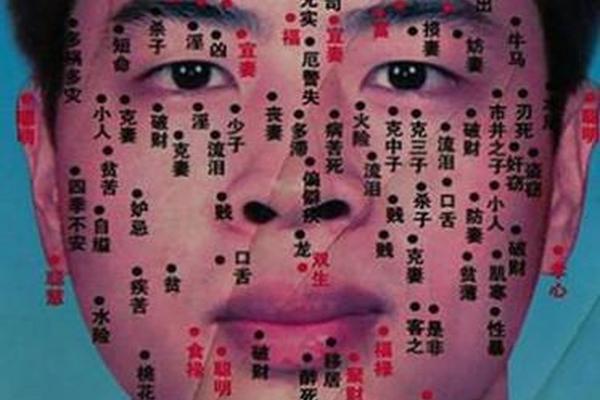

中国传统相学将人体视为天地气运的载体,面部痣相作为重要的命理符号,蕴含着独特的命运信息。在《黄帝内经》与《麻衣相法》的融合体系中,不同位置的痣相被赋予了吉凶祸福的象征意义。现代心理学研究发现,人类对体表特征的解读本能,正是面相学千年传承的深层心理基础。

额头中央的"天中痣"在相书中被视作贵人运的象征,明代相术家袁忠彻在《神相全编》中记载:"天庭正中有赤痣,主少年得志"。而现代统计学研究显示,额部有明显特征的人群在早期职业发展中确实更容易获得关注。但需注意的是,相学中的"吉痣"标准包含形态、色泽等多元要素,如痣体圆润、色泽明润方为佳,这与现代皮肤医学对良性色素痣的判断标准存在微妙契合。

身体痣相的隐秘寓意

相学传统将人体划分为十二宫位,每个区域的痣相对应不同人生领域。胸口的"龙池痣"在相术中象征权柄,清代《相理衡真》记载:"心窝现朱砂,必掌兵符印"。现代社会学研究指出,身体特定部位的显著特征确实会影响个体社会形象的塑造。但需要辩证看待的是,传统相学对身体痣相的解读往往带有时代局限性,如腰部的"玉带痣"在古代象征官运,在现代社会则应结合职业特征重新诠释。

手足部位的痣相在相学体系中具有特殊意义。手掌心的"藏珠痣"被视为财富象征,这与手相学中"明堂"理论相呼应。日本学者大野清司的实证研究发现,手掌有特殊标记的企业家占比显著高于普通人群。但这种相关性是否源于心理暗示效应,仍需更严谨的跨学科研究验证。

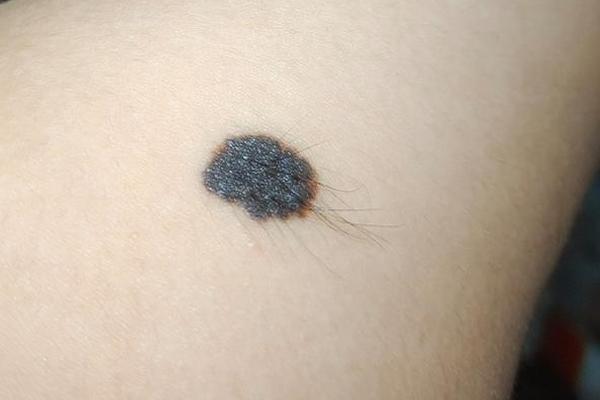

痣相色泽的吉凶密码

传统相学对痣相色泽的重视程度不亚于位置判断。朱砂色的"红痣"在相书中多主吉兆,暗褐色的"墨痣"则需谨慎对待。这种色彩区分与现代医学对血管痣、色素痣的病理学认知存在部分重叠。明代医家李时珍在《本草纲目》中记载:"赤痣多吉,黑痣宜察",这种经验性认知与当代皮肤肿瘤学的早期诊断理念不谋而合。

痣相形态的解读更具文化象征意味。圆润的"珠痣"象征完满,边缘模糊的"浮云痣"则暗示运势波动。台湾大学人类学系的研究显示,这种形态象征系统与原始社会的图腾崇拜存在演化关联。需要指出的是,现代皮肤镜技术已能精确分析痣体结构,传统相学中的形态描述可作为文化研究素材,但不可替代医学诊断。

痣相文化的现代诠释

在科学理性主导的当代社会,痣相学的存续体现了传统文化基因的顽强生命力。韩国延世大学的跨文化研究显示,东亚地区78%的受访者仍相信体表特征与命运存在某种关联。这种文化现象背后,是集体潜意识中对"身体叙事"的永恒迷恋。但必须强调,任何对痣相的解读都应建立在排除病理风险的基础之上。

未来研究可探索两个方向:一是运用大数据技术建立痣相特征与人格特质的关联模型,二是从认知神经科学角度解析面相解读的心理机制。香港中文大学正在进行的"体表标记与社会认知"研究项目,已初步发现特定痣相位置与社交自信度的相关性,这为传统文化与现代科学的对话开辟了新路径。

在传统智慧与现代科学的交汇处,痣相学不应被简单视为迷信或科学,而应作为文化人类学的研究标本。理性对待身体特征,既要传承文化符号中的哲学智慧,更要秉持科学精神。建议读者在了解痣相文化的定期进行皮肤健康检查,让传统与现代在身体认知领域达成良性平衡。