在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤上的印记,更被视为命运与性格的密码。古人将痣分为“显痣”与“隐痣”,认为显于面部的痣多寓吉凶,而“贱痣”则特指那些颜色晦暗、形状不良且位于显处的痣,常与劳碌、波折等负面运势关联。随着文化变迁,“痣里的贱”一词被赋予新内涵——它不仅是面相学的术语,更成为网络语境中对人性弱点的隐喻,暗示那些潜藏在表象之下的负面特质。本文将从传统命理、现代解读及科学视角,剖析这一概念的复杂意涵。

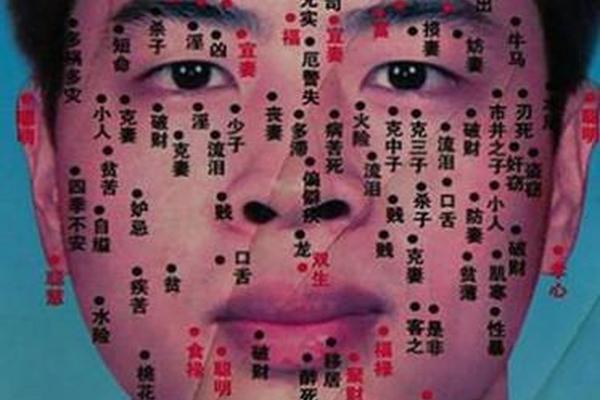

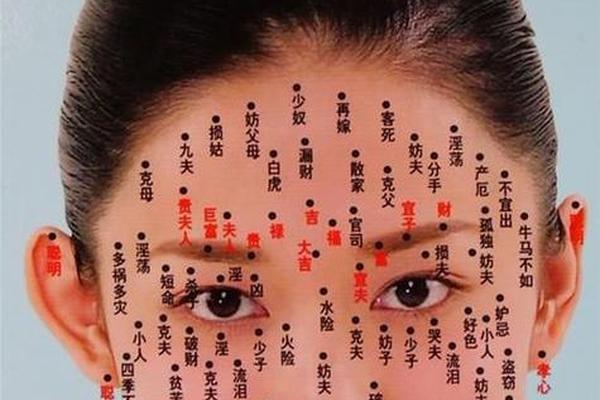

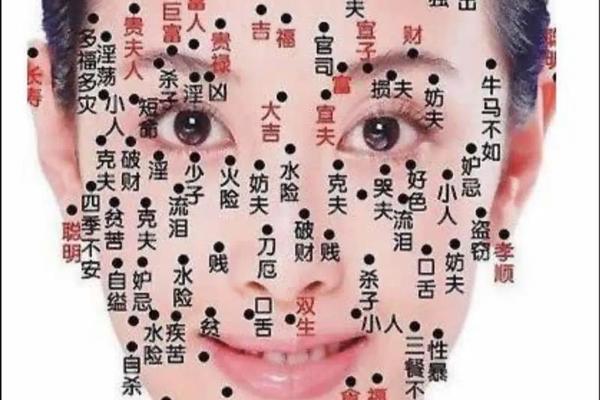

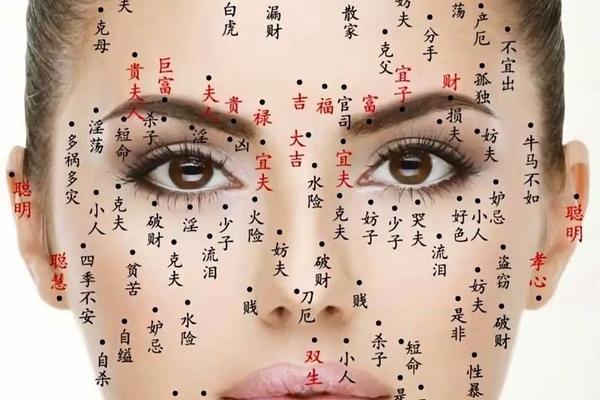

一、传统面相学中的贱痣解析

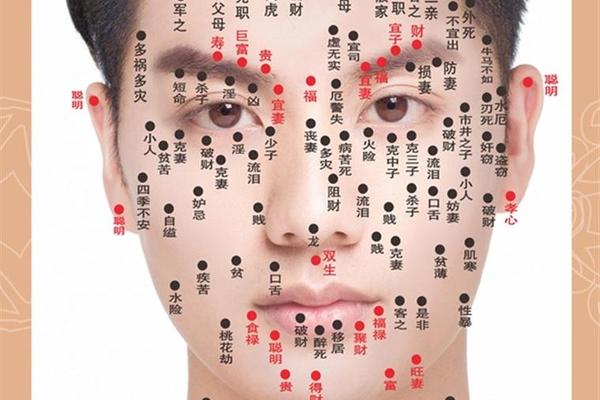

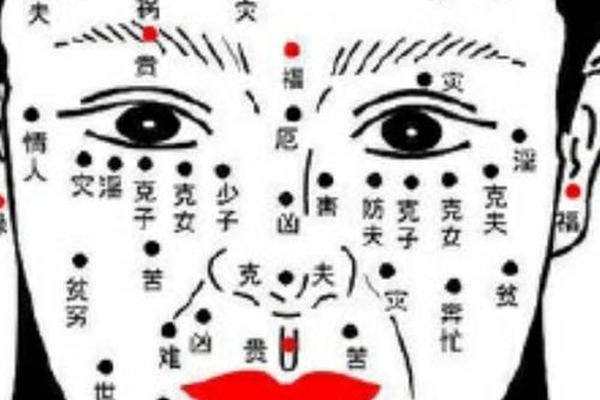

在《痣相大全》等古籍中,痣的吉凶判断遵循“显处多凶,隐处多吉”的原则。例如眼尾到发际的“奸门”生痣,主桃花劫,易陷入情感纠纷;而脖子左侧的“辛苦痣”则预示家庭重负与经济困顿。这些被称为“贱骨”的痣相,往往与特定身体部位形成对应关系:下唇痣象征劳碌命,脚踝痣代表为他人操劳,肩头正中央的痣更被视为“一生奔波”的标志。

判断标准上,痣的形态与色泽至关重要。优质痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽标准,而晦暗浑浊者则为凶兆。例如耳垂红痣主富贵,但耳背黑痣则克双亲;眉间痣若饱满圆润可逢凶化吉,若边缘模糊则易招致大起大落。这种精细的相术体系,实则构建了一套通过体相预判命运的逻辑框架。

二、现代语境下的概念延伸

“痣里的贱”一词因电视剧《欢乐颂》中樊胜美的台词而流行,其内涵已超越传统命理,成为对隐性人格缺陷的批判。当代人用它形容那些表面光鲜却自私多疑、言行不一者,正如面相学中“显处凶痣”的隐喻——美好皮囊下暗藏危机。这种文化转译既反映了公众对虚伪社交的警惕,也揭示出传统相术在现代社会的符号化生存。

值得注意的是,网络话语与传统命理存在张力。面相学强调痣的客观吉凶,而“痣里的贱”更侧重主观道德评判。例如传统认为眼尾痣主桃花运,可通过从事异性相关工作转化厄运;但现代语境中,这类特征可能直接被解读为“渣男/女”标志。这种认知差异,折射出从宿命论到人性批判的价值观变迁。

三、科学视角的祛魅与重构

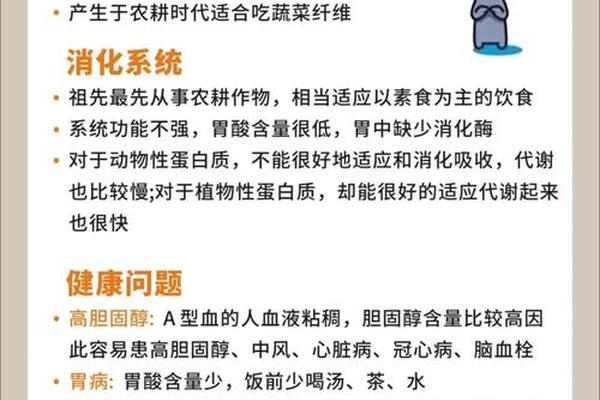

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。德国等西方研究发现,某些特殊位置的痣可能与激素水平或基因突变相关,进而影响性格形成。例如ACTH激素异常可能导致面部多痣,同时引发焦虑倾向,这与“贱痣主多疑”的相术描述不谋而合。而手掌、脚底等易摩擦部位的痣,因癌变风险较高,恰应验了相学中“隐痣多吉”的古老智慧。

心理学研究则提供了新解释框架。额头痣者因外貌特征易被赋予“领导力”期待,从而强化其自信;反之,唇下痣者可能因容貌焦虑产生讨好型人格。这种“自证预言”效应,使痣相从命运符号转化为心理暗示的载体。美国人类学家特纳曾指出:“身体标记通过文化编码获得意义,最终反塑行为模式。”

四、命理玄学与现实的辩证

个案研究显示,痣相影响存在显著个体差异。某企业家虽生有“劳碌痣”,却将勤勉特质转化为事业动力;另一案例中,“富贵痣”拥有者因挥霍家财而败落。这印证了相学古籍的警示:“吉痣无德反招祸,凶痣修心可化祥”。当代命理师提出“动态痣相”理论,认为痣的寓意随个人修为改变,例如行善积德可使晦暗痣色转润。

在实用层面,需理性看待痣相的双重性。医学建议对易摩擦或变色的痣进行切除,命理层面则可借鉴“痣位优化”理念——通过调整行为模式化解潜在危机。如“眼尾桃花痣”者加强情感责任感,“脚踝操劳痣”者练习设立人际边界。这种古今智慧的融合,为痣相文化注入了现代适应性。

痣相学中的“贱”概念,实则是天人感应哲学与世俗经验的结晶。从《礼记》记载到大数据时代的再解读,痣始终作为身体与命运的接口存在。当代研究提示我们:既要承认环境印记对心理行为的塑造,也需警惕决定论陷阱。未来可结合遗传学、社会统计学深化痣相研究,例如追踪千人痣位与职业成就的相关性,或建立痣相特征的人格预测模型。而对于个体,或许正如《相理衡真》所言:“修德可移相,积善能改命”——在科学理性与自我超越中,找到破解命运密码的真正钥匙。