在中国传统文化中,人体上的痣不仅是皮肤上的印记,更被视为窥探命运与性格的密码。这种将生理特征与玄学结合的痣相学,最早可追溯至《黄帝内经》中对人体气色的观察。随着时间推移,痣相学与《周易》的阴阳五行、中医的经络理论相融合,形成了独特的命理体系。从帝王将相到市井百姓,一颗痣的位置、色泽甚至毫毛,都被赋予了吉凶祸福的象征意义,成为古人认知自我与宇宙关系的重要媒介。

一、起源:从医理到命理的演变

痣相学的萌芽可追溯至上古医学典籍。《黄帝内经》中已有通过面部色泽判断脏腑健康的记载,其中"五见,各出其部"的理论,为后世观察痣相提供了医学基础。商周时期,巫医不分的文化背景下,医者开始关注特殊体表标记的象征意义。殷墟甲骨文中"疒"(疾病)字旁常伴有星点符号,暗示早期人类已将体表异常与命运关联。

至春秋战国时期,相术从医学中分离,形成独立体系。《吕氏春秋》记载:"面有黑子,主兵厄",首次明确将痣的位置与命运吉凶对应。汉代《淮南子》提出"人副天数"理论,认为人体痣点对应星宿分布,这一观点被许负收录于《相书》中,成为痣相学系统化的开端。此时痣相学兼具医学诊断与命运预测的双重功能,如《史记》描述刘邦左股七十二黑痣为"赤帝子"异相,将生理特征与帝王天命直接勾连。

二、理论构建:相书中的体系化阐释

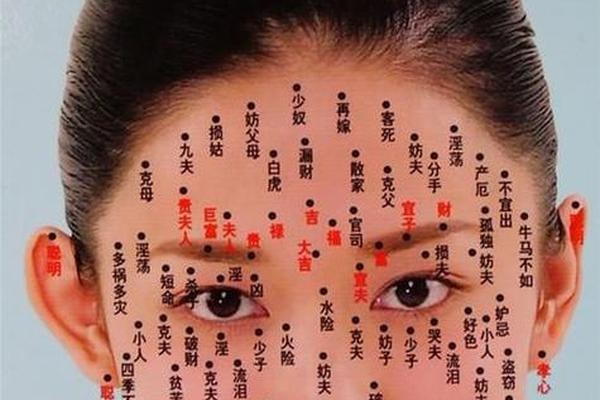

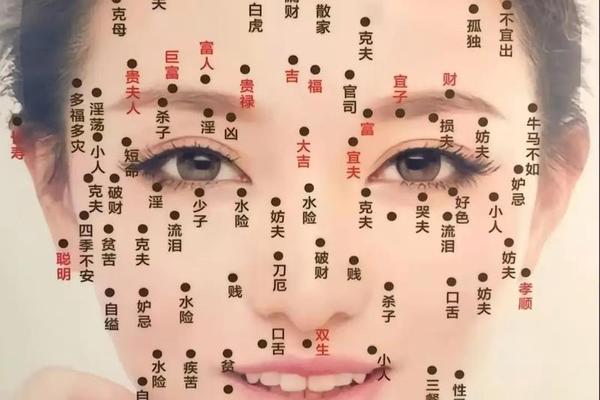

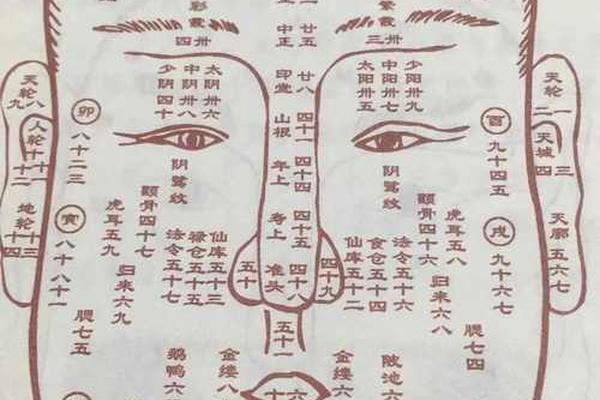

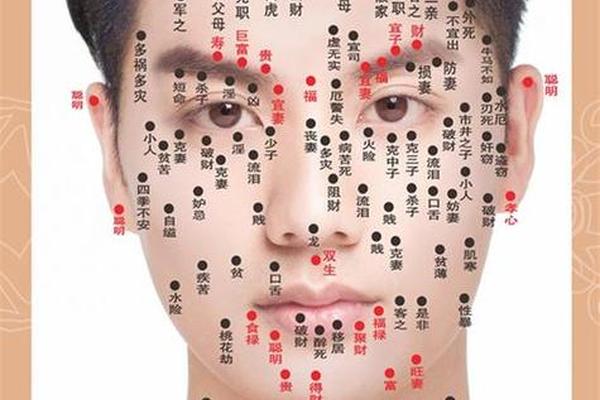

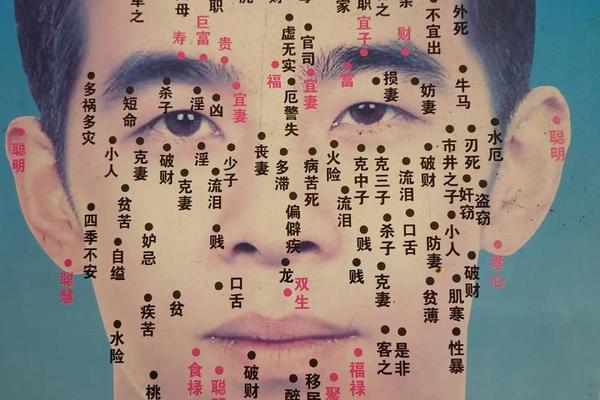

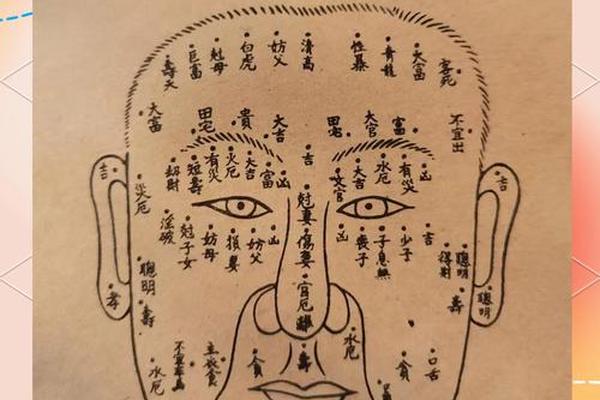

唐代敦煌遗书P.3492号卷轴记载了74个身体部位的痣相解读,首次建立"正面图、伏人图、侧人图"三维观测体系。相学家将人体分为"头面""躯干""四肢"三大区域,其中面部又被细分为十三部位,如天中、印堂、山根等,每个部位对应不同命运走向。例如"龙角骨起至玉枕,主极品官禄"的论述,将骨相与痣相结合分析。

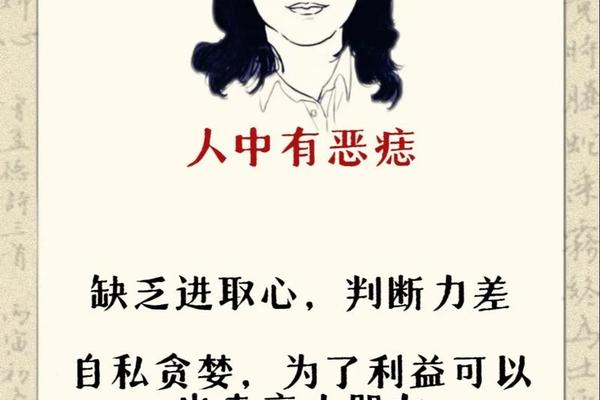

宋代《麻衣相法》进一步完善理论架构,提出"显痣""隐痣"的二元分类:面部显痣多主凶,而隐蔽处如肩背、股间的隐痣反为吉兆。对于痣的形态,发展出"五色辨吉凶"标准:黑如漆、赤如朱、白如玉为贵相,灰暗浑浊则为凶兆。明代袁忠彻在《柳庄相法》中创新提出"活痣""死痣"概念,认为色泽润泽、边缘清晰的为活痣,反之为死痣,这一动态观察法至今仍被相学沿用。

三、文化渗透:从宫廷到民间的实践

在宫廷层面,痣相学成为帝王术的重要组成部分。唐代设"相痣博士"官职,《新唐书》记载李淳风通过武则天耳后朱砂痣预言"女主天下"。清代宫廷秘档《造办处活计档》显示,乾隆曾命西洋画师记录皇子体表痣相,作为立储参考。这种将痣相政治化的现象,在《痣缘宫图解》中得到体系化呈现,书中将面部划分为"财帛宫""疾厄宫"等十二宫位,每个宫位的痣相对应不同治国能力。

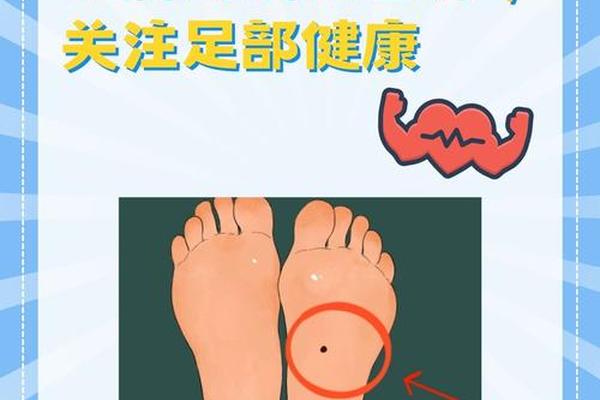

民间则发展出更贴近生活的解读体系。敦煌出土的S.5976号《黑痣图》记载"脚底七星痣,可封万户侯",将相术与科举制度结合。明清话本小说中,媒婆常以"唇边含珠痣,旺夫又兴家"作为说亲依据,《金瓶梅》中李瓶儿眉间胭脂痣更被解读为"桃花带煞"的典型。这种文化渗透使痣相学超越占卜范畴,成为社会关系建构的工具。

四、哲学根基:天人相应的宇宙观

痣相学的深层逻辑建立在"天人合一"哲学之上。《周易·系辞》"近取诸身,远取诸物"的思想,为体表痣点与星象对应提供理论支撑。宋代邵雍在《皇极经世书》中提出:"人身乃小宇宙,痣为星宿投影",将二十八星宿与人体部位建立映射关系。这种宇宙观在相学实践中表现为"三停配三才"理论:上停(额)应天,主贵气;中停(鼻)应人,主寿元;下停(颌)应地,主财禄。

阴阳五行学说则赋予痣相动态解释维度。明代《神相全编》强调"朱痣属火,宜配木形;黑痣属水,当合金相",将个人命理与痣相五行属性结合分析。这种学说在实践中演化为祛痣术,如《遵生八笺》记载用辰砂调和五行相生原理点痣改运的方法,体现古人对命运可塑性的认知。

五、科学解构:传统与现代的对话

现代医学研究揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传与紫外线照射影响。然而传统文化中的"凶痣"部位,如易摩擦的腰带区、手掌等,确实存在较高癌变风险,这与古代"凶痣主灾厄"的观察存在巧合性对应。心理学实验表明,面部特定位置痣相(如眼尾痣)会改变他人认知,印证"鱼尾痣主桃花"的社会心理学机制。

当前研究正尝试建立跨学科对话框架。复旦大学团队通过分析2000例古代医案,发现"印堂痣主忧思"的记载与现代抑郁症患者前额叶活动异常存在关联。这种将传统经验纳入神经科学范式的探索,为重新诠释痣相学开辟了新路径。未来研究可深入挖掘相学文献中的群体健康数据,结合基因检测技术,揭示痣相背后的生物文化密码。

纵观痣相学三千年的发展历程,其本质是古人通过体表标记解读命运的认知实践。在科学理性主导的今天,我们既要剥离其神秘主义外壳,也应看到其中蕴含的人体观察智慧。当DNA检测可追溯家族脉络,AI面相分析风行网络,古老的痣相学正以数据化形态获得新生。这种传统与现代的碰撞提示我们:对命运的探索,始终是人类认知自我与世界的永恒命题。