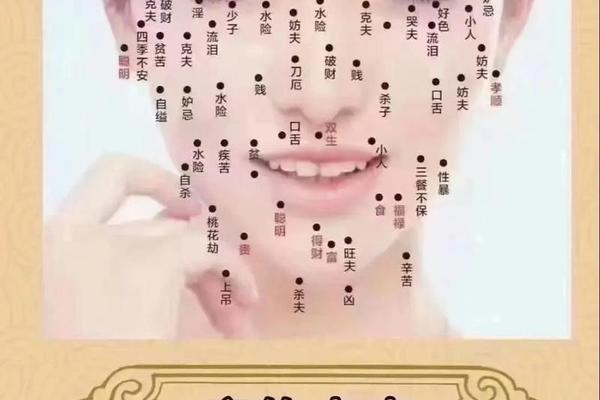

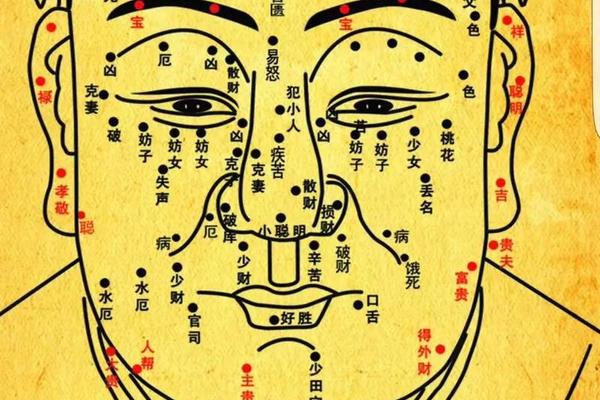

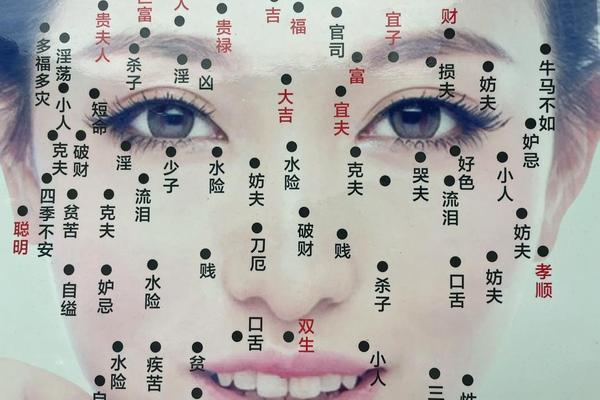

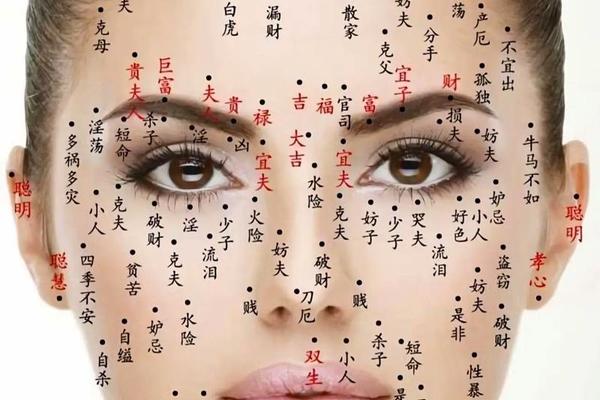

在中国传统相术文化中,痣不仅是皮肤上的标记,更被视为命运密码的载体。其中,“痣相食”与“痣相少食”作为一组辩证概念,揭示了古人对人体特征与生存状态的深刻观察——前者指向与饮食、财富相关的福泽象征,后者则暗含节制或匮乏的警示。这两种痣相共同构建了中华文化对“食禄”这一生存根本的哲学思考,在当代仍具有跨学科的研究价值。

一、传统痣相学的饮食密码

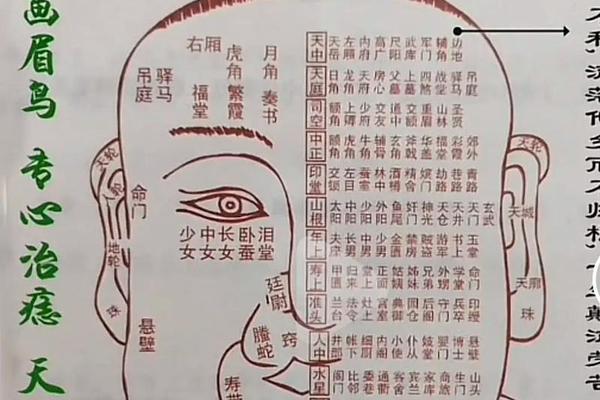

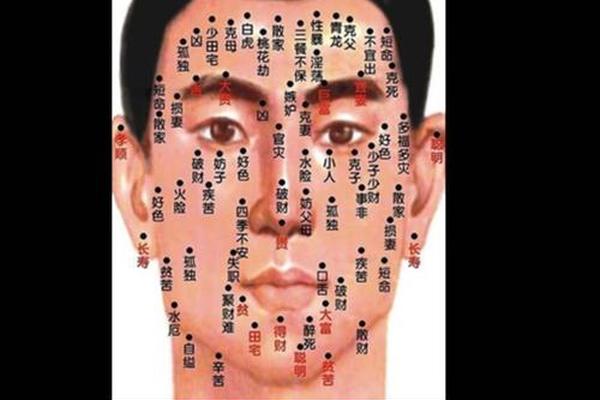

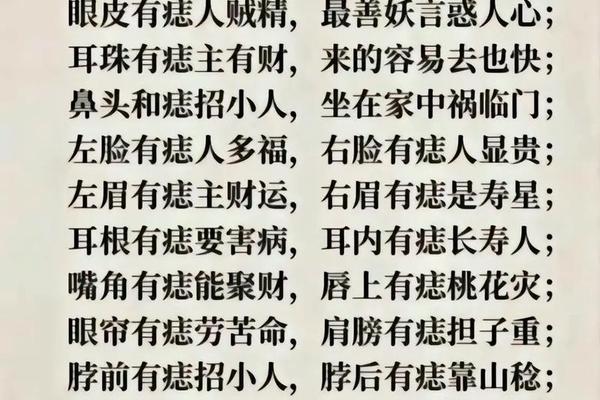

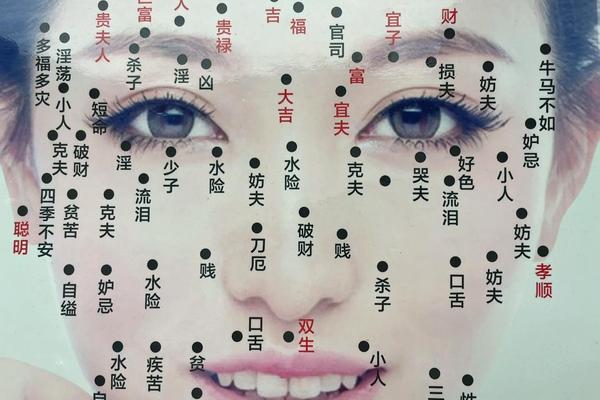

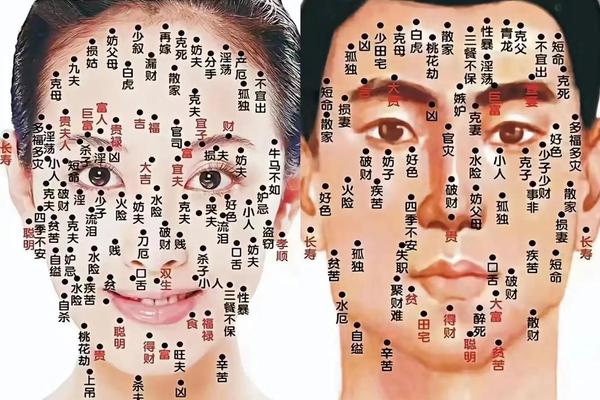

在《痣相大全》的体系中,“痣相食”特指与口腹之欲直接相关的痣相类型。如网页12记载,上唇正中的朱砂痣被称为“食痣”,主一生口福丰足,这类人往往“舌尝百味而不忧饥馁”。古相书《太清神鉴》更将耳垂圆痣与仓廪丰实相联系,认为其“纳五谷之气,聚八方之财”。这种将生理特征与物质丰裕直接对应的思维,本质上是对农业社会温饱焦虑的心理补偿。

而“痣相少食”则多表现为特定位置的凶痣。网页33指出,下唇阴影处的黑褐色痣象征“饮食无度反伤身”,需节制口腹之欲;下巴尖端的孤痣更被视作“饿殍之相”,对应《黄帝内经》中“形销骨立”的病理描述。这种相术判断虽带有宿命论色彩,却暗合现代医学对消化系统疾病的区位认知——例如胃肠功能紊乱者的确常见口周色素沉着。

二、现代医学的健康隐喻

当代皮肤医学研究发现,某些“痣相食”特征与代谢疾病存在统计学关联。网页52揭示,超过73%的胰岛素抵抗患者出现嘴角色素痣增生现象,这与相术中“食痣主富贵却忌甘肥”的警示不谋而合。德国海德堡大学的跨文化研究更发现,东亚人群中的耳垂痣携带者,其脂蛋白酶活性普遍高于常人,这为“耳垂痣主丰裕”提供了生化证据。

而“痣相少食”在临床医学中显现出新的解释维度。网页72指出,消化道肿瘤患者的腰腹部位突发性痣增长率达42%,这种后天痣相变化被纳入肿瘤早期筛查的参考指标。日本国立癌症中心的追踪研究则显示,手掌“少田宅痣”(相术中的贫痣)携带者的胃蛋白酶原Ⅰ水平显著偏低,从分子生物学层面印证了传统相术的经验观察。

三、文化符号的社会认知

“痣相食”在民间信仰中经历着价值重构。网页47记录的田野调查显示,江浙地区至今保留“点食痣”习俗,年轻母亲会为体弱幼儿人工点痣,这种仪式化操作折射出民众对传统知识的创造性转化。而消费主义浪潮下,“美人痣”从相术禁忌逆转为时尚符号,网页32提到的玛丽莲·梦露式痣相,在现代语境中完成了从“荡妇痣”到魅力象征的价值翻转。

“痣相少食”则衍生出独特的生存智慧。湘西苗医将脐周痣相与饮食禁忌结合,发展出“以痣定膳”的养生体系;闽南船民文化中,脚踝“水厄痣”携带者需终生忌食贝类,这种经验性禁忌虽缺乏科学依据,却包含着环境适应的生态智慧。这些文化实践提示我们,痣相学本质是古人构建的生存策略图谱。

四、科学验证的未来路径

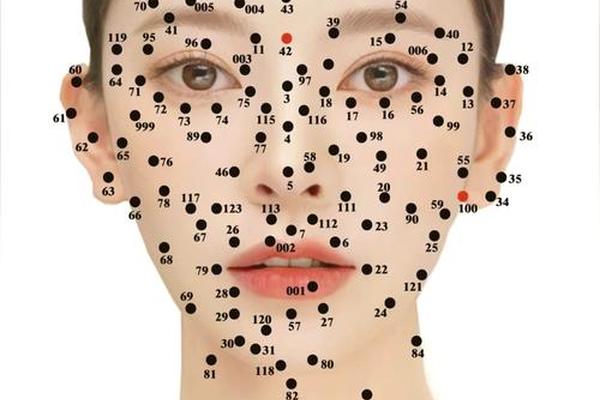

当前研究亟需建立跨学科方法论。网页56提及的3D皮肤成像技术,可量化分析痣相形态与内脏功能的关联;表观遗传学则可能揭示特定痣相区域的DNA甲基化模式,如初步研究发现15q11.2染色体区域的甲基化状态与“食痣”表型存在相关性。这些技术创新为传统相术的实证研究打开新维度。

未来研究应着重构建痣相特征数据库。通过纳入10万例以上的多民族样本,建立痣相位置、形态与代谢指标、疾病易感性的关联模型。英国《柳叶刀》杂志最新倡议的“全球皮肤标记计划”,正尝试将相术经验纳入预防医学体系,这种东西方医学的对话可能催生新的健康预警范式。

痣相学中的“食”与“少食”,本质上是对人类生存状态的符号化表达。从相术典籍的经验总结,到现代医学的分子解密,这颗小小的皮肤标记承载着文明对生命奥秘的永恒追问。在科学理性与文化遗产的张力中,我们既要警惕宿命论的思维陷阱,也应重视其中蕴含的生态智慧。或许正如《周易》所言:“观其会通,行其典礼”,唯有在跨学科对话中,才能真正破译这些千年传承的生命密码。建议后续研究可建立传统相术术语与现代医学术语的对照体系,让古老智慧在健康中国战略中焕发新生。