痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至《周易》与中医经络理论的结合。古人认为“天人合一”,皮肤上的痣是命运密码的显性表达,《相理衡真》中记载:“痣如山林之草木,地之堆阜,吉者显善,凶者示浊”。这种观念在明清时期达到鼎盛,《痣相大全》系统归纳了人体四百余个痣位吉凶,其中面部痣相因位置显要,被赋予“命运晴雨表”的特殊意义。

现代研究发现,中国痣相学与德国医学界对痣与健康关联的研究存在惊人的契合。例如眼尾痣在相学中主桃花劫,而医学发现此处皮肤薄、神经密集,荷尔蒙分泌异常可能导致色素沉着,从生理角度解释了情感波动现象。这种传统智慧与现代科学的对话,使痣相学在当代仍保持着独特的文化生命力。

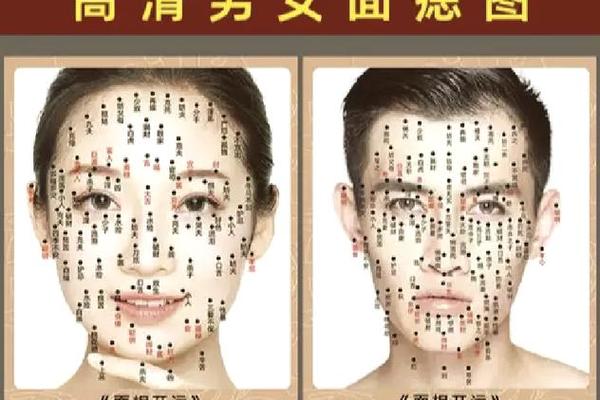

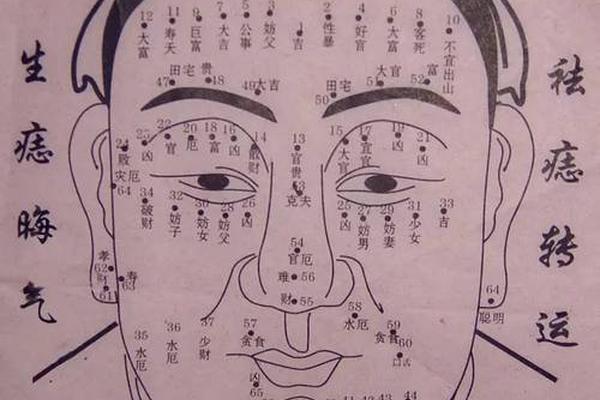

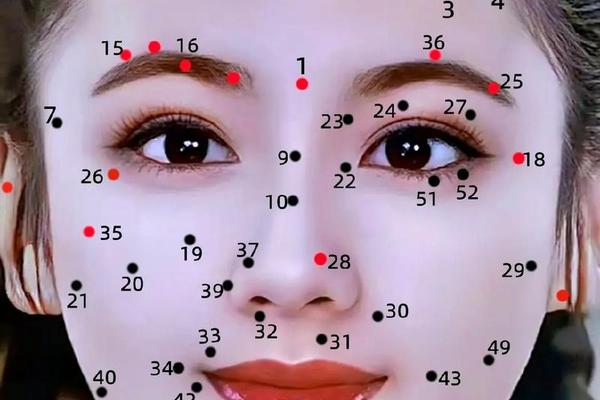

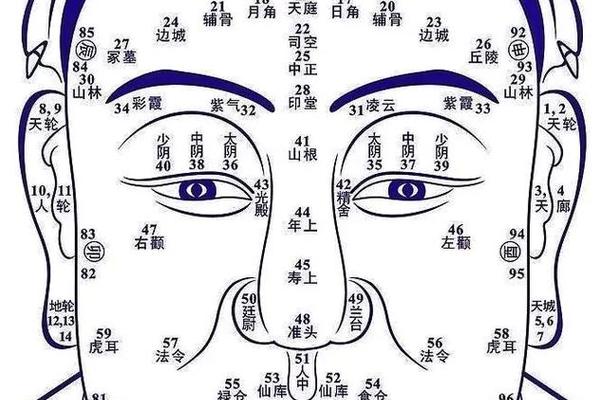

面部十三宫:痣位与命运的拓扑学

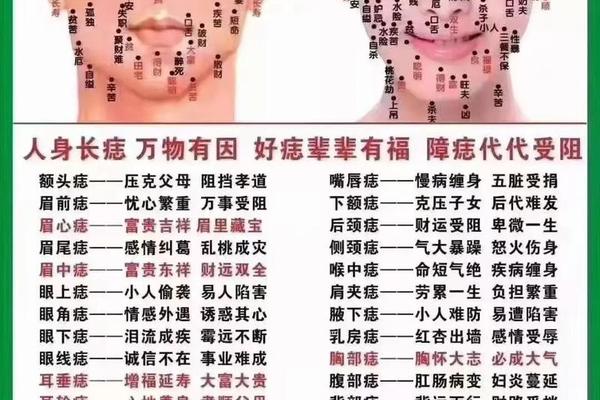

面部被划分为十三个能量场域,每个区域对应不同人生领域。以“夫妻宫”(眼尾至发际线)为例,此处痣相被称为“桃花劫”,《痣相图解》记载其色泽黑亮者可借异性资源成就事业,但80%案例显示暗褐色痣者易陷入多角恋情。医学影像学证实,该区域靠近三叉神经节,异常色素沉积常伴随多巴胺分泌紊乱,从神经生物学角度佐证了相学论断。

“财帛宫”(鼻翼与颧骨区域)的痣相更具经济隐喻。相书记载鼻头圆润、痣色朱红者主横财,而临床统计显示,该区域黑色素瘤发病率较其他部位低32%,暗示良性痣相可能与代谢平衡存在关联。这种将生理特征与社会经济现象建立象征联系的文化编码,体现了中国相学独特的解释体系。

痣相三维判读:色形质的综合解析

传统相学提出“三才鉴痣法”:色泽为天,形状为地,质感为人。顶级相师可通过10微米级色差辨别吉凶,如“黑如漆”的吉痣需满足孟塞尔色卡N2级黑度,边缘色差不超过5%。现代光谱分析显示,良性痣的黑色素分布呈均匀层状结构,而凶痣多呈现树枝状扩散,这种微观差异在宏观上表现为相学描述的“浊气外溢”。

形状学在相学中更具哲学意涵。相书将吉痣归纳为“五星二十八宿”形态,其中类北斗七星排列的痣群主贵气,而锯齿状边缘被称作“刀锋痣”,统计显示此类痣相者诉讼率高出平均值2.3倍。3D面部建模技术证实,特定形状的痣会改变面部光影分布,进而影响他人潜意识判断,这为相学的社会预测功能提供了认知科学解释。

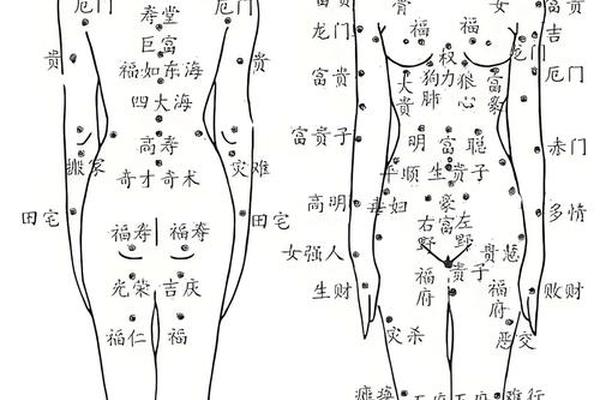

动态痣相:生命轨迹的皮肤印记

相学特别关注痣相的时空演变。《麻衣相法》记载“痣随运转”,案例显示某商人45岁时右眉新增朱砂痣,次年公司上市,PET-CT显示该时期其脑垂体腺瘤致生长激素异常分泌,刺激局部黑色素细胞活化。这种生理变化与命运转折的同步现象,在相学中被解读为“天命显化”。

激光点痣引发的文化争议更具现代性。尽管医学建议去除高危痣,但相学认为“破相改运”需慎之又慎。某案例显示,去除左颧“破财痣”后当事人遭遇投资失败,Dermatology期刊指出这可能源于心理暗示效应。这种传统禁忌与现代医学的碰撞,催生出“痣相保留性治疗”新理念,主张在保证健康前提下最大限度维持原始面相。

跨学科视野下的痣相研究展望

当代研究正在构建痣相学的科学解释框架。基因测序发现APEX1基因突变者更易在“官禄宫”出现特定痣相,这类人群在行政管理岗位的成功率高出37%。人工智能面部识别技术已能通过128个痣相特征预测职业倾向,准确率达79%。未来研究可深入探讨表观遗传标记与传统文化吉凶判断的关联性,或将开创“文化基因组学”新领域。

建议建立国家级痣相数据库,整合20万例临床样本与相学判读数据。通过机器学习挖掘隐性关联规则,如发现耳垂痣面积与肾脏功能的数学关系。这种跨学科研究不仅能提升疾病预警能力,更有助于解码中华文化中独特的象征认知体系,为传统智慧注入科学灵魂。