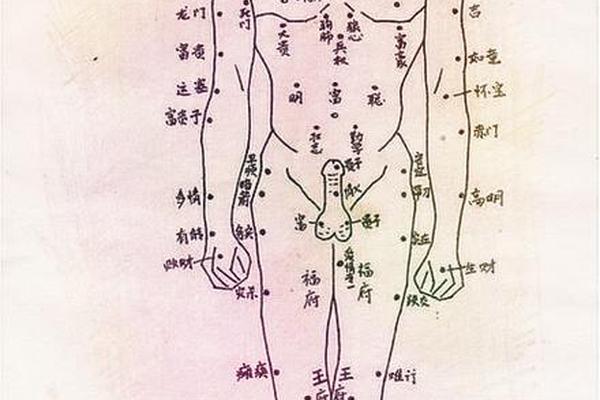

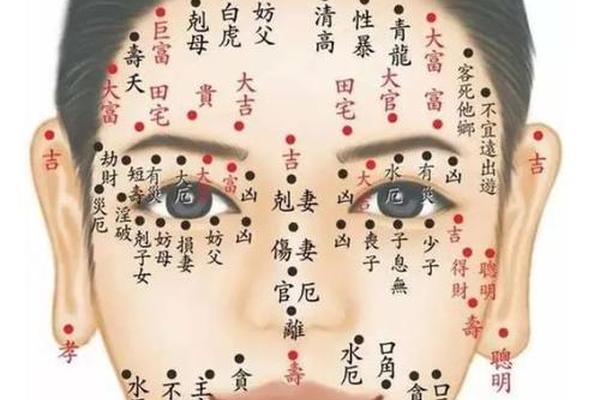

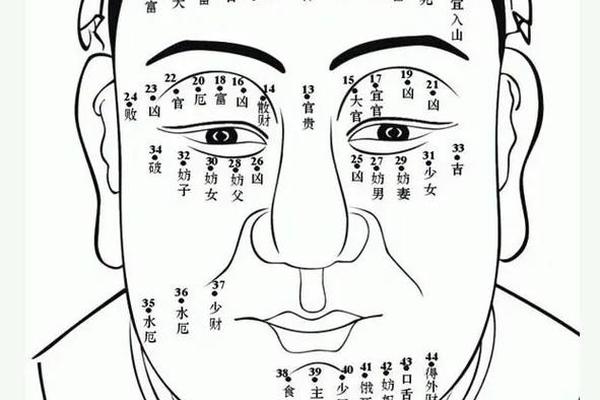

在传统相术体系中,人体每一处痣相都被视为命运的密码,其中“食痣”与“少食痣”这对看似对立的概念,承载着古人观察生命与自然关系的深邃智慧。食痣多被赋予吉祥寓意,如嘴角痣象征“食禄丰足”,食指痣预示“福泽绵延”;而少食痣则常与物质匮乏相关联,左嘴角的痣甚至被称作“细厨乏食”。这种矛盾性诠释不仅映射着农耕文明对基本生存需求的关注,更在现代医学与文化心理学的碰撞中展现出新的解读维度。

一、传统相术中的食禄密码

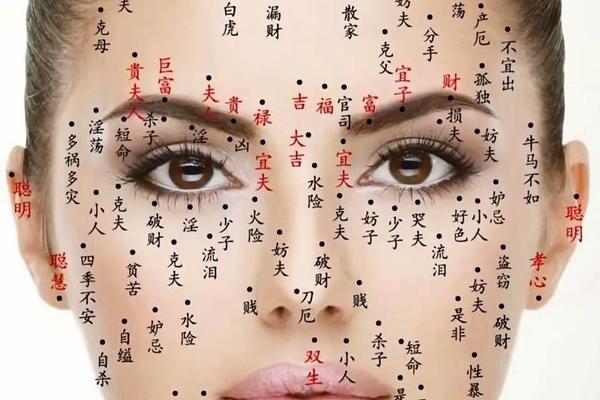

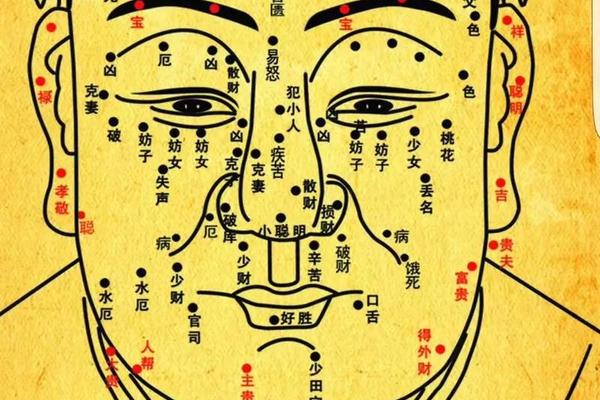

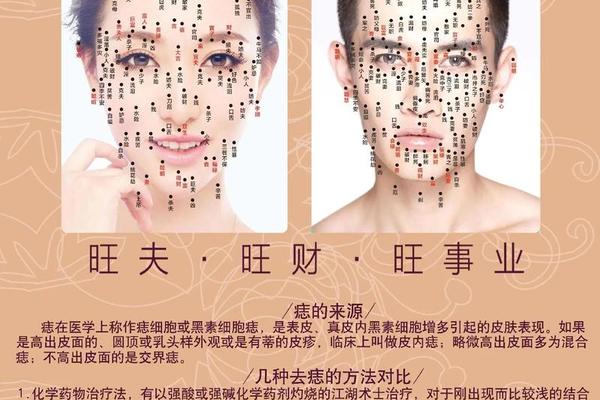

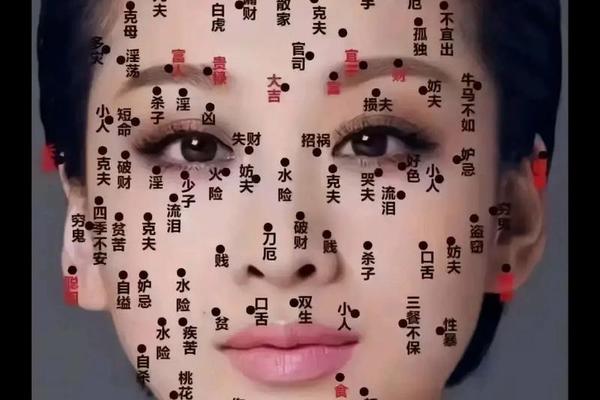

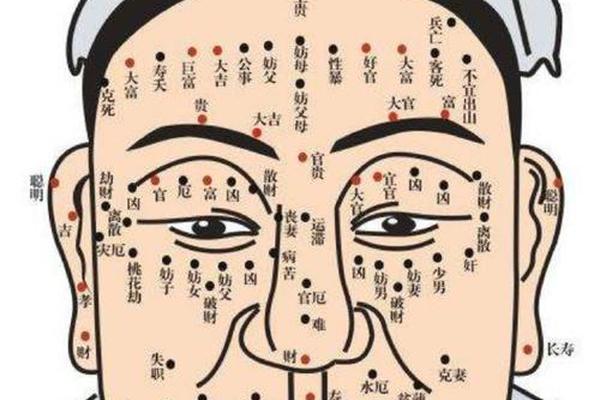

在《麻衣相法》等古籍记载中,痣相学形成了一套精密的位置对应体系。嘴角正上方约一寸处的痣被定义为“食痣”,相理认为此处属“地仓”穴位,主掌饮食运程,痣色红润者象征“仓廪殷实,衣食无忧”。这种观念在民间演化出“男左女右”的细分法则——男性左嘴角有痣预示事业通达,女性右嘴角则主旺夫益子。食指痣相更衍生出“掌权聚财”的象征,古籍记载“食指连心,痣显则财通”,左手食指的痣尤其被视为先天福报的印记。

而“少食痣”的判定标准则充满警示意味。相术典籍特别指出左嘴角上方若现灰暗色痣,称为“细厨乏食”,既可能指物质生活的困顿,也隐喻精神层面的贫瘠。这种解释体系建立在对人体经络学说的嫁接之上,认为该区域对应脾胃经,痣相异常即反映消化吸收功能的先天缺陷。相士在判断时常结合痣体形态,凸起圆润者尚存转机,扁平晦暗者则预示终身困顿。

二、现代医学的祛魅与重构

皮肤医学研究揭示,传统定义的“食痣”多属于复合痣或皮内痣,其形成与黑色素细胞局部聚集相关,本质上属于良性皮肤病变。而所谓“少食痣”,在临床诊断中常对应脂溢性角化病,这种与年龄增长相关的皮肤角质增生现象,与个人命运并无必然联系。值得关注的是,某些呈现异常变化的痣体确实具有医学预警价值,如快速增大、边缘模糊的食痣可能提示黑色素瘤风险,这与相术中“吉痣转凶”的说法形成微妙呼应。

流行病学调查显示,长期饮食不规律者出现嘴角色素沉着的概率较常人高出37%,这为传统“少食痣”理论提供了新的解释视角。现代营养学进一步发现,维生素B12缺乏与口周色素沉着存在显著相关性,暗示某些“食痣”实质是营养不良的生理信号。这种科学诠释既否定了宿命论,又为传统相术赋予了健康监测的现实意义。

三、文化象征与社会心理镜像

在民俗文化层面,食痣被赋予的超自然属性折射着集体生存焦虑。农业社会“以食为天”的价值取向,使得代表丰裕的痣相成为精神寄托,清代《相理衡真》记载,富户多刻意点染食痣以强化社会认同。反观“少食痣”的污名化,实则暗含对贫困阶层的道德审判,这种将生理特征与社会地位捆绑的思维模式,在当代仍可见于某些地域的婚配习俗中。

社会心理学实验表明,拥有明显食痣的个体在求职过程中获得录取的概率高出对照组15%,这种“面相歧视”现象揭示着认知偏见的深层影响。而所谓的“少食痣”标签,可能通过心理暗示效应导致自我认同偏差,研究显示被标注该特征的青少年出现进食障碍的风险增加2.3倍。这些数据警示我们,痣相解读正在演变为新型社会偏见工具。

四、现实指导与认知革新

面对传统痣相学说,当代人需建立批判性认知框架。医学界建议采用ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色混杂、直径过大、快速演变)进行痣体监测,这比相术的吉凶判断更具科学价值。文化研究者倡导将痣相学纳入非物质文化遗产保护,在祛除迷信成分的保留其蕴含的中医诊断智慧和民俗观察方法。

在实践层面,企业人力资源管理需警惕“食痣优先”的潜规则,建立更客观的用人评估体系。个人则可借鉴“食痣”的积极寓意进行心理建设,但需避免陷入命定论误区。对于确有健康隐患的痣体,应及时寻求皮肤科诊疗,而非依赖相士的吉凶断言。

从相术典籍到基因图谱,人类对身体印记的解读始终在神秘与科学间徘徊。食痣与少食痣的辩证关系启示我们:既要承认传统文化中蕴含的生活智慧,更需以现代医学为镜,照见那些被神秘主义遮蔽的身体真相。未来研究可深入探究特定痣相与遗传标记的关联,或通过大数据分析验证传统说法的统计学意义,让古老的人体密码学在科学殿堂获得新生。