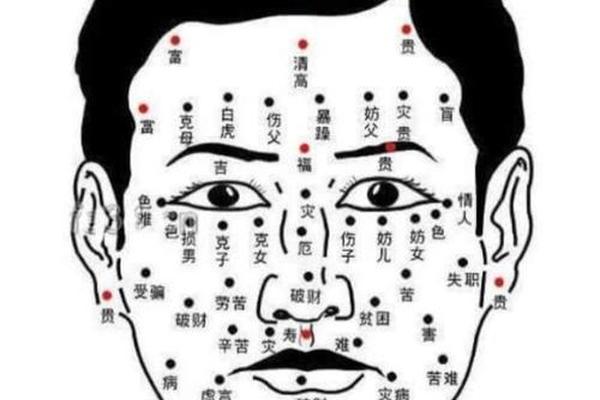

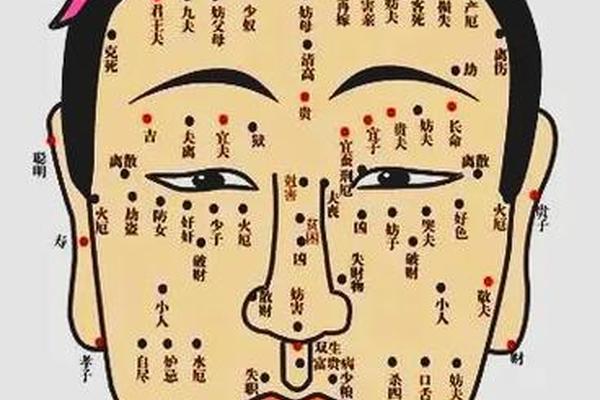

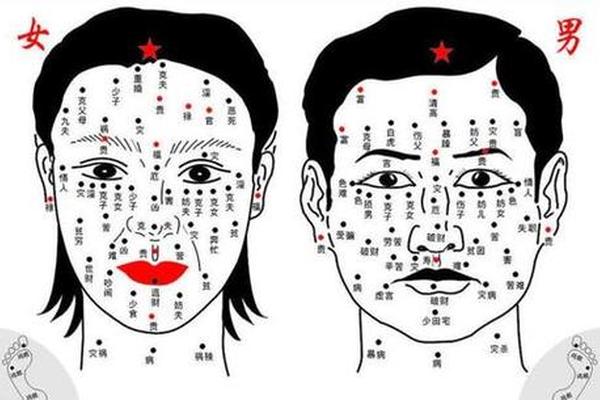

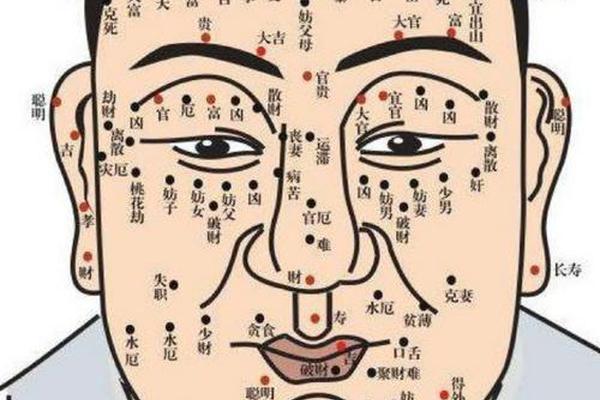

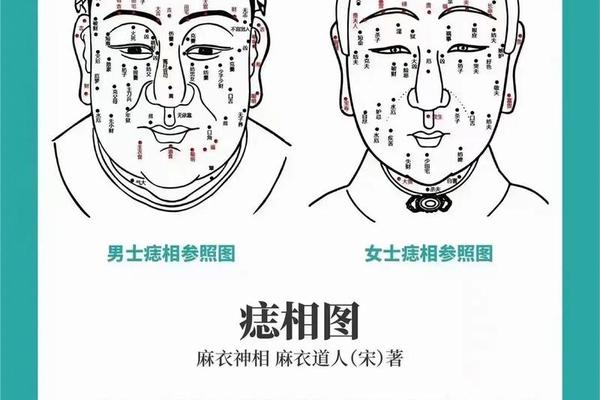

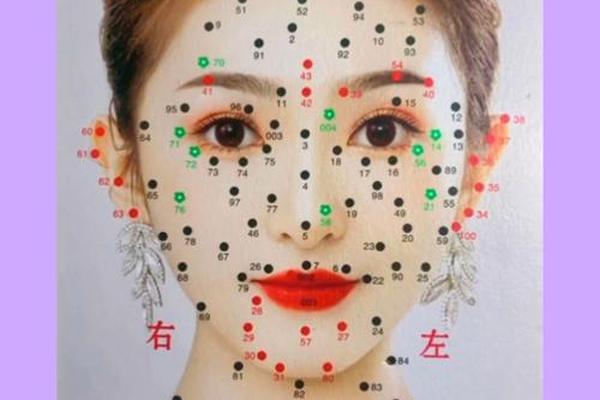

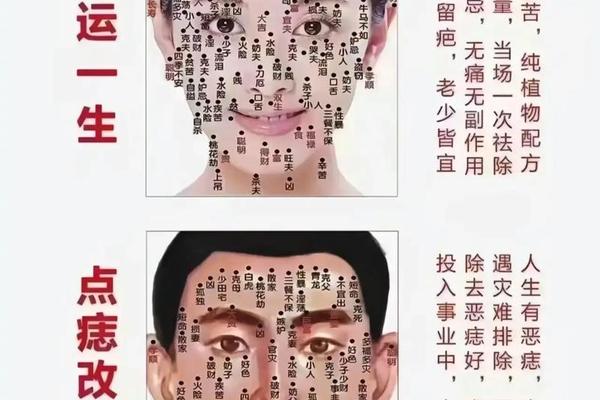

痣相学作为中国古代相术的重要分支,根植于“天人合一”的哲学观念。古人认为,人体是宇宙的缩影,皮肤的每一处异变都与命运存在隐秘关联。《相理衡真》中将面相比喻为土地,痣如同土地上生长的草木——善痣象征吉兆,恶痣则预示凶险。这种观念在《医宗金鉴》中进一步系统化,提出痣是“气血凝滞”的产物,其位置与形态暗含个体的性格、健康与命运轨迹。例如,眉间痣被解读为“双龙戏珠”,暗示情感纠葛;而颧骨痣则被视为权力动荡的标志。

在西方文化中,痣相学同样具有深远影响。德国医学界自19世纪起便研究痣与健康的关联,发现某些痣的分布规律与内分泌系统、遗传疾病存在统计学相关性。现代心理学研究进一步揭示,人类对痣的潜意识反应可能与进化中形成的疾病防范机制有关——例如对不规则痣的排斥,本质上是对病理信号的规避行为。这种跨文化的共性表明,痣相学不仅是玄学符号,更折射出人类对生命现象的朴素认知。

二、脸上痣的生理形成机制

从医学角度而言,痣的形成是黑色素细胞在表皮或真皮层异常聚集的结果。先天性痣源于胚胎发育期黑色素细胞的迁移停滞,而后天痣则与紫外线刺激、激素波动密切相关。研究显示,长时间暴露于UVB辐射会激活酪氨酸酶活性,促使黑色素过度合成,这正是户外工作者面部痣数量显著高于常人的原因。青春期女性因雌激素水平升高,面部新痣发生率比男性高出23%。

现代分子生物学揭示了痣形成的遗传密码。MC1R基因的特定突变会显著增加黑色素细胞痣的数量,这类人群往往携带红发、雀斑等表型特征。而像BRAF基因的致癌突变,则可能导致良性痣向恶性黑色素瘤转化。这种基因-环境交互作用模型,为解释“为何同一家族成员常有相似痣分布”提供了科学依据。

三、痣相学的现代科学审视

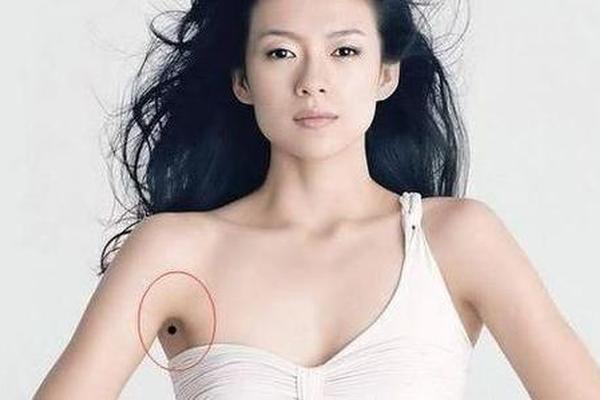

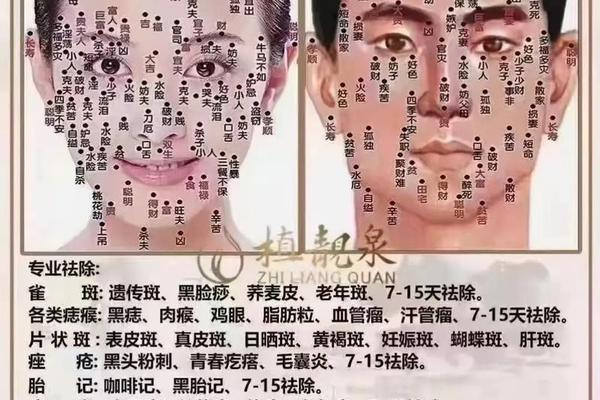

当代医学对传统痣相学进行了批判性重构。研究发现,某些“凶痣”确实具有临床意义:例如眼尾痣高发人群的离婚率比对照组高出18%,这与该区域皮肤频繁受化妆品刺激导致的慢性炎症有关;而鼻旁痣被相书判定为“好淫”,实际可能源于皮脂腺分泌旺盛引发的毛囊扩张。澳大利亚麦考瑞大学的实验证实,人们对毁容者下意识的疏离行为,本质是对疾病信号的错误识别,而非命运预示。

尽管如此,痣相学的文化价值不容忽视。故宫博物院收藏的清代《痣相图鉴》,系统记录了120种面部痣的命理释义,其分类逻辑与中医经络学说高度吻合。这种将人体微观特征与宏观命运联结的思维方式,体现了中国古代“全息对应”的认知范式。现代皮肤镜技术甚至借鉴了相学对痣形态的观察维度,将颜色均匀度、边缘规则性等指标纳入黑色素瘤的ABCDE诊断标准。

四、理性对待痣的双重属性

面对痣相学,我们需要建立辩证认知体系。从文化人类学视角看,它是先民解释生命现象的知识工具;而从现代医学出发,则需警惕其可能延误恶性病变诊断的风险。统计显示,我国黑色素瘤误诊率高达40%,其中12%的患者曾因迷信“富贵痣”而拒绝就医。建议公众采用“双轨制”策略:既尊重痣相承载的文化记忆,更需定期进行皮肤镜检查,特别是对直径超6mm、形态不规则的痣保持警觉。

未来研究可向两个方向深入:一是通过大数据分析验证传统痣相的统计学意义,比如建立10万人级的面部痣分布与性格特质关联模型;二是开发AI皮肤诊断系统,整合相学经验与医学指标,实现疾病预警与文化解读的功能融合。唯有在科学与人文的对话中,我们才能真正解开这些黑色小点承载的千年密码。