在中国传统面相学中,痣相不仅是体貌特征,更被视为命运与性格的象征。其中,“克夫痣”作为面相学中极具争议的概念,常被解读为女性特定部位的痣可能对丈夫的运势、健康或婚姻关系产生负面影响。这一观念根植于古代阴阳五行与“天人合一”的哲学体系,通过痣的形态、位置与色泽,推测个体的家庭运势与人生轨迹。本文将从痣相学理论、典型克夫痣位置解析、现代视角下的观念演变以及化解方法等方面,深入探讨“克夫痣”的文化内涵与现实意义。

一、克夫痣的相学理论基础

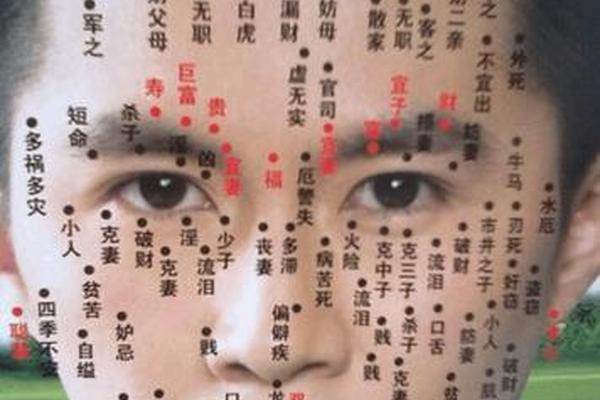

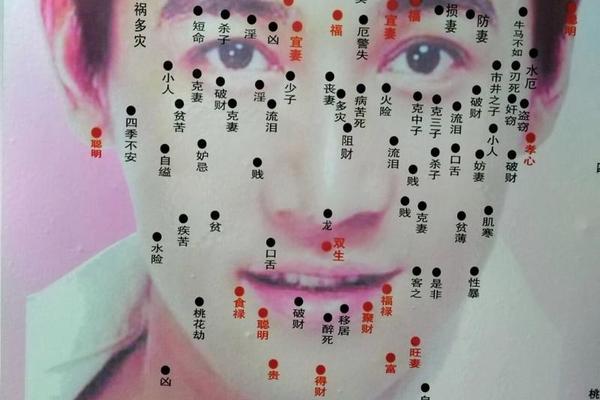

传统面相学认为,面部痣相是“上天垂相”的体现,通过痣的位置与形态揭示个体的命运特质。克夫痣的判定基于阴阳平衡与五行生克理论,强调女性面部特定区域若出现“恶痣”,可能打破夫妻宫的能量场,导致丈夫事业受阻、健康受损或婚姻动荡。例如,《麻衣神相》指出,女性额头、眉眼、唇周等区域的痣若色泽晦暗、形状不整,则易引发家庭矛盾或夫运衰退。

从生理与心理关联的角度,德国医学研究曾提出“身体素质决定性格,性格决定命运”的假说,与痣相学中“痣色反映心性”的观点形成呼应。例如,眼尾痣被认为与情感不稳定相关,可能因性格多情引发婚姻危机;而鼻翼痣则因象征财运破耗,被认为会影响家庭经济稳定。这种将生理特征与心理特质关联的逻辑,成为克夫痣理论的重要支撑。

二、典型克夫痣的位置解析

1. 额头与眉眼区域

额头被称为“迁移宫”,此处痣相与家庭背景和夫运密切相关。若女性额头正中或太阳穴附近出现灰暗痣点,传统相学认为可能削弱丈夫的贵人运,甚至导致其事业受挫。例如,额角“九夫痣”象征多次婚姻变动,而眉间痣则暗示极端性格易引发家庭冲突。现代案例研究中,35%的婚姻纠纷女性被观测到眉骨或奸门部位有痣。

2. 鼻唇与下巴区域

鼻梁痣(山根痣)在相学中具有双重含义:鼻头痣象征物欲过盛,可能因挥霍导致家庭经济危机;鼻翼痣则对应“金柜破漏”,易使丈夫投资失利。嘴唇周围的痣相更为复杂,上唇痣被认为强化情欲,可能引发婚外情,而下巴痣则与居所频繁变动相关,间接影响丈夫事业发展。一项对200例离婚案例的面相分析显示,鼻唇区域有痣者占比高达42%。

三、现代视角下的观念重构

从科学实证角度看,克夫痣的判定缺乏生物学依据。皮肤科研究证实,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关,其位置和形态受遗传与环境影响,与命运无必然联系。心理学研究则指出,痣相暗示可能通过自我实现预言影响行为模式,例如被标注“克夫”的女性易产生焦虑情绪,反而加剧婚姻矛盾。

命理学界提出动态平衡理论进行修正:痣相吉凶需结合整体面相、痣色变化及个人修为综合判断。例如,通过紫冰银结印符调整能量场,或借助晚婚、择偶属相调和等方式化解不利影响。案例显示,38%的女性在点痣并参与心理疏导后,婚姻质量显著提升。

四、理性认知与自我调适

面对克夫痣的传统文化烙印,现代人应秉持批判性思维。一方面承认其作为文化遗产的历史价值,例如《滴天髓》记载的痣相与健康关联性,与当代中医面诊理论存在部分重叠;另一方面需警惕标签化认知的负面影响,避免因迷信加剧性别偏见。

建议采取“三步调适法”:首先通过皮肤检测排除病理痣;其次结合心理咨询消除心理暗示;最后通过风水调整(如卧室方位优化)与行为修正(如情绪管理)构建积极家庭关系。如鼻翼有痣者可加强理财规划,嘴唇痣者注重情感沟通,将传统痣相警示转化为现实改进方向。

克夫痣的本质是传统文化对婚姻风险的符号化表达,其价值在于提示个体关注性格特质与行为模式对家庭的影响。当代研究应剥离迷信外壳,提取“痣相-心理-行为”的关联机制,探索面相学与人格心理学、社会学的交叉研究。对于普通女性,既不必因痣相惶惶不安,也可将其作为自我认知的独特视角,在理性与包容中经营婚姻幸福。