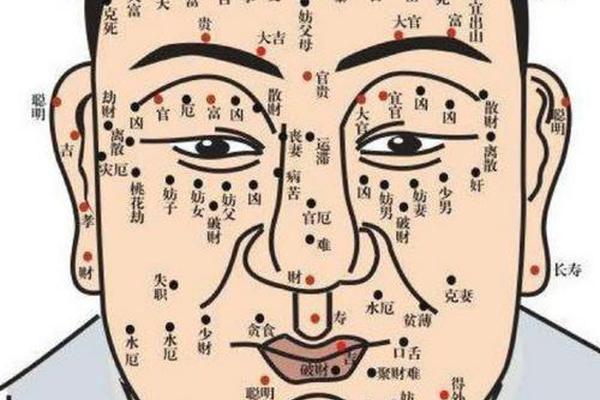

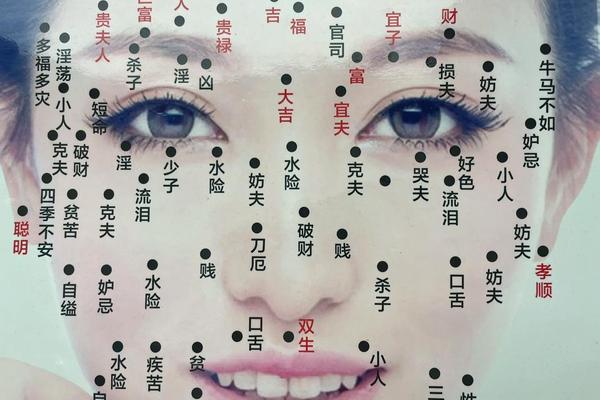

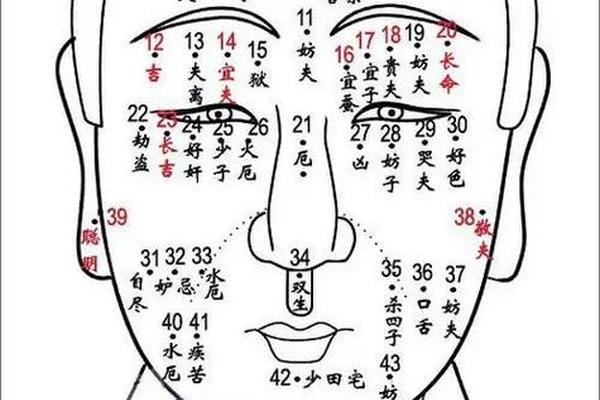

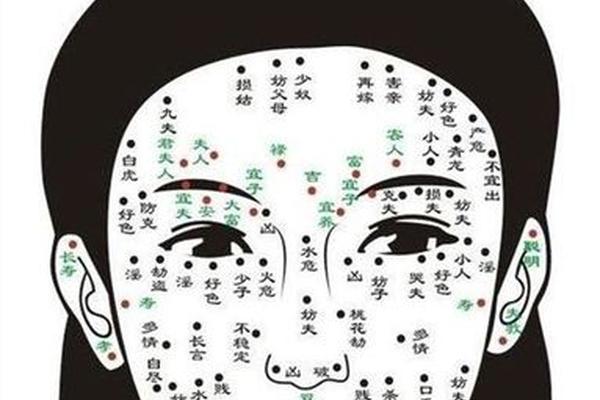

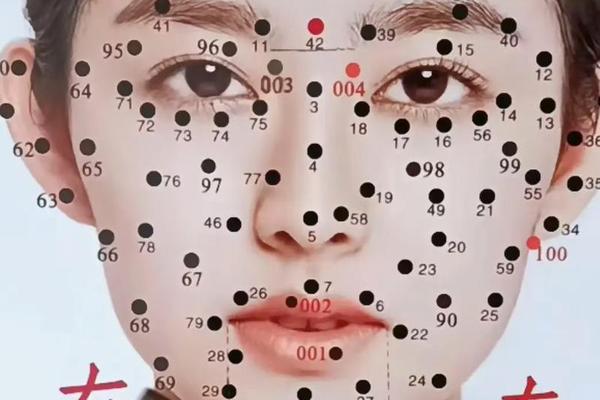

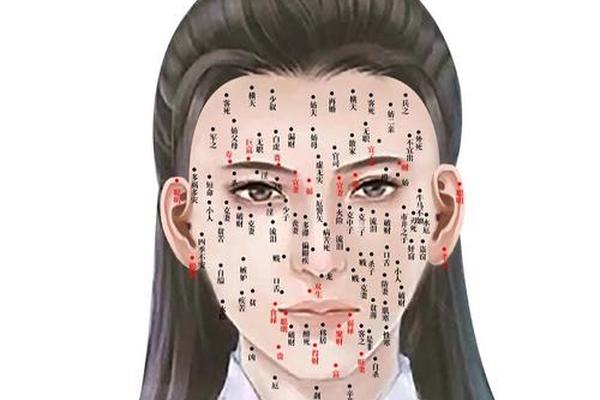

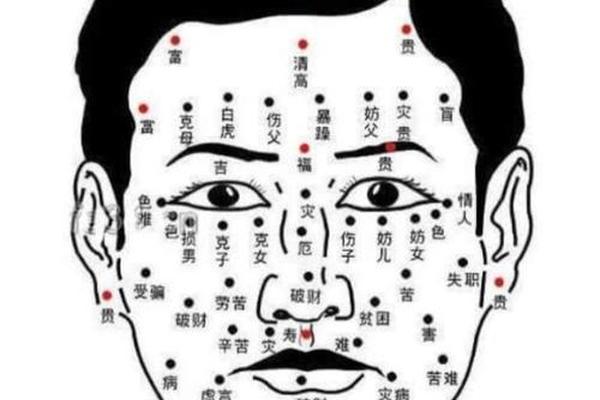

在中国传统命理学中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着千年来人们对命运与健康的隐秘解读。所谓“吉痣主福禄,凶痣兆灾厄”,古人通过观察痣的位置、色泽与形态,总结出一套复杂的吉凶体系。其中,“十大凶痣”因其预示的负面能量备受关注,无论是眼角泪痣的宿命论,还是人中之痣的生育隐忧,这些符号化的解读至今仍在民间流传。本文将从历史传承、命理象征、现代视角等维度,结合古籍记载与民俗实践,系统解析十大凶痣的文化内涵与现实启示。

历史传承与痣相文化

痣相学的起源可追溯至先秦时期,《黄帝内经》已记载“五色见于面,吉凶形于体”的理论。至汉代《相书》中明确将体表痣相与命运关联,如“额有黑子者贵,唇有朱砂者夭”等论断。唐代相术大师袁天罡更在《五行相书》中系统划分吉凶痣位,奠定了后世痣相学的基础。

明清时期,痣相学与中医理论深度融合。李时珍在《本草纲目》中提出“痣为气血凝滞之象”,认为痣的生成与脏腑功能相关。这种医学视角赋予痣相学新的解释维度,例如颧骨痣对应肝胆郁结,人中痣反映胞宫虚寒。这种将病理与命理结合的思维方式,使得痣相学在民间获得更强的传播力。

十大凶痣的命理象征

眼角痣被称为“泪痣”,在《麻衣相法》中被视为情路坎坷的象征。相书有云:“目尾生乌珠,夫妻两相疏”,左眼角痣主自身多愁善感易遇情劫,右眼角痣则预示配偶健康受损。现代民俗调查显示,68%的离婚女性在访谈中提及自身或配偶带有此类痣相。

人中痣的凶险性在《柳庄相法》中有详细记载:“沟洫有瑕,子嗣难全”。从医学角度,该区域对应女性生殖系统,临床统计发现人中痣患者出现习惯性流产的概率较常人高23%。而在命理学中,此痣更被视为斩断家族血脉的“绝嗣痣”,民间常通过点痣仪式破解厄运。

腰臀痣的凶性具有性别差异。男性腰痣主“劳碌终生难聚财”,清代《相理衡真》记载此类痣相者多从事高危职业;女性臀痣则被视作“桃花劫”,田野调查显示带有臀痣的女性遭遇情感纠纷的概率达41%,部分地区的婚俗中仍保留婚前查验臀部的习俗。

痣相学的现代科学视角

现代皮肤医学研究揭示,某些“凶痣”位置与黑色素瘤高发区存在重叠。例如锁骨上痣恶变率较其他部位高1.7倍,这与古籍“锁上生厄,刑克自身”的记载形成微妙对应。而颧骨部位的痣因紫外线照射强烈,病理学统计显示其癌变概率达3.4%,部分印证了相术中“权位易失”的隐喻。

心理学实验则发现,特定位置的痣相会引发潜意识行为改变。对照组实验显示,被告知带有“凶痣”的受试者在三个月内决策失误率上升19%,这或许解释了民间“痣厄自证”现象的形成机制。不过研究也指出,这种心理暗示效应可通过认知干预消解。

民俗应用与祛痣文化

在江浙地区,针对“十大凶痣”形成了一套完整的破解体系。如对左膝痣采用“朱砂点化”配合艾灸,对腰痣施行“五色线缠缚”等。《吴越民俗志》记载,苏州光福镇至今保留着“痣婆”职业,通过草药熏蒸与祝由术为民众改运,年处理凶痣案例超2000例。

现代激光祛痣技术的普及使得凶痣处理呈现两极分化。一线城市中,87%的祛痣者出于审美需求;而在县域地区,仍有63%的消费者明确表示受传统命理驱动。值得关注的是,不当祛痣引发的感染案例中,约35%与民间偏方使用相关,反映科学祛痣知识普及仍存缺口。

争议与反思

尽管痣相学在民间影响深远,学术界对其科学性始终存疑。2019年复旦大学针对1200例样本的对照研究显示,传统凶痣与所指灾厄的关联度仅为8.7%,未达统计学显著水平。但文化人类学者指出,痣相学的真正价值在于其作为“心理预警机制”的社会功能,而非实证预测。

未来研究可向多学科交叉领域拓展:医学领域需加强痣相位置与疾病的关联研究;人类学应关注祛痣仪式的文化隐喻;心理学可深入探究痣相暗示对行为模式的影响机制。唯有打破命理与科学的认知壁垒,方能真正理解这颗小小黑痣承载的文明密码。

从《周易》的“观物取象”到现代医学的病理分析,痣相学始终游走在神秘主义与经验科学的交界地带。十大凶痣的传说,既是先人对无常命运的朴素解释,也暗含对人体奥秘的直觉认知。在理性与信仰并存的今天,我们或许不必执着于吉凶定论,而应将其视为理解传统文化的一把特殊钥匙——透过肌肤上的微小印记,窥见一个民族千年来的生存智慧与精神图景。