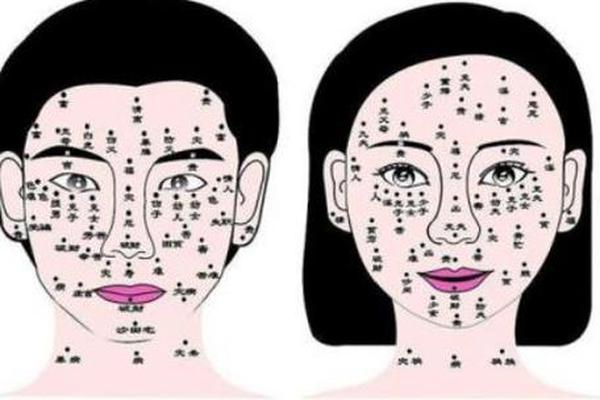

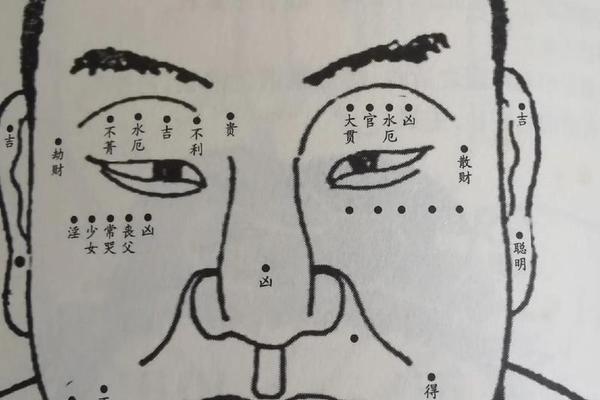

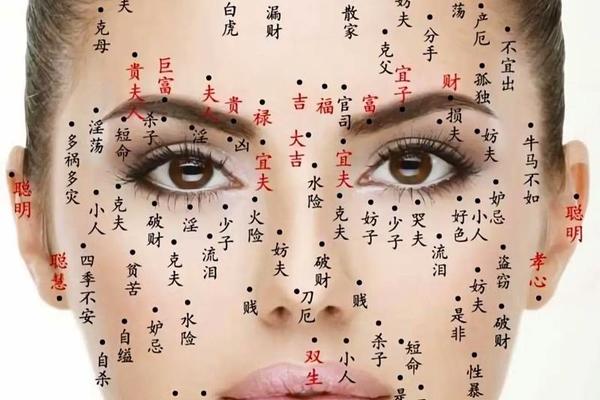

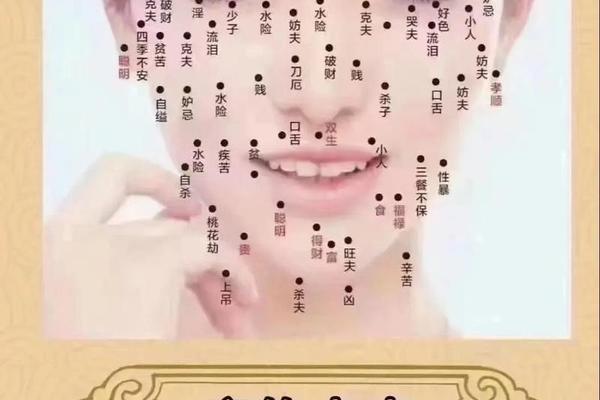

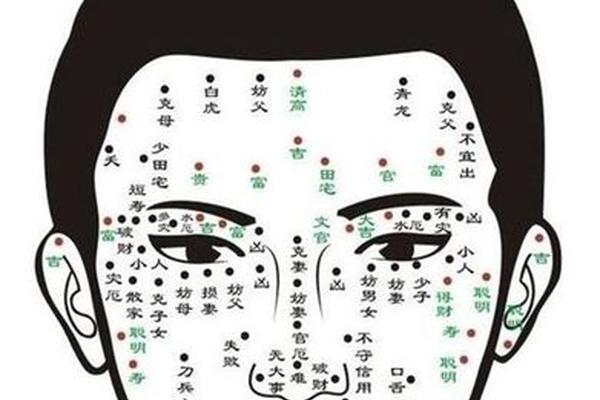

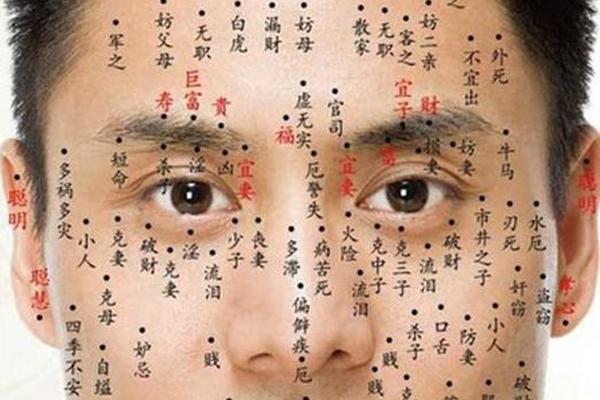

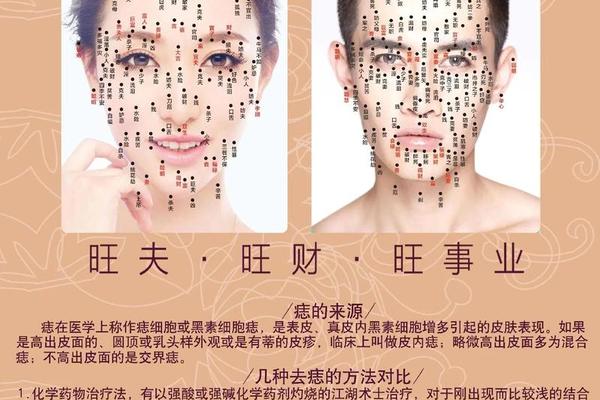

在中国传统文化体系中,痣相学与风水学共同构成了解读个人命运的符号系统。这种学说认为,人体表面的痣是“上天垂相”,其位置、形态与色泽对应着个体的性格、健康与运势。例如,额头中央的痣象征智慧与贵气,而眼尾痣则被解读为“命犯桃花”的情感波动标志。此类理论源自《黄帝内经》等古籍对人体与自然关系的哲学思考,将皮肤局部特征与阴阳五行学说结合,形成了一套复杂的吉凶判断体系。

这种理论构建并非孤立存在,而是与中医经络学说深度交织。传统观点认为,痣所在的穴位对应特定脏腑功能,如鼻头痣关联脾胃,暗示贪图享乐的性格倾向。痣的颜色也被赋予特殊意义:朱红肉痣象征贵人运,而黑色痣需结合位置判断吉凶。尽管这些理论缺乏现代医学支持,但其通过“信息同步”的隐喻逻辑,在民间形成了强大的解释力。

二、现代科学视角下的痣相解构

从生物学角度观察,痣的本质是黑色素细胞聚集的皮肤现象,其形成主要受遗传基因、紫外线照射及激素水平影响。医学研究证实,痣的数量与黑色素瘤风险呈正相关,而非命运预兆。例如,德国学者发现痣的分布与皮肤癌关联性远高于传统命理预测。这种科学认知直接挑战了痣相学的根基,揭示其“命运密码”本质是概率巧合与文化想象的产物。

心理学研究则揭示了痣相学的暗示机制。当个体接受“富贵痣”解读后,可能因自我效能感提升而更积极争取机会,形成“预言自证”效应。反之,被告知“恶痣”者易产生焦虑情绪,甚至因过度关注诱发行为偏差。这种心理动力学效应,恰是传统痣相能延续千年的社会心理基础。

三、风水实践中的去痣争议与实证困境

民间对去痣行为的吉凶争论,折射出传统信仰与现代理性的碰撞。部分风水师主张去除“恶痣”可改善运势,如唇周痣象征口舌是非,去除后能减少人际冲突。实践中确有案例显示,去痣后个体因容貌焦虑缓解而提升自信,间接影响社交表现。但这种改变更多归因于心理调适,而非风水能量的直接作用。

反对者指出人为干预可能破坏“先天命格”。相学典籍强调“身体发肤受之父母”,认为痣是命运轨迹的具象化标记,强行去除会扰乱既定因果。这种观念在整容手术盛行的当下遭遇挑战:德国医生为妻子实施八次整形后,其社会境遇改变更多源于外貌优势,而非痣相调整。这种矛盾揭示出,风水痣相的功效判定始终缺乏可重复验证的客观标准。

四、文化符号的现代转型与理性认知

作为非物质文化遗产,痣相学在当代呈现出双重面向。一方面,商业机构将其包装为“改运整形”的消费项目,通过夸大耳前痣的财富寓意、渲染眉间痣的智慧象征刺激市场需求。学者呼吁将其视为文化心理研究样本,而非实用预测工具。例如,对“八大富贵痣”的统计分析发现,成功者中符合传统痣相者不足20%,且多集中于社会经济地位较高群体,暗示所谓“吉痣”实为阶层优势的误读。

未来研究需突破二元对立思维。医学界可探索痣相文化与皮肤病防治的结合,如通过民俗认知提升公众对黑色素瘤的警觉;文化学者则应系统梳理痣相学的符号隐喻,揭示其反映的社会价值变迁。对于个体选择,专家建议:在排除健康风险的前提下,是否去痣应基于审美偏好,而非对虚幻命运的盲目追随。

风水痣相作为传统文化基因的载体,其价值不在于占卜功能,而在于为理解中国人的思维方式提供了独特切口。从《麻衣相法》的经络对应,到当代整容手术的心理学阐释,这种学说始终在神秘主义与经验认知之间摇摆。在科学理性主导的今天,我们既需承认其文化认同的心理抚慰作用,也应警惕商业包装下的认知陷阱。或许正如相学研究者所言:“养护面相的本质,是培养健康的生活方式与积极的心理状态”——这才是跨越古今的终极改运智慧。