在当代社会,关于身体痣相与命运关联的讨论从未停歇。有人将痣视为命运的密码,认为其位置、颜色和形状暗藏着性格与人生轨迹的线索;也有人嗤之以鼻,称其为缺乏科学依据的迷信。这种争议在女性群体中尤为突出——从社交媒体上的“痣相改运”分享,到美容机构推出的“痣相咨询”服务,传统相术与现代生活的碰撞不断引发新的思考。当科学与玄学在皮肤表面的微小色素沉淀上交锋,我们究竟该如何理性看待这一跨越千年的文化现象?

一、历史渊源与迷信根源

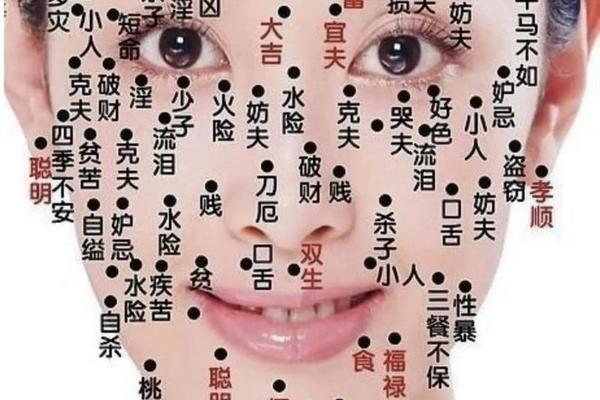

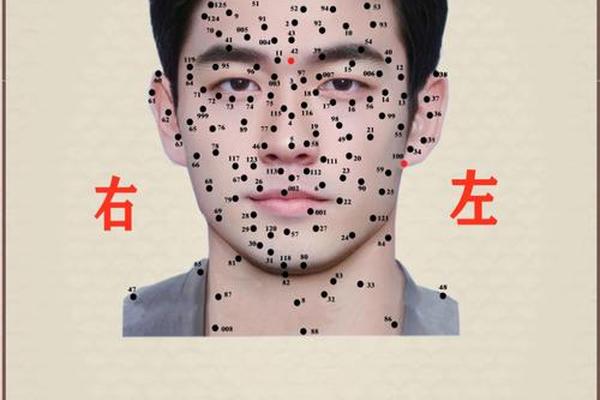

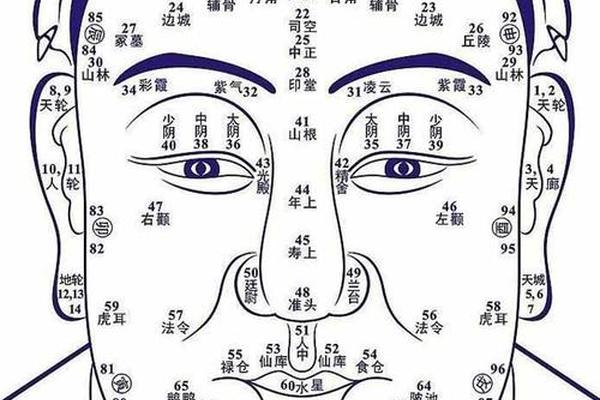

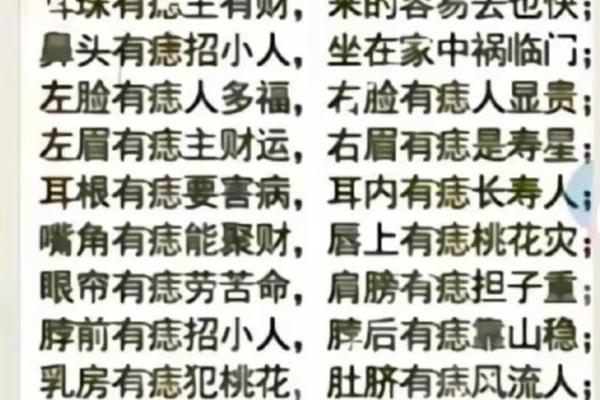

痣相学的历史可以追溯至《黄帝内经》的面相学篇章,古代医家将人体视为“小宇宙”,认为皮肤上的痣是内在能量与外界环境交互的印记。额头痣象征智慧、唇角痣预示口才等说法,本质上源于古代天人感应思想,试图通过可见的身体特征解读不可见的命运轨迹。这种认知模式在缺乏现代医学知识的背景下,形成了以经验观察为核心的民间知识体系。

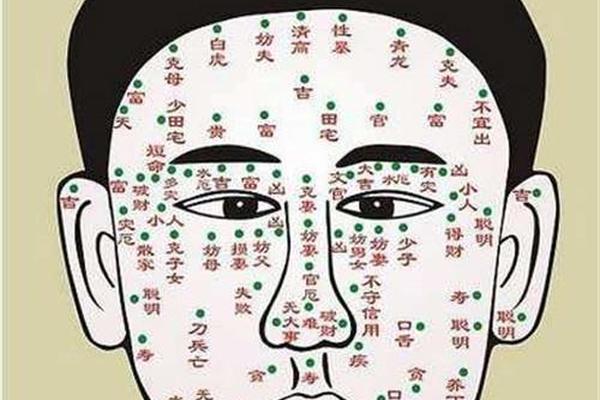

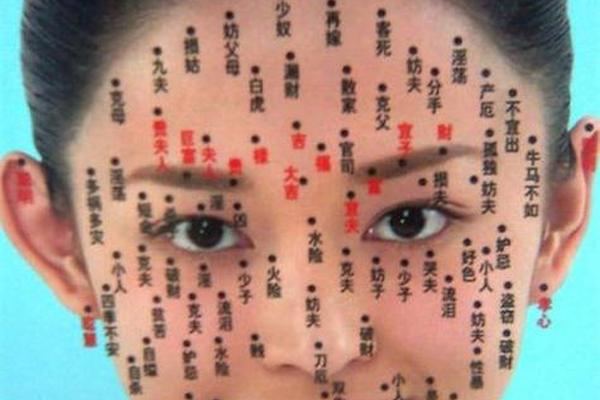

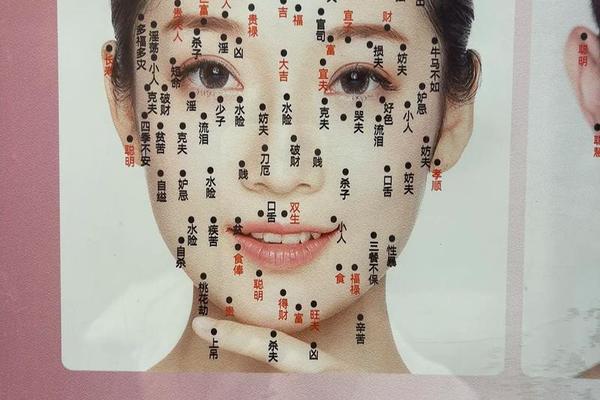

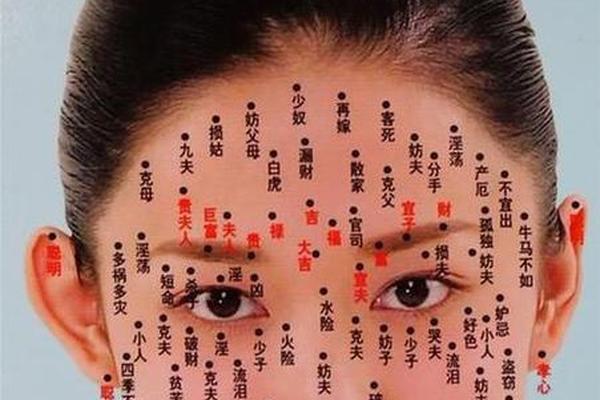

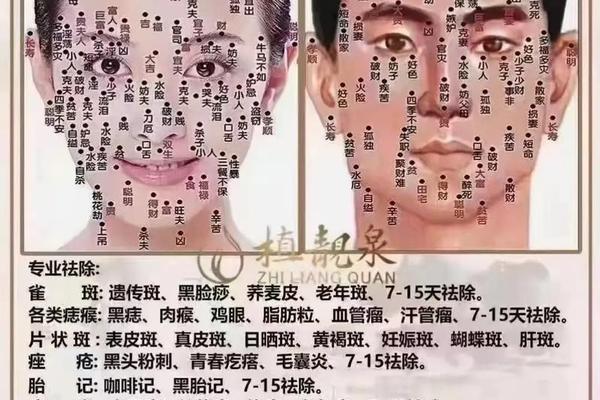

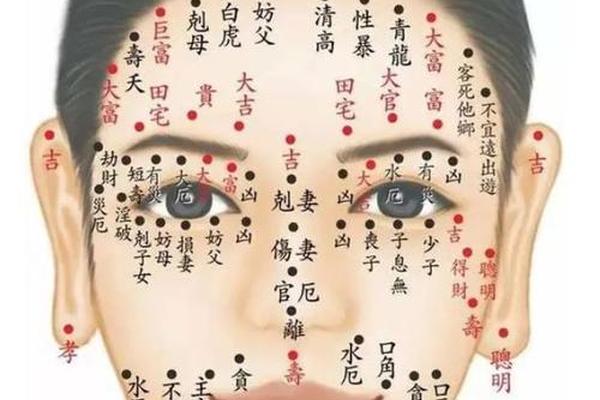

随着阴阳五行学说的渗透,痣相学发展出复杂的符号系统。例如《麻衣相法》中将面部划分为十二宫,每个区域的痣对应不同人生领域,这种将人体空间符号化的做法,与古代星象学、风水学共享着相似的逻辑框架。但这种关联性更多体现的是古人对世界规律的朴素认知,而非现代意义上的科学验证。术数研究者郦全民指出,这类传统认知具有“实用而非求真”的特征,其核心功能在于提供心理慰藉而非客观规律。

二、医学视角下的客观解读

现代皮肤科学揭示,痣的本质是黑色素细胞的良性聚集,其形成受遗传、紫外线照射和激素水平等多重因素影响。临床数据显示,亚洲人平均拥有15-40颗痣,这种普遍存在的生理现象与个体命运并无统计学相关性。医学界更关注的是痣的病理变化:边缘不规则、颜色不均或直径超过6毫米的痣可能发展成黑色素瘤,这种科学观察与“富贵痣”“克夫痣”等民间说法存在本质区别。

基因学研究进一步瓦解了痣相学的理论基础。2023年《自然·遗传学》刊文指出,人体痣的数量和分布主要与MC1R基因变异相关,该基因同时影响皮肤对紫外线的敏感度。这意味着所谓“旺夫痣”更可能是防晒不足导致的色素沉淀,而非命运馈赠的标记。皮肤科专家强调,将随机发生的生理特征与人生际遇强行关联,可能延误对皮肤癌变的早期诊断。

三、心理暗示的双重影响

心理学中的巴纳姆效应为痣相学的持续流行提供了合理解释。当女性被告知“眉间痣象征桃花运”时,往往会选择性关注符合该特征的社交经历,形成自我验证的心理机制。这种认知偏差在社交媒体时代被放大,美妆博主对“招财痣”“事业痣”的解读,实质上是通过标签化建立的心理锚定点,影响着个体对自身能力的认知边界。

但心理暗示也可能产生积极效果。有研究显示,相信“手背痣代表执行力”的实验组在职场任务中表现出更强的目标坚持性,这种“标签激励效应”类似于心理学中的罗森塔尔效应。需要注意的是,这种效应建立在对符号意义的主动接纳基础上,当个体将痣相解读视为绝对命运时,反而可能陷入消极的自我设限。

四、现代社会的多元态度

在传统文化复兴的背景下,痣相学呈现出新的存在形态。某电商平台数据显示,2024年“痣相分析”类服务购买者中,25-35岁女性占比达67%,多数消费者将其视作“文化体验”而非命运指南。这种去神秘化的接受方式,反映出当代青年对传统符号的创造性转化——她们既享受相术解读的趣味性,又保持科学认知的清醒。

但商业化的过度包装正在制造新的认知风险。部分机构将激光点痣与“改运套餐”捆绑销售,鼓吹“祛凶痣招财运”,这种利用信息不对称牟利的行为,本质上是对消费者认知弱点的剥削。市场监管部门2024年的专项整治行动中,就查处了多起以相术为幌子的医疗欺诈案件,凸显出科学与迷信博弈的当代形态。

五、理性认知与科学建议

建立科学认知框架需要多维度的努力。教育层面,中小学教材已纳入批判性思维训练,教导学生区分经验观察与科学验证的区别。医疗领域,三甲医院开设的皮肤健康讲座,着重解析痣的医学本质,消解“凶吉痣”等错误认知。这些举措正在重塑公众对传统相术的认知方式。

对个体而言,理性态度体现在三个层面:其一,承认痣相学作为文化遗产的历史价值;其二,明确其非科学性的本质;其三,关注痣的医学意义而非神秘寓意。建议女性定期使用ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)进行皮肤自检,这远比揣测痣的象征意义更具现实价值。当发现异常变化时,及时就医而非求助于相术师,才是对自身真正的负责。

站在科学与人文的交叉点,痣相学的当代价值或许不在于预测命运,而在于揭示人类认知演进的轨迹。未来研究可深入探讨传统文化符号的心理调节机制,或通过大数据分析验证特定痣相与性格特征的统计学关联——这需要建立在严谨的科学研究方法之上。正如量子物理学家玻尔所言:“科学的任务不仅要扩大已知领域,更要划定无知的边界。”在痣与命运的千年对话中,我们正需要这种清醒的认知勇气。