眉头上方凸起的痣在医学领域被称为皮内痣或混合痣,其形成与黑色素细胞局部聚集有关。浙江大学医学院的研究显示,身体摩擦频繁部位的痣存在更高癌变风险,如足底、腰部等。虽然眉头区域并非传统高危部位,但若痣体凸起且位于眼镜架、发饰或衣物频繁摩擦区域,仍需警惕。根据304医院肿瘤科观察,不当处理(如激光点痣)可能引发细胞异变,其恶性黑色素瘤五年生存率不足30%。

日本AKAI美容诊所的临床数据显示,直径超过5mm的凸起痣采用激光治疗复发率达18%,而完整手术切除可将癌变风险降低至0.3%。医学界普遍建议,若出现ABCDE特征(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径>6mm、隆起变化),或伴随瘙痒、渗液等异常,应立即进行病理检测。特别是生长速度异常的情况,如网页44案例中提及的4岁女童脚后跟痣体,两个月内增大至4mm即被建议切除。

传统相学中的双重解读

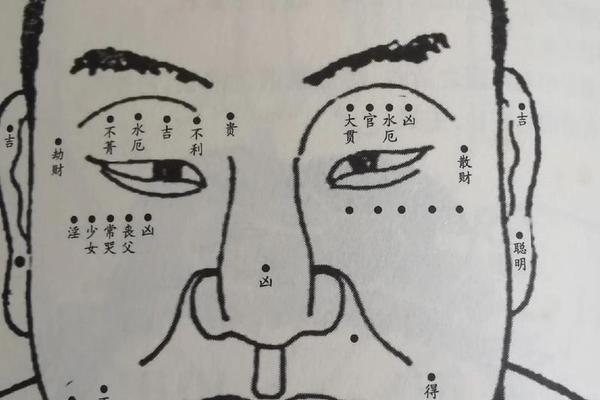

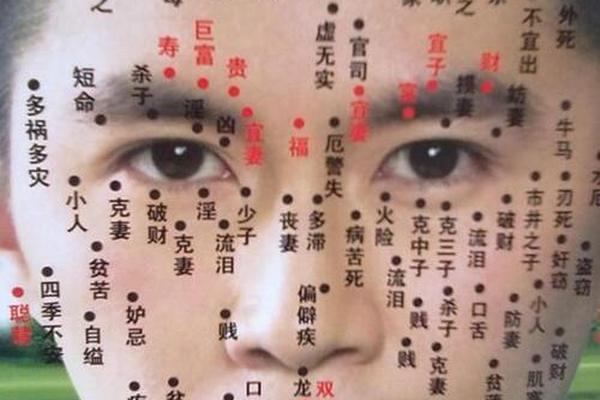

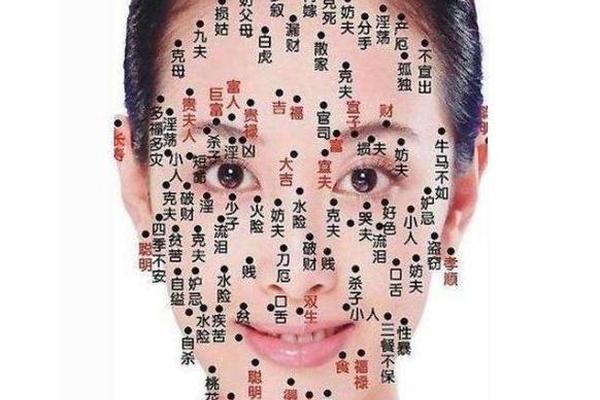

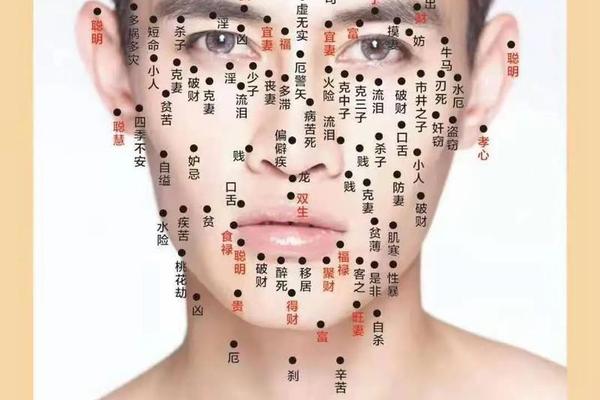

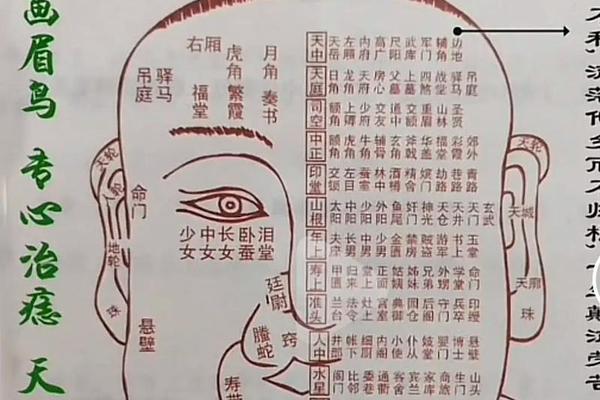

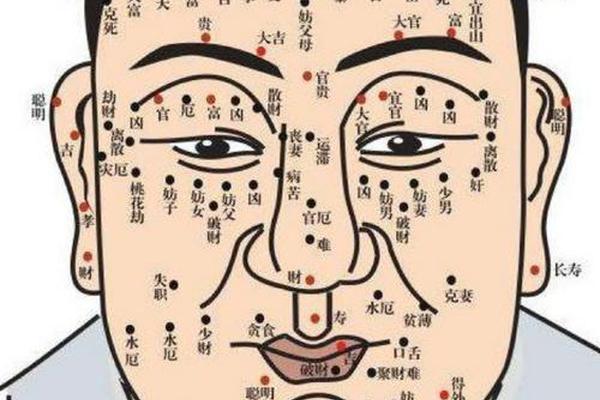

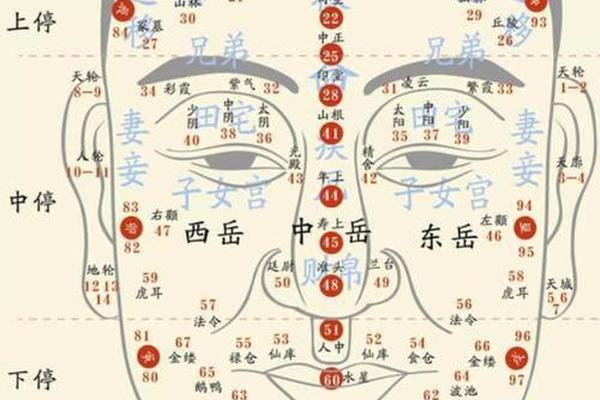

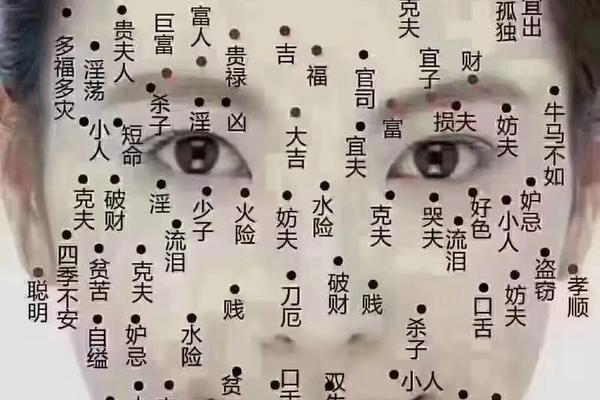

在传统面相学体系中,眉上痣被赋予复杂象征意义。百度知道用户整理的相术资料显示,左眉上方痣被视作"旺夫痣",象征情感丰沛与家宅和睦。但相学大师近年修正观点指出,真正吉痣需满足"藏而润泽"原则——即完全隐于眉中且色泽均匀。若凸起明显或位置偏移,则可能转化为"愁眉痣",暗示人际关系紧张与情绪困扰。

值得注意的是,现代相学研究开始融入医学认知。某整形机构2024年案例库显示,在处理的287例眉上凸起痣中,83%存在毛发异常生长,这与古籍记载的"草里藏珠"吉相形成矛盾。相学专家建议,凸起超过1mm或伴随毛细血管扩张的"活痣",即使位置吉祥也应考虑去除,这与皮肤科医生的观察不谋而合。

美学考量与心理影响

从面部美学角度分析,眉上凸起痣对容貌的影响存在显著个体差异。东京美容研究所2023年调研显示,直径3mm以下的圆润凸起痣可增加面容记忆度,被37%受访者认为是独特魅力点。但当痣体超过5mm或形状不规则时,率骤增至82%。特别是位于眉峰转折处的凸起痣,可能破坏面部黄金比例,导致视觉重心失衡。

心理学研究揭示了更深层影响:持续暴露在他人注视下的面部瑕疵可能引发"容貌焦虑循环"。首尔大学行为实验室发现,眉上明显凸起痣携带者中,46%存在下意识遮挡动作,23%产生社交回避倾向。这种心理压力可能加剧痣体变化,形成医学-心理双向作用的恶性循环。

科学处理方案解析

现代医疗提供多元化解决方案。对于低风险痣体,日本诊所采用的二氧化碳激光可实现精确汽化,术后恢复期仅需5-7天,特别适合直径<4mm的浅层痣。而深层或疑似病变的凸起痣,显微外科切除术配合病理检测仍是金标准。邵逸夫医院案例显示,完整切除的134例眉部痣体中,术后5年随访未发现复发。

值得警惕的是美容市场的乱象。某三甲医院接诊数据显示,28%的眉上痣恶变案例源于非正规机构的药水点痣。这些腐蚀性处理可能刺激黑色素细胞异常增生,将原本良性的凸起痣转化为"定时"。专业医师建议,处理前必须进行皮肤镜和超声检测,对血流信号丰富的凸起痣采取更谨慎方案。

决策维度的综合平衡

在是否去除的决策过程中,需要建立多维评估体系。医学指标应优先考虑:根据ABCDE原则定期自检,关注生长速度与形态变化。美学价值可参考"三维面部扫描分析",借助AI预测去痣后的容貌改善度。传统相学解读宜作为文化参考而非决定因素,某些机构开发的"数字面相模拟系统",能同时呈现去痣前后的运势解读,为决策提供有趣参照。

未来研究应着重建立跨学科评估模型。如开发整合医学风险指数、美学评分、心理影响系数的决策算法,或开展大样本追踪研究,明确不同处理方式对生活质量的长远影响。对于相学预言的科学性验证,也需要设计严谨的双盲实验,用实证数据解构千年文化谜题。

眉上凸起痣的去留决策,本质是理性认知与感性认知的博弈。在医学风险可控的前提下,尊重个体对美的追求与文化信仰,选择专业合规的处理方式,方能在健康保障与生活质量间取得最佳平衡。正如邵逸夫医院专家所言:"每颗痣都是独特的生命印记,科学管理胜过盲目祛除"。