在中国传统文化中,痣相常被视为解读个体命运与性格的线索。尤其在儿童群体中,痣的位置、颜色和形态常被赋予特殊的象征意义,既有对健康状态的隐喻,也有对成长轨迹的期许。随着现代医学的发展,痣的医学属性逐渐被重视,其潜在的病理风险亦不容忽视。本文将从文化解读、健康关联及科学态度三个维度,系统梳理儿童痣相的多重内涵,并结合传统观点与医学证据,为家长提供理性认知框架。

一、传统痣相的文化隐喻

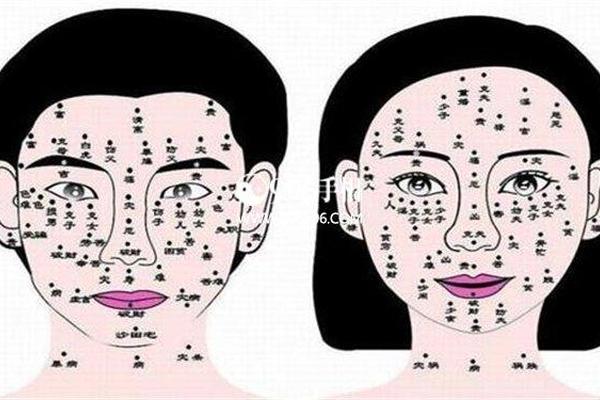

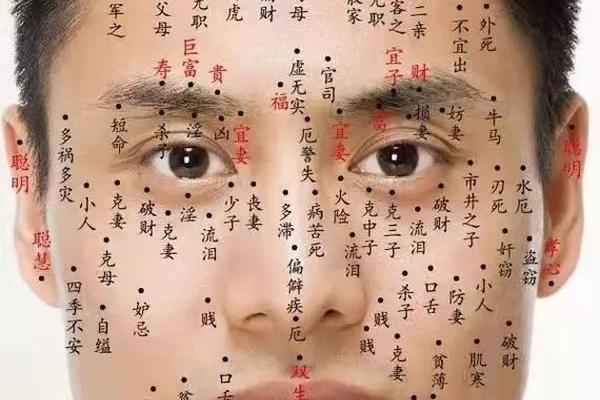

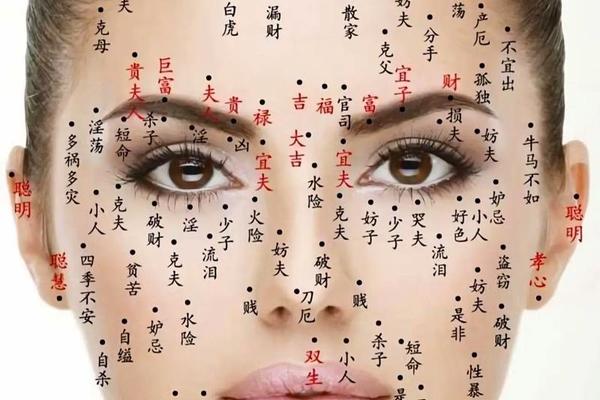

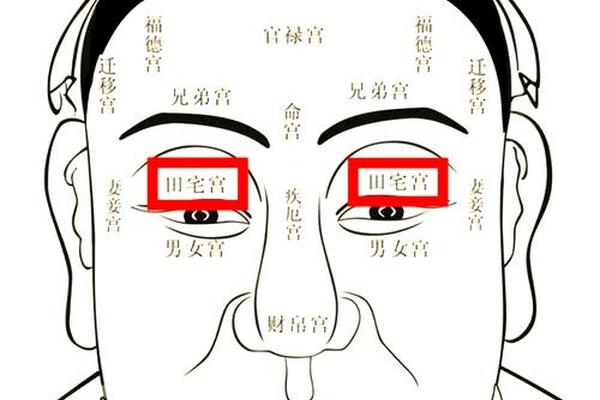

传统痣相学认为,儿童面部与身体的痣分布暗生密码。例如,额头中央的痣常被视为智慧的象征,暗示孩子思维敏捷、学业有成。这类观点源于古代面相学中“天庭饱满为贵”的逻辑,将额头与智力发展相关联。而鼻梁处的痣则被解读为“贵人痣”,预示未来易得他人相助,这一说法可能源于鼻部在五官中的核心地位,隐喻社交与人际关系的通达。

身体部位的痣同样被赋予特殊寓意。耳垂痣被称为“福痣”,传统认为其主掌福泽绵长;手臂痣则象征健康长寿,可能与肢体活动能力对生存质量的影响有关。值得注意的是,这些解释往往与人体功能部位的特点相结合,例如嘴唇痣被关联为“食痣”,强调消化系统的强健。此类文化符号虽缺乏科学验证,却反映了古人对生命体征的朴素观察与经验总结。

二、痣相与健康的潜在关联

现代医学研究表明,某些痣的特征可能成为病理信号。先天性巨痣(直径超过20厘米)的恶变风险达2%-5%,且摩擦频繁区域(如手掌、足底)的痣因细胞活跃度更高,更需警惕黑色素瘤风险。临床上的“ABCDE法则”为此提供判断依据:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展变化(Evolution)均为恶性征兆。

血管性痣则呈现另一类健康警示。草莓状血管瘤在婴幼儿中常见,70%-90%病例可自然消退,但生长于眼睑或呼吸道的病灶可能压迫器官,需早期干预。而鲜红斑痣若伴随肢体肥大,可能提示KT综合征等先天性疾病,此类跨学科关联要求医学观察突破单一皮肤科范畴。这些发现凸显痣相诊断需结合形态学与全身系统评估。

三、理性认知的现代重构

家长对儿童痣相的认知需平衡传统与现代视角。文化层面,痣相的吉凶象征可作为亲子互动的趣味话题,例如通过“事业痣”“福痣”等概念传递积极期待,但应避免形成命运决定论的认知偏差。实践中,超过83%的色素痣无需治疗,但直径快速增大、颜色突变或伴随出血的病灶必须及时就医,此类医学共识应成为养护常识。

从预防医学角度,日常护理策略包括避免紫外线直射、减少衣物摩擦、定期皮肤镜检等。对于已确诊的高危痣,激光治疗对浅表病灶有效率超90%,而手术切除对深层或恶性倾向痣更具根治性。值得注意的是,约15%的黑色素瘤源于既往良性痣恶变,因此动态监测比盲目祛痣更具医学价值。

儿童痣相的文化解读与医学诊断构成双重认知体系。传统痣相学承载着群体经验与文化心理,而现代医学则从细胞变异、基因表达等层面揭示其生物学本质。未来研究可进一步探索痣相特征与遗传标记的关联,或开发AI图像识别技术辅助早期筛查。对于家长而言,建立“观察-记录-咨询”的科学流程,既能尊重文化传统,又可规避健康风险,这正是当代育儿智慧在微观体征管理中的生动体现。