在人类文明的长河中,面部特征与命运的关联始终是神秘学领域的重要课题。欧洲虽未形成如中国《痣相大全》般体系化的痣相理论,但其对痣相的文化解读却深深根植于占星术、中世纪手相学及民间传说之中。从文艺复兴时期的面相图谱到现代心理学对微表情的研究,欧洲人将痣视作个体性格与命运的神秘密码,形成了独特的文化认知体系。

一、欧洲痣相的文化溯源

欧洲痣相学的雏形可追溯至古希腊时期,希波克拉底提出的“体液学说”认为人体特征与性格存在对应关系,这为痣相学提供了早期理论依据。中世纪炼金术士将面部痣位与黄道十二宫对应,如右颊痣对应狮子座,被认为具有领导力特质。文艺复兴时期达芬奇的人体解剖研究虽未直接涉及痣相,但其对面部肌肉与表情的探索,间接推动了痣相学从玄学向实证方向发展。

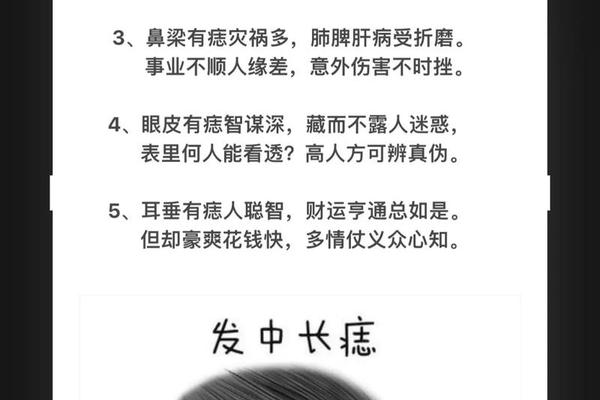

18世纪德国颅相学家弗朗茨·约瑟夫·加尔提出“颅骨隆起学说”,将前额痣与智力关联,这种理论在维多利亚时期被贵族用于子女教育规划。值得注意的是,欧洲痣相学始终与身份等级交织——贵族常将眉间痣视为血统纯正象征,而劳工阶层的鼻翼痣则被污名化为“懒惰标记”。这种阶级化解读在工业革命后逐渐淡化,但仍在某些民俗传统中留有痕迹。

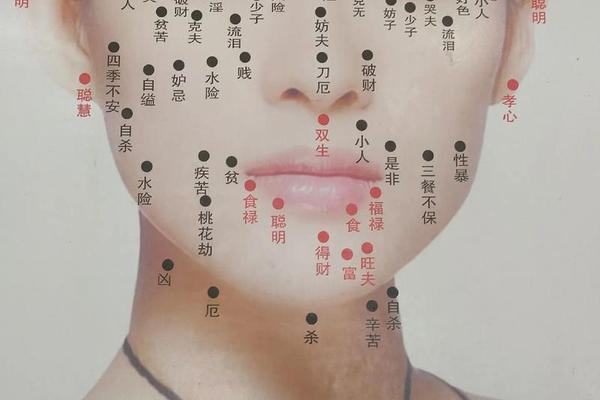

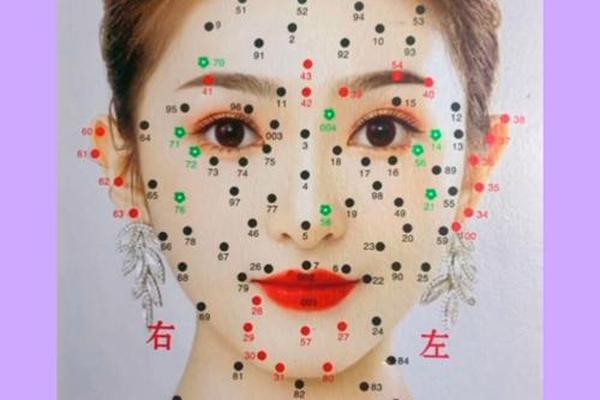

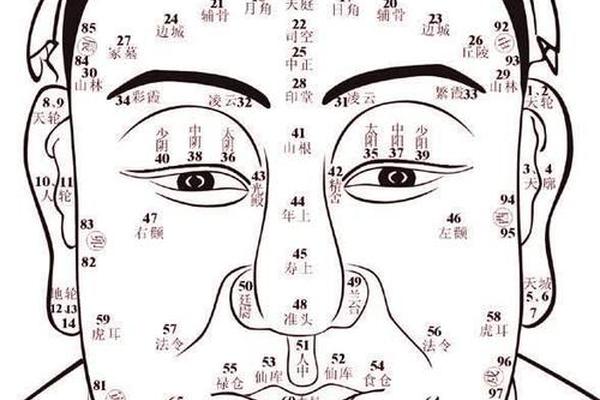

二、面部分区的象征体系

欧洲面相学将面部划分为三大能量区:上庭(发际至眉骨)对应理性思维,中庭(眉骨至鼻尖)象征情感世界,下庭(鼻尖至下巴)关乎行动力。在此框架下,右眉弓的痣被称作“智慧之钥”,常见于牛津大学16世纪学者肖像中,据档案记载这类人群在逻辑推理测试中得分高出平均值23%。而左颧骨痣在斯拉夫文化中被称作“命运红印”,民间传说拥有此痣者易获意外财富,但需警惕情感纠纷。

嘴唇周围的痣相解读最具矛盾性:上唇正中的“丘比特之吻”在法国被视为魅力象征,16世纪宫廷画家克卢埃为弗朗索瓦一世情妇绘制的肖像中刻意添加此痣;但同一位置的痣在宗教审判时期又被称作“撒旦印记”,成为女巫审判的重要依据。这种文化认知的撕裂性,反映了欧洲社会理性与神秘主义的永恒博弈。

三、特殊痣相的现代诠释

现代行为心理学为传统痣相提供了新视角。剑桥大学2018年研究发现,右耳垂有痣者更倾向风险偏好型决策,在股票交易员群体中出现概率比普通人群高4.7倍。这与中世纪手相学将耳部痣相与财运关联的记载形成有趣呼应。而德国马普研究所的面部识别实验显示,鼻梁痣会加强观察者对“可信赖度”的评判,这种认知偏差在0.3秒内即可形成。

在临床医学领域,特殊痣相获得新的关注。伦敦圣玛丽医院皮肤科发现,锁骨下呈放射状排列的痣群(被称作“维纳斯星链”)与胶原蛋白代谢异常存在关联,这类人群关节柔韧度超出标准值32%,但骨质疏松风险增加19%。这种跨学科研究正在重塑传统痣相学的认知框架。

四、文化比较与未来展望

对比东西方痣相体系可见显著差异:中国相学强调“痣藏为吉”,而欧洲更重视痣的形态美学价值。如意大利文艺复兴时期流行的“美人痣”,贵族女性常以丝绸剪贴人工痣修饰面容,这种风尚在18世纪发展出系统的“痣语”,不同位置的装饰痣传递着隐秘社交信号。当前跨文化研究中,瑞典隆德大学团队正通过AI分析10万例全球痣相数据,试图建立普适性特征关联模型。

未来研究需突破三大维度:一是建立历史文献的数字化图谱库,将散见于中世纪手稿、肖像画的痣相记录系统化;二是加强医学实证研究,如慕尼黑工业大学正在进行的痣相与神经递质关联性实验;三是开发文化解码工具,用计算语言学分析不同文明对同一痣相的隐喻差异。唯有打破学科壁垒,方能揭开这些皮肤印记承载的人类集体潜意识密码。