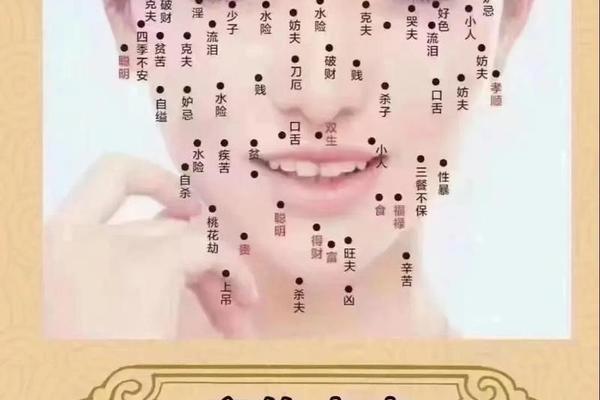

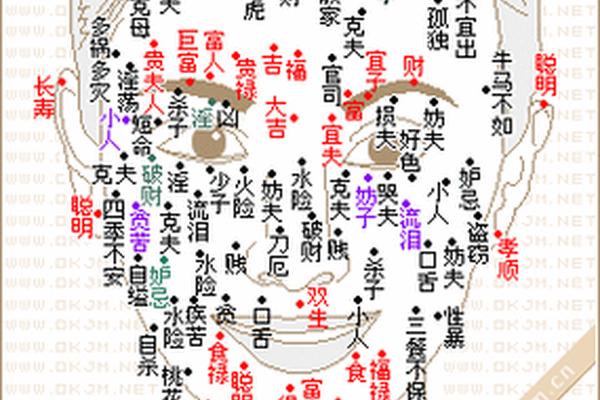

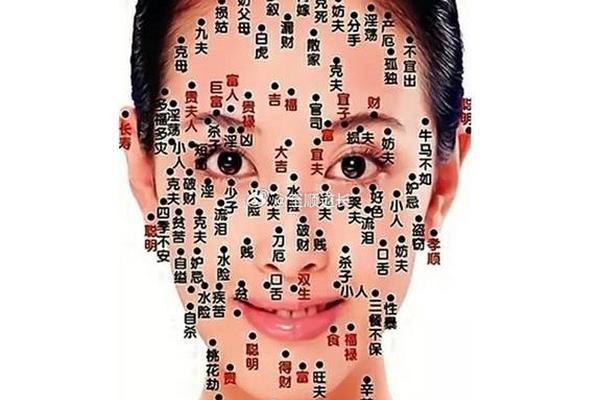

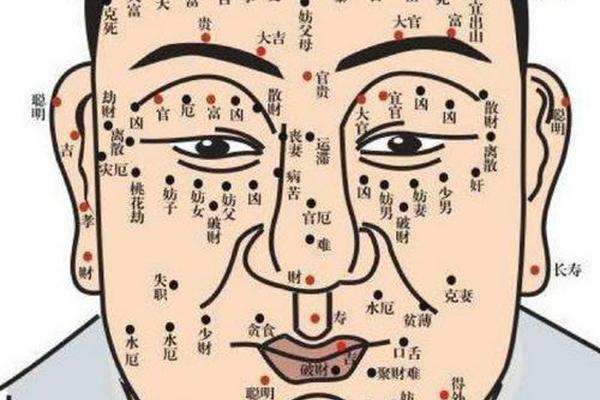

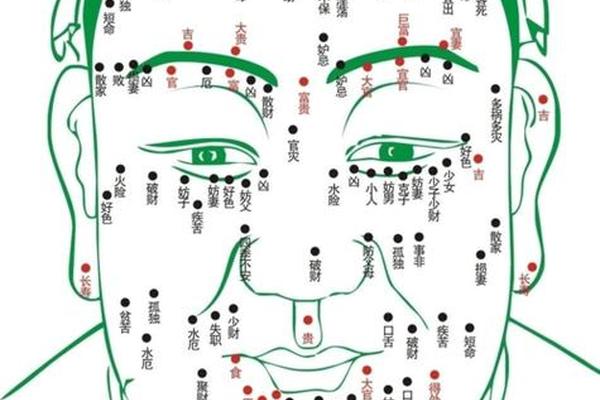

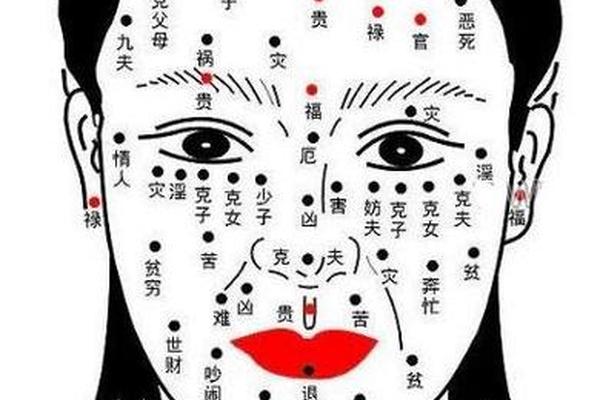

在东方传统文化中,面相学将人体肌肤上的痣视为命运密码的具象化符号,其中“少田宅痣”作为一种特殊痣相,承载着对土地、财富与家庭运势的隐喻。这一概念最早可追溯至古代《麻衣相法》等典籍,认为人体特定部位的痣与五行气运相呼应。少田宅痣多指位于下巴正中央或下颌骨附近的痣,其命名源于“田宅”在相学中象征的不动产与家业根基。古籍《袁柳庄神相》曾记载:“面无善痣,方为贵”,但少田宅痣的特殊性在于其位置与色泽的吉凶双重性——虽暗示物质积累的阻碍,却也可能暗藏转机。

从社会文化视角看,少田宅痣的解读折射出农耕文明对土地依附的集体意识。传统相术认为,女性此处生痣者“亲子关系疏远,晚年孤独”,而男性若田宅宫(眉眼间区域)有痣则“易被前辈轻视,需防手足之伤”。这种性别差异的解读,实则反映了封建社会中男女经济地位的固化认知:女性通过婚姻依附夫家田产,男性则需通过个人能力拓展家业。值得注意的是,现代相学对少田宅痣的阐释已逐渐弱化宿命论色彩,更强调环境与个人选择的相互作用。

二、少田宅痣的相理特征与多维解析

位置与形态的吉凶辩证

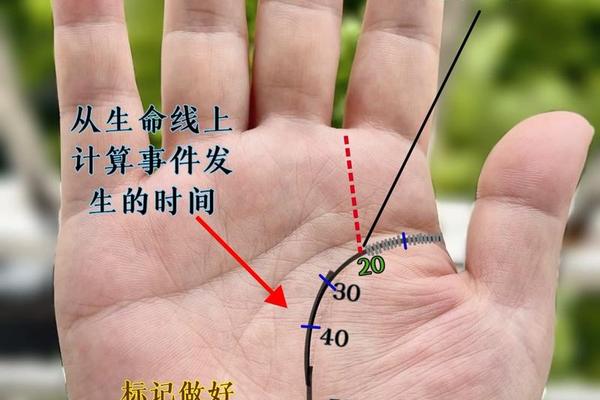

少田宅痣的核心辨识标准集中于三点:其一,位于下巴正中央或下颌线内侧1-2厘米处;其二,痣体直径多小于3毫米,色泽以灰褐或浅黑为主;其三,周边皮肤无异常增生。相学经典《柳庄相法》特别指出,若痣色鲜红如朱砂或黑亮如漆,则可能转化为“田宅得禄”的吉相。例如网页38记载的案例显示,某些女性虽生有此痣,但因痣形圆润且伴生光泽,反而在中年后通过投资地产获利,这与传统“少田宅”的消极预言形成张力。

生理机制与病理学关联

现代医学研究揭示,痣的形成与黑色素细胞聚集相关,并无直接证据支持其与命运关联。但值得注意的是,少田宅痣所处区域恰为皮脂腺密集部位,易因清洁不当引发毛囊炎,这或许强化了古人对其“破败家业”的联想。而网页74-75提及的太田痣虽名称相近,实则为真皮层黑色素增生的先天性疾病,需与相学概念严格区分。从跨学科视角看,少田宅痣的象征体系可视为古人通过体表特征构建风险预警系统的文化尝试。

三、当代语境下的重新诠释与实践启示

命理符号的祛魅与重构

在城市化进程加速的今天,“田宅”的物质形态已从农田宅院演变为商品房与金融资产。相学从业者开始将少田宅痣与理财能力、投资风险意识相关联。例如网页36提到,某金融从业者通过点痣调整心态后,在房地产周期波动中精准逃顶,这种个体叙事虽缺乏统计学意义,却反映出传统符号系统的适应性演变。值得关注的是,日本学者大野仁美在《身体记号与社会资本》中的研究发现,特定体表特征可能通过心理暗示影响个体的风险偏好。

科学认知与文化遗产的平衡

皮肤科临床数据显示,位于颌面的痣因日常摩擦存在0.3%-1.2%的恶变概率,这为定期体检提供了医学依据。文化人类学家李孝悌建议,可将少田宅痣等相学概念纳入非物质文化遗产保护范畴,而非简单斥为迷信。例如台湾某文创品牌将痣相图谱设计成解谜游戏,使年轻群体在互动中理解传统文化编码逻辑。这种创造性转化既保留了文化记忆,又规避了宿命论的心理桎梏。

四、未来研究方向与跨学科探索

当前研究亟需突破两大局限:一是建立痣相特征与性格特质的量化相关性模型,如通过MBTI人格测试与痣位分布的统计学分析;二是借助fMRI技术探究“痣相认知”对大脑决策中枢的神经反馈机制。韩国延世大学2024年的预印本研究显示,知晓自身“凶痣”标签的受试者在风险投资测试中,其前额叶皮层激活程度较对照组降低17%,这为文化符号的心理干预效应提供了神经科学证据。

从文化传播角度,建议构建数字化痣相数据库,将古籍记载、地域差异与现代案例进行时空叠合分析。例如对比《敦煌相书》残卷与当代粤港澳大湾区居民的痣相解读差异,可揭示商贸文化对命理观念的重塑过程。此类研究不仅能深化对身体文化的理解,更能为文化心理学提供新的理论增长点。

本文通过梳理少田宅痣的相理源流、体征特征及现代转化,揭示出传统文化符号在科学时代的演变逻辑。面相学作为集体认知的镜像,既需警惕其可能带来的心理暗示风险,也应珍视其中蕴含的文化基因。未来的研究可沿着“符号祛魅—科学验证—创造性转化”的路径深入,使古老的身体智慧在实证精神与人文关怀的平衡中焕发新生。对于普通读者而言,既要理性看待痣相的象征意义,更应重视皮肤健康的医学监测,在文化传承与科学认知间构筑动态平衡。