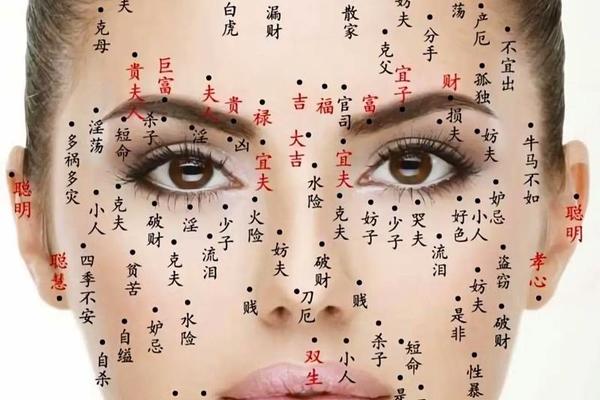

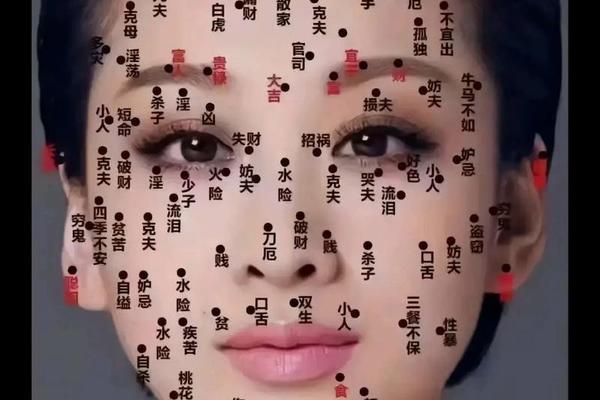

在中国传统面相学中,脸上的痣不仅是皮肤的印记,更被视为命运与性格的密码。古人通过观察痣的位置、形态与色泽,总结出吉凶祸福的规律,甚至将其与健康、财富、情感等人生轨迹相联结。随着现代医学的发展,痣的医学意义逐渐被重视,但其文化象征仍根植于民间认知。本文将从传统学说与科学视角,结合图解解析面部痣相的多重内涵。

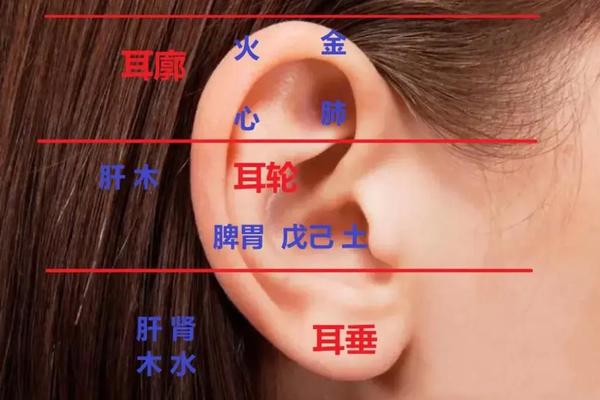

一、痣相学的历史渊源与理论基础

痣相学的核心源于“天人合一”思想,认为人体是宇宙的微观映射,痣的出现是“上天垂相”。古代典籍如《麻衣神相》将痣分为显痣(可见部位)与隐痣(隐蔽部位),前者多主凶,后者多主吉。例如,网页1指出“脸上的痣几乎没有好的”,但若色泽光润如漆、形状饱满,则可能转化为吉兆。这种辩证思维体现了传统相学对痣的复杂解读。

现代研究发现,痣的形成与遗传、紫外线暴露等生理因素相关,但古人已通过经验总结出类似规律。例如,网页10提到“肉痣多主贵人相助”,而现代医学认为痣的良性特征(如规则形状)可能与皮肤细胞稳定性有关。这种跨时空的认知巧合,揭示了传统智慧与科学观察的深层关联。

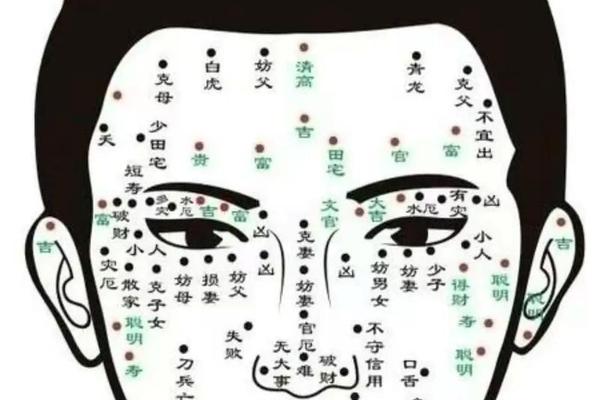

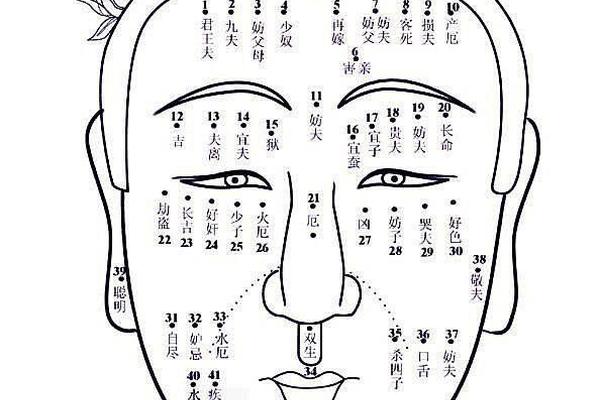

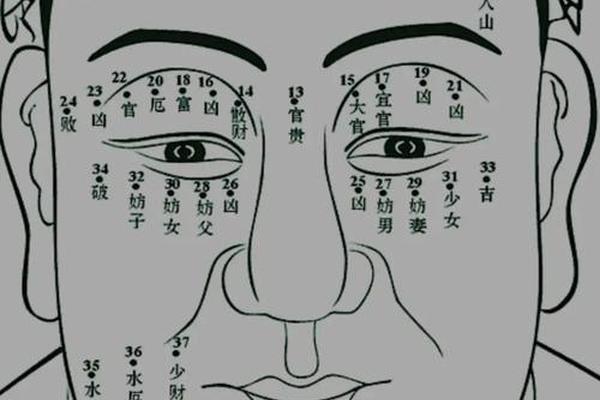

二、面部痣的位置与命运解析

1. 眉眼区域:情感与事业的交织

眼尾至太阳穴的“奸门”若生痣,传统认为易招桃花劫,婚姻多波折(网页1)。例如,眼尾痣者因“性格阔气、魅力强”,易陷入三角关系,但若痣色黑亮,则可借异性助力发展事业。而眉间痣则象征极端运势,成功时需警惕自满,女性更需注意家庭稳定。现代心理学研究发现,眉眼区域的微表情与情绪表达相关,或间接影响人际互动。

2. 口鼻区域:食禄与品格的映射

上唇痣主“重感情、多愁善感”(网页1),下唇痣则与“劳碌命、贪爱美食”相关,这类描述与消化系统健康可能存在潜在联系。例如,网页70指出嘴唇痣需警惕“中毒”风险,而传统相学认为下唇痣者“肠胃易不适”(网页10),两者均指向身体代谢问题。鼻翼痣在相学中象征“财运不佳”,医学上则与呼吸道敏感相关,体现生理与命理的双重警示。

三、痣的形态与吉凶判断依据

1. 色泽与形状的吉凶密码

传统相学将痣色分为“黑如漆、赤如泉、白如玉”三类吉相,晦暗浑浊则为凶(网页1)。例如,网页11提到“大吉痣”需满足“大而黑”的特征,而“茶色痣”主口舌是非。现代皮肤镜技术通过分析色素分布与血管形态,可辅助判断痣的良恶性。例如,恶性痣常表现为边缘模糊、颜色不均(ABCDE法则),与传统“凶痣”描述存在部分重叠。

2. 动态变化与运势关联

痣的突然增大或变色在相学中被视为“命运转折”征兆。网页1提到“眉间痣可能经历大成功与大失败”,而医学认为这类变化或是黑色素瘤的早期信号。例如,网页44指出“隐痣恶变风险较高”,与传统“隐处多吉”的论断形成矛盾,提示需结合动态观察与专业诊断。

四、科学与传统的辩证思考

现代医学强调痣的生物学属性,但民间仍保留其文化象征意义。例如,网页70数据显示,春节前除痣需求激增,多数人出于“改运”动机,而医生更关注健康风险。这种矛盾折射出社会对“身体符号”的双重认知:既是命运载体,亦是健康指标。

未来研究可进一步探索痣相学的心理学机制。例如,“颧骨痣主事业成功”可能与自信表达相关(网页1),而自信者更易获得社会资源。跨文化比较(如西方占星术与东方相学)或能揭示人类对身体标记的普遍认知模式。

面部痣相是传统命理与医学科学的交汇点:其文化象征承载着千年的经验智慧,而现代研究则赋予其健康警示意义。对于痣的解读,既需尊重“黑如漆、赤如泉”的审美哲学,也应遵循“ABCDE法则”的科学理性。建议公众在关注痣相吉凶时,优先进行皮肤科检查,以平衡文化信仰与健康管理。未来可结合大数据分析,建立痣相特征与性格行为的实证关联,为这一古老学说注入现代生命力。