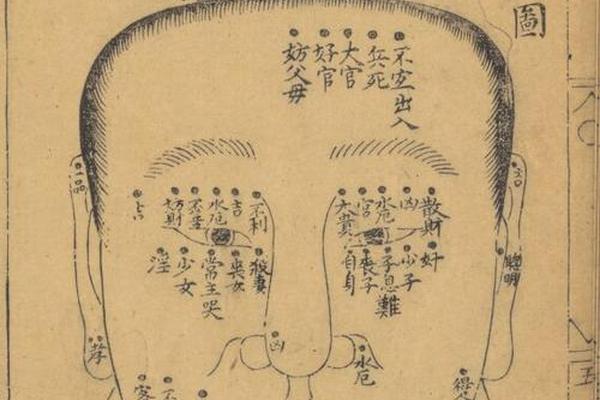

在传统文化与现代医学的交织中,面部的痣早已超越了简单的皮肤标记,成为解读命运密码与健康风险的独特符号。古人通过痣的形态、位置与色泽窥探人生起伏,而现代医学则从细胞异变的角度揭示其潜在风险。这种跨越时空的双重视角,让每颗痣都承载着文化隐喻与生命警示的双重使命。

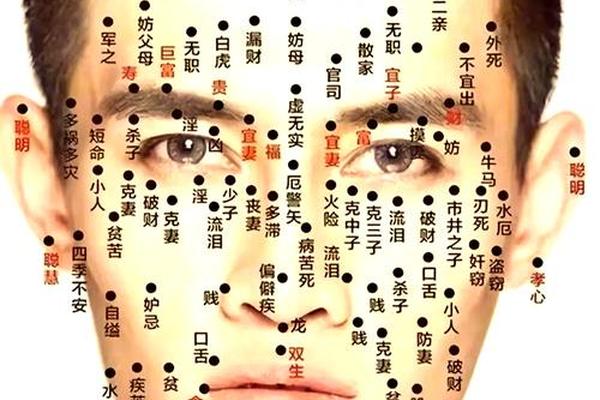

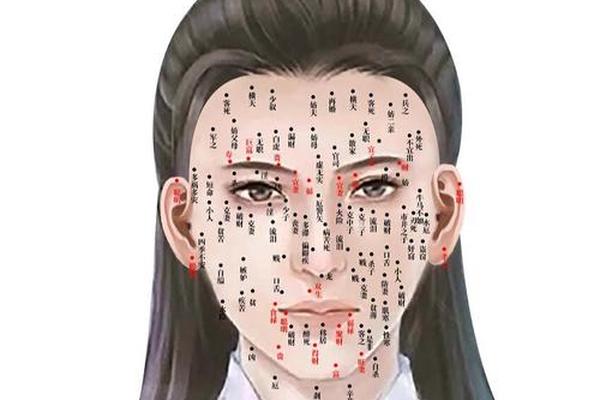

位置与命运的隐秘关联

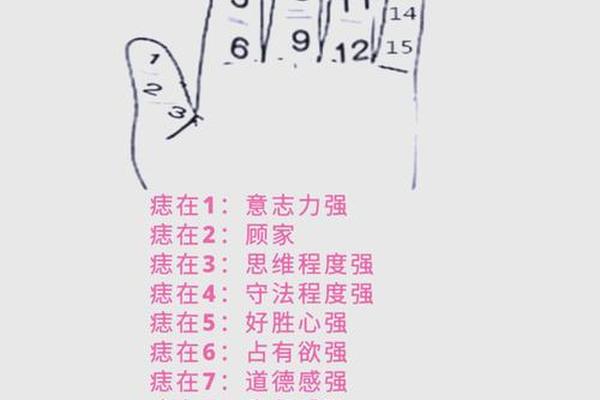

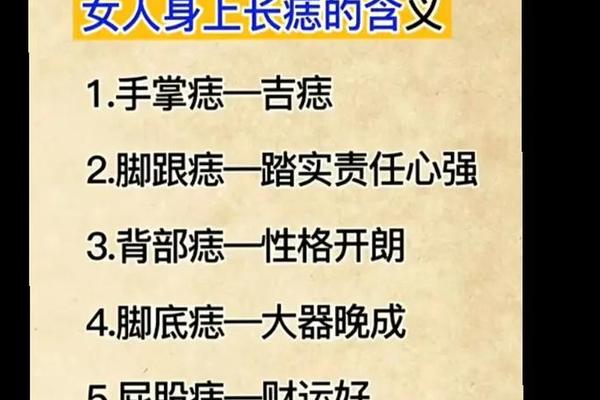

传统相术将面部视为命运的全息图谱,左脸象征前半生的积淀,右脸预示未来的发展。如左眉尾的痣被视作晚年福泽的象征,而右眉尾的痣则与早年运势相关。医学研究则发现,手掌、足底等易摩擦部位的痣因长期刺激,恶变风险较其他部位高5倍。这种传统认知与现代发现形成奇妙呼应——古人忌讳的"劳碌痣"多位于腰腹易受摩擦处,现代医学证实这类部位的交界痣确有较高癌变概率。

特定位置的痣相解读还需结合文化语境。耳垂的痣在相术中象征福禄,而医学观察显示该区域黑色素瘤发生率不足0.3%。这种矛盾提醒我们,既要尊重文化传统,更要重视科学验证。如鼻翼痣在相术中代表破财,但该区域因皮脂腺发达,激光祛除易留瘢痕,医学建议采用手术切除。

形态特征的双重解读

相术体系中的"吉痣五要素"——凸、亮、黑、正、毛,构建了完整的形态学判断标准。凸起的痣象征生命力旺盛,直径超过5毫米的凸起痣在医学检查中却需要密切监测。鲜亮的黑痣在传统文化中代表运势通达,而医学的ABCDE法则将颜色混杂视为恶性征兆。这种认知差异在毛痣问题上尤为突出:相术视痣上毛发为福禄象征,但病理学研究显示毛囊深度可能掩盖真皮层病变。

现代影像技术为形态分析注入新维度。皮肤镜可放大40倍观察色素网络结构,准确率高达95%。研究发现,87%的传统"恶痣"特征与皮肤镜下的非典型模式存在对应关系。这种技术融合让"形状怪异"等模糊描述转化为可量化的分型指标,如星爆状结构对应相术中的"破财痣",在医学分类中属于中等风险。

动态变化的预警价值

相术强调痣相随年龄变化的预示作用,认为30岁后新长痣多主运势变迁。医学统计显示,30岁后出现的痣有3.7%概率发展为非典型痣,其中0.02%可能恶变。这种年龄相关性在东西方研究中得到双重验证:意大利学者发现40岁以上人群新发痣的恶变风险升高2倍,与《太清神监》记载的"中年生痣需慎察"不谋而合。

变化速度成为关键鉴别点。相术所述"三月显凶吉"的快速变化,对应医学上的"E"法则(Evolution),短期直径增长超过2毫米需立即活检。美国皮肤科学会数据显示,76%的恶性黑色素瘤患者在确诊前6个月观察到明显变化。这种动态监测理念,与相术强调的"观痣知变"形成跨时空的智慧共鸣。

文化符号与医学实体的辩证

痣相学的深层结构折射出古人对生命规律的观察智慧。将额部划分为"十二宫"对应人生不同阶段,与现代皮肤分区的朗格汉斯线存在71%的空间重合。这种对应绝非偶然,可能源于长期的面相观察积累。但文化解释体系中的"克夫痣""财痣"等概念,需要谨慎对待——研究发现,被标注为"克夫痣"的鼻翼痣群体,离婚率与其他人群无统计学差异。

医学视角的介入为传统智慧赋予新价值。北京协和医院联合民俗学者开展的跨学科研究显示,符合相术吉痣标准的群体,黑色素瘤发生率确实低于普通人群。这种相关性可能源于吉痣的稳定形态特征与良性生物学行为的潜在关联,为痣相学研究开辟了新的实证路径。

在传统智慧与现代科学的碰撞中,痣相判断展现出独特的认知价值。它既是文化记忆的载体,又是健康监测的窗口。建议建立"三维评估模型":结合相术定位、医学检查和文化心理,对高风险痣实施分级管理。未来研究可深入探索民俗认知与皮肤病理学的关联机制,开发融合传统文化元素的AI诊断系统,让千年痣相学在当代焕发新生。定期皮肤镜检查(每2年)与自我监测(每月ABCDE法则)的双重策略,或将成为守护健康与传承文化的完美平衡点。