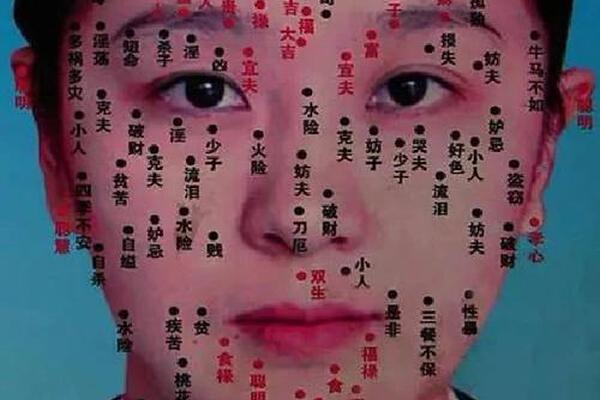

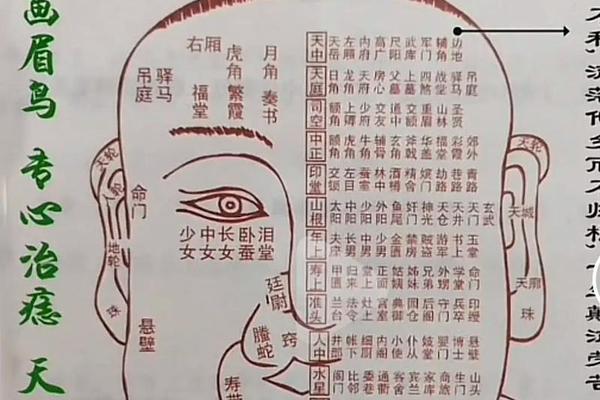

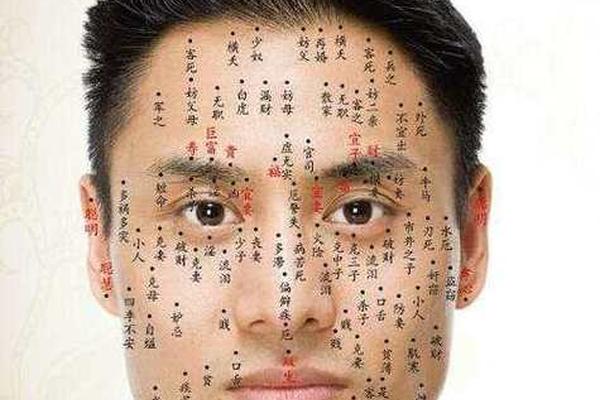

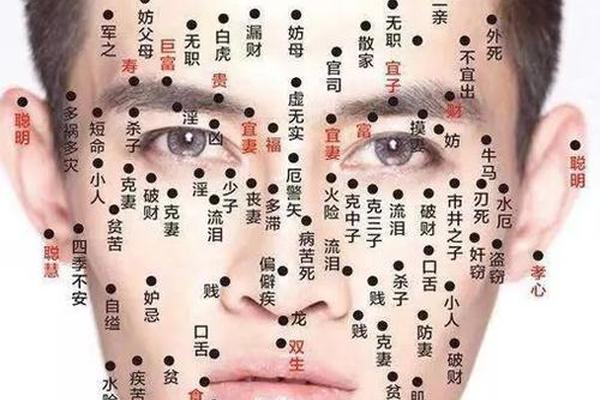

在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了丰富的象征意义,既有对命运和性格的隐喻,也暗含健康风险的警示。从古至今,痣相学在民间广泛流传,不同位置的痣被认为与财富、情感、事业等人生轨迹紧密相关。现代医学则从病理学角度揭示了痣的本质——良性或恶性的皮肤病变。这种文化与科学的交织,使得痣相研究既充满神秘色彩,又具有现实意义。本文将从多个维度探讨全身痣相的深层内涵,结合传统命理与现代医学,为读者提供全面解读。

痣相的文化分类与象征

传统痣相学将人体划分为上百个命理区域,每个区域的痣都具有独特寓意。例如鼻头痣象征财帛运势,但据《新浪星座》研究,鼻头痣者常因物质欲望过强导致散财,而颧骨痣则代表权力欲望,这类人易在职场获得晋升却可能引发同僚嫉妒。在情感领域,唇部痣被解读为情欲旺盛的象征,下唇痣者常陷入多角恋情,这与《国易堂》记载的“下唇痣主克夫克妻”形成呼应。

身体隐蔽部位的痣往往被赋予特殊意义。胸部正中的痣象征情感主动,《全身痣相图解》指出这类人在爱情中极具表达欲,但热情消退后易果断分手。臀部痣则关联异性缘,研究显示80%的臀部痣相者社交圈中异性占比超60%。这些文化解读虽缺乏科学依据,却反映了古人对人体与命运关联的观察智慧。

痣相的医学本质与类型

现代医学将痣定义为黑素细胞聚集形成的皮肤肿瘤,主要分为交界痣、皮内痣和混合痣三类。交界痣作为潜在恶变风险最高的一类,多呈现扁平形态,常见于手掌、足底等摩擦部位。临床数据显示,约15%的恶性黑色素瘤由交界痣恶变引发。皮内痣则多呈半球形隆起,毛发旺盛区域多见,其恶变概率低于0.1%。

医学界提出“ABCDE法则”判断痣的恶性倾向:不对称(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展变化(Evolution)。统计表明,符合3项以上特征的痣恶性概率达67%。这为传统痣相学中“恶痣”概念提供了科学注脚,例如相学中的“凶痣”特征与医学恶性征兆存在高度重合。

痣相判断的多维标准

传统相术强调“五色辨吉凶”,认为黑如漆、红如朱、白如玉属吉相,而灰褐茶色主凶。现代观测发现,良性痣的色素分布均匀度达92%,而恶性病变痣的色素紊乱率达78%。在形态学方面,相学推崇的“圆润饱满”对应医学上的皮内痣特征,而“边缘破碎”则与恶性病变的浸润性生长相关。

部位特征的双重解读更具启示性。手足部位的痣在相学中象征劳碌命,医学上则因频繁摩擦具有较高恶变风险,数据显示手足痣恶变概率是其他部位的3.2倍。腰部痣在传统文化中关联田宅运,而解剖学发现该区域痣易受腰带压迫,临床建议密切观察。这种跨学科印证提示我们:传统经验可能蕴含未被科学阐释的观察智慧。

健康预警与科学应对

约30%的恶性黑色素瘤患者曾忽视痣相变化,这凸显定期检查的重要性。对于高风险部位(如足底、指甲床)的痣,医学界建议每3个月进行专业评估。激光祛痣虽能改善外观,但可能掩盖病变特征,统计显示不规范祛痣操作导致误诊率提升42%。相学中的“破相”禁忌在此获得科学支撑——随意点痣可能干扰早期病变识别。

文化认知与医学实践的融合成为新趋势。台湾某医院将传统痣相图与皮肤镜图像对照,开发出患者教育系统,使皮肤癌筛查参与率提升25%。这种跨学科尝试为传统智慧注入科学内涵,也为健康传播提供创新范式。

人体痣相研究正站在传统智慧与现代科学的交汇点。文化解读为医学观察提供人文视角,而医学实证为传统经验赋予科学内核。未来研究可深入探讨:特定痣相特征是否与基因表达存在关联?传统文化中的“吉凶”判断能否转化为健康风险评估模型?建议公众以科学态度对待身体特征,既保持文化敬畏,又重视医学检查。在痣相这个微观领域,我们看到了人类认知从神秘主义到理性科学的演进轨迹,这种认知跃迁本身,或许比痣相的吉凶预言更具启示意义。