痦子和痣是常见的皮肤色素性病变,但两者在医学定义、形成原因、形态特征及潜在风险等方面存在差异。以下是综合多个医学来源的详细对比分析:

一、定义与分类

1. 痦子

医学定义:痦子通常指“色素痣”,是皮肤良性肿瘤,由神经细胞分化或黑素细胞聚集形成。

分类:主要包括蓝痣和色素痣。

蓝痣:多见于女性,好发于面部、手背等部位,颜色偏蓝或灰。

色素痣:几乎人人都有,可呈斑、丘疹或结节状,颜色多为黄、褐、黑色,偶见蓝紫色。

2. 痣

医学定义:广义的痣包括所有黑素细胞痣(如交界痣、混合痣、皮内痣),是表皮或真皮内黑素细胞增生引起的皮肤表现。

分类:

交界痣:平坦或略隆起,常见于儿童,颜色较深,有潜在恶变风险。

混合痣:略微隆起,可能伴随毛发。

皮内痣:半球形隆起,表面光滑,多见于成年人。

二、核心区别

| 特征 | 痦子(色素痣) | 痣(广义) |

|--|-||

| 形成原因 | 神经细胞分化或黑素细胞良性聚集 | 黑素细胞在表皮/真皮增生 |

| 形态 | 多扁平或略隆起,颜色较浅(如褐色) | 形态多样,可平坦或隆起,颜色更深(黑、深棕) |

| 好发部位 | 面部、四肢、腰臀等 | 全身任何部位,包括指甲、黏膜 |

| 年龄特点 | 任何年龄段均可出现 | 多出生即有或青春期出现,成年后新痣较少 |

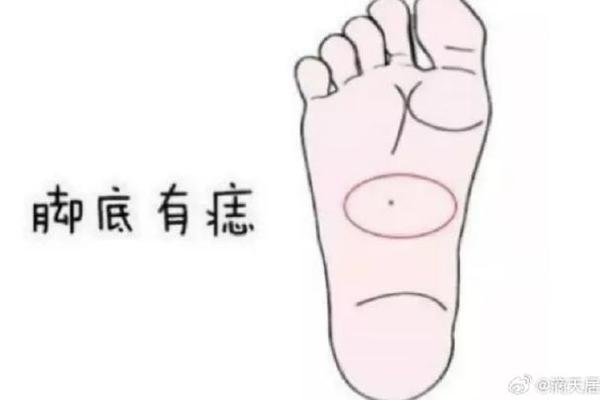

| 恶变风险 | 特殊部位(如手掌、脚底)需警惕恶变 | 交界痣、先天性巨痣风险较高,需关注ABCDE法则 |

三、需警惕的恶变信号(ABCDE法则)

无论痦子或痣,若出现以下变化需及时就医:

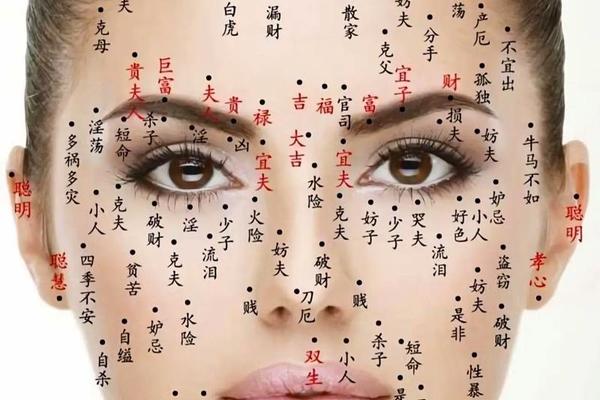

A(Asymmetry,不对称):形状不规则,左右不对称。

B(Border,边界):边缘模糊或有锯齿状。

C(Color,颜色):颜色不均,出现蓝、红、白等异色。

D(Diameter,直径):超过6mm或快速增大。

E(Evolution,演变):短期内瘙痒、疼痛、破溃或卫星灶。

四、治疗建议

1. 无需治疗的情况:

无恶变风险的稳定色素痣或痦子,尤其颜色均匀、边界清晰者。

2. 需手术切除的情况:

易摩擦部位(如手掌、足底)的病变。

出现恶变征兆或影响美观。

3. 注意事项:

避免自行激光或药物点痣,可能刺激恶变。

建议选择正规医疗机构,术后需病理检查。

五、与其他皮肤病变的区分

瘊子(寻常疣):由HPV病毒引起,表面粗糙呈刺状,可自身传播,需抗病毒治疗。

黑色素瘤:高度恶性,形态不规则且进展迅速,需早期干预。

总结

痦子和痣在医学上常被混用,但严格来说,痦子属于痣的一种类型(色素痣),而痣的分类更广泛。两者的核心区别在于形态、颜色及风险特征。日常需关注病变变化,遵循ABCDE法则筛查恶变可能,并选择科学的处理方式。