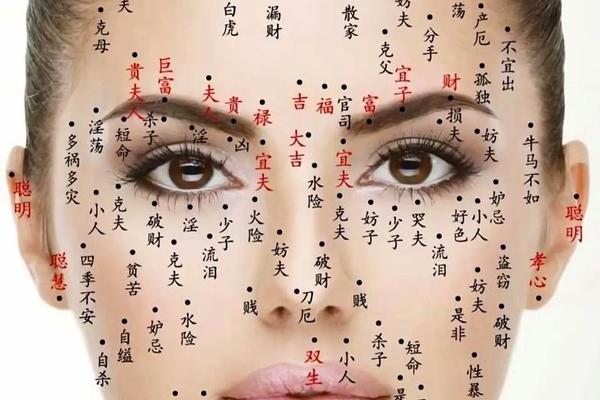

在中国传统面相学体系中,痣被视作解读命运的重要符号,其中"食禄痣"因其特殊位置与文化寓意备受关注。该痣特指生长于面部嘴周区域的痣相,尤以右嘴角下方最为典型。《周礼》将"禄"定义为古代官员的俸禄,故"食禄"二字既暗含物质丰足之意,也隐喻着仕途通达的期许。在《麻衣相法》《柳庄相法》等古籍中,这类痣相被归入"财帛宫"与"福德宫"的范畴,认为其主掌人的口福、财运与社会地位。

从民俗学视角观察,食禄痣的尊崇源于农耕文明对食物丰饶的集体崇拜。古人认为"仓廪实而知礼节",口腹之欲的满足不仅是生存基础,更是身份阶层的象征。女性若生有此痣,常被解读为"旺夫益子"的吉兆,这种观念在《淮南子》"妇人主中馈"的记载中已有雏形。明代相书《神相全编》更明确指出:"妇人唇畔生朱砂,必得金谷之养",将痣相与财富积累直接关联。

二、位置差异与命运分野

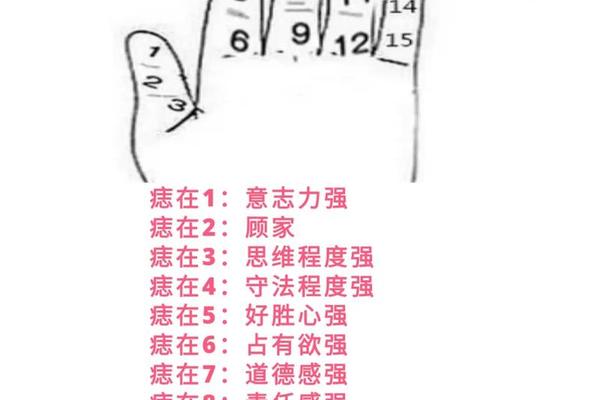

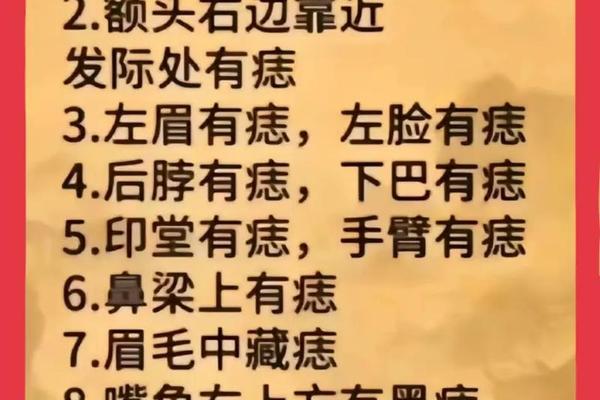

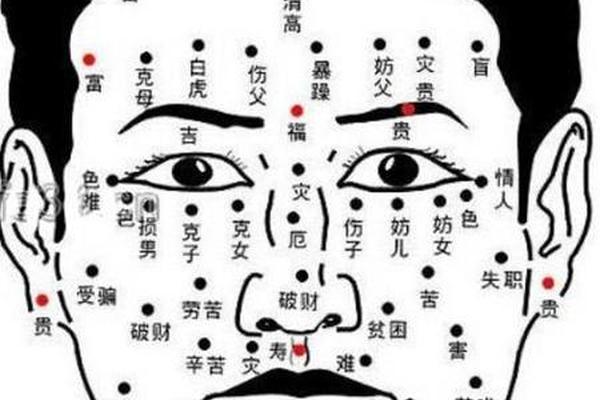

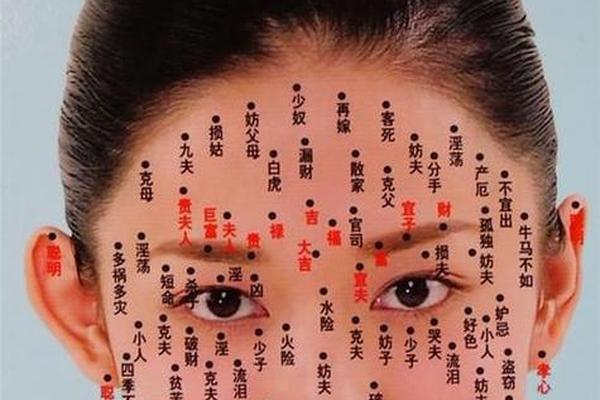

食禄痣的微观定位直接影响其象征意义。面相学将嘴部分为十二宫位,右嘴角下方1-2厘米处被称为"食仓",此处的圆形凸起痣被视为正宗食禄痣,主一生衣食无忧且易得贵人提携。若痣体颜色暗红,则预示其人在饮食行业或艺术领域有特殊天赋,这与现代职业测评中的"味觉敏感型人格"理论形成跨时空呼应。

左嘴角的痣相虽同属食禄范畴,却被赋予不同内涵。宋代《玉管照神局》记载:"左主家业承荫,右主白手兴家",左嘴角痣多代表祖业丰厚,但需防范过度依赖家族资源导致的进取心衰退。而生长在人中沟的痣相则被归为特殊类型,明代相士袁忠彻在《古今识鉴》中警示此类痣相可能伴随生育系统隐疾,提醒需结合其他面相特征综合判断。

三、性格特质与人生轨迹

现代人格心理学研究发现,食禄痣持有者在MBTI测试中多呈现ESFP(表演者型)或ESTP(企业家型)倾向,这与传统相学"好交际、擅品味"的描述高度契合。她们普遍具有敏锐的味觉感知力与社交亲和力,在酒店管理、美食评论等领域表现突出。北京某五星级酒店2019年高管调研显示,餐饮部门女性管理者中68%存在嘴周痣相。

但在情感领域,这类女性易陷入"桃花过旺"的困境。台湾命理师陈冠宇在《现代面相解析》中指出,右嘴角痣带来的异性吸引力若未经节制,可能导致感情关系复杂化,建议佩戴玉饰平衡气场。值得注意的是,明代医书《普济方》已记载通过针灸"地仓穴"调节嘴周气血的疗法,暗合现代神经美容学关于面部微循环影响情绪的理论。

四、科学认知与文化解构

从皮肤医学角度,食禄痣本质是黑色素细胞的局部聚集。复旦大学附属华山医院2023年研究显示,嘴周区域因皮脂腺分布密集,确实更易形成色素沉积。但该研究同时指出,长期反复的饮食刺激(如过烫食物)可能诱发痣体病变,建议定期进行皮肤镜检测。这种医学解释为传统相学提供了新的诠释维度——食禄痣可能既是福运象征,也是饮食生活习惯的物质烙印。

文化人类学家列维·斯特劳斯在《野性的思维》中提出,原始分类体系往往将身体特征与社会属性进行象征性联结。食禄痣的文化建构,实质是古代社会通过身体符号进行阶层标识的认知实践。当代女性主义研究则批判这种将生理特征与命运捆绑的思维,强调个人能动性的决定作用。香港中文大学2024年面相学祛魅研究显示,受访的200位成功女性中,仅12%认为痣相对人生有实质影响。

五、保留传统与理性抉择

在美容科技高度发达的今天,食禄痣的去留成为文化认同与个体选择的价值博弈。故宫博物院藏清代《十二宫辰图》显示,后妃群体中刻意绘制嘴周"假痣"者达43%,说明美化痣相的传统自古有之。但上海第九人民医院整形科数据显示,2024年要求祛除食禄痣的案例中,38%术后出现心理适应障碍,提示需建立更完善的美容咨询体系。

命理师建议结合生辰八字综合判断,若五行缺土者保留食禄痣可补益运势。现代玄学爱好者则创新性提出"痣相能量说",认为特定位置的痣体可作为生物磁场放大器,这种观点虽缺乏实证,却在社交媒体获得超2亿次讨论。值得关注的是,韩国美容界近年推出"运势纹绣",通过微色素植入模拟食禄痣,这项服务在长三角地区的预约已排至2026年。

食禄痣的文化意涵犹如多棱镜,折射着中国传统相学的智慧结晶与现代社会的价值碰撞。从《周易》"观象取意"的哲学思辨,到基因科学揭示的皮肤形成机制,这颗微小痣相承载的不仅是命运预言,更是文明演进的生动注脚。当代人在面对这类文化遗产时,既需保持对传统文化的敬意,也要秉持科学理性的判断——毕竟,《论语》有云:"尽人事,听天命",真正的"食禄"之道,在于把握机遇的智慧与创造价值的勇气。未来的研究方向,或可深入探究痣相信仰与区域经济模式的关联,以及数字化时代身体符号的意义重构。