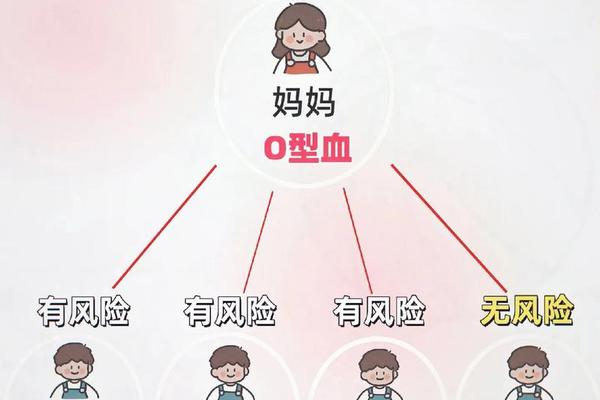

人体皮肤上的痣本质上是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,其数量多寡与遗传、环境及激素水平密切相关。研究表明,痣的数量在不同人种中存在显著差异,例如白种人青少年平均拥有15-30颗痣,而亚洲人则普遍少于5颗。这种差异不仅源于基因调控(如IRF4和TERT基因的变异),也与紫外线暴露程度有关。儿童期防晒不足可能导致痣的加速生成,而长期激素波动(如青春期或孕期)也可能刺激痣细胞增生。

值得注意的是,痣的分布形态可能暗藏健康风险。临床统计显示,约60%的恶性黑色素瘤由原有痣发展而来,尤其需警惕肢端(手掌、脚底)或频繁摩擦部位的痣。医学界提出的“ABCDE法则”(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径超6mm、隆起变化)为早期识别恶变提供依据。例如,英国研究指出右臂痣的数量与全身痣的总量呈正相关,且右臂痣超过11颗的人群患恶性黑色素瘤的风险增加5倍。

二、传统文化中的痣相学与命运隐喻

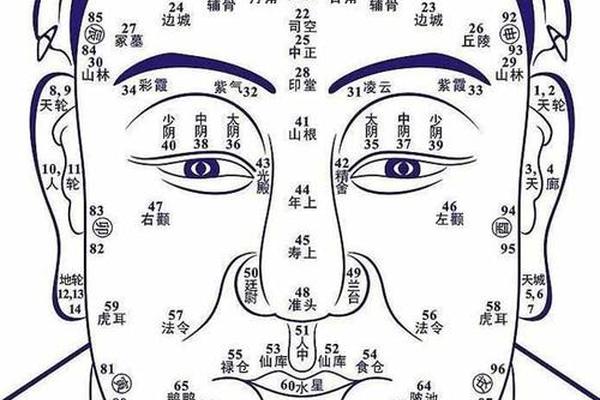

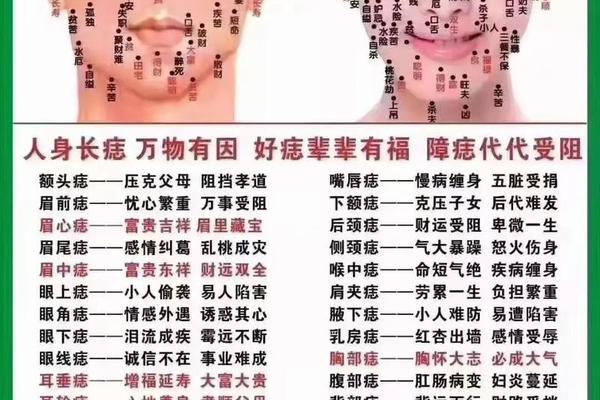

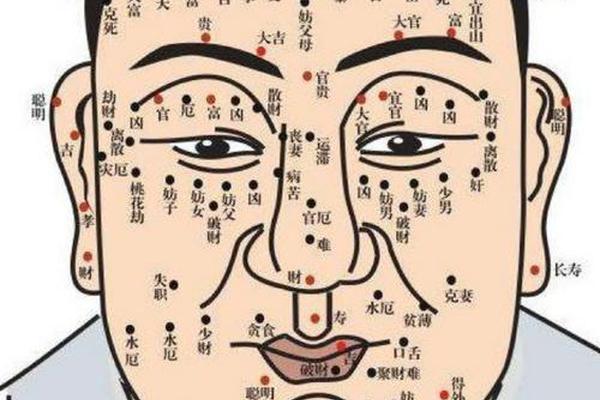

痣在相学体系中被称为“星图标记”,不同位置的痣被赋予截然不同的象征意义。中国古籍《史记》记载刘邦“左股七十二黑子”,将其视为帝王之相;而《医林改错》则认为青痣(太田痣)与胚胎期经络阻滞相关,隐喻先天体质偏差。传统观点中,面部痣常与性格关联:例如眉间痣象征智慧,颧骨痣代表权力欲,而唇周痣则暗示情感波动。

中医理论进一步将痣视为气血运行的外显。《外科正宗》提出红痣(血痣)与肝火郁结相关,可能预示肝胆疾病;黑痣则与肾气不足或风邪入侵有关。这种解读与现代医学发现不谋而合——肝硬化患者常出现蜘蛛痣,而内分泌紊乱者易生色素痣。古籍记载的“面无好痣”理论,实则是提醒人们关注体内潜在的病理变化。

三、痣群现象的吉凶辩证与科学验证

传统痣相学中存在矛盾的吉凶判断,例如脚底痣既被解读为“脚踏实地”的勤勉象征,又被医学视为高危摩擦区域。这种矛盾性在当代研究中得到部分解释:哈佛大学追踪26万男性的数据显示,痣数量超过15颗的群体患2型糖尿病风险增加57%,提示痣可能作为代谢异常的生物标志物。而《Diabetic Medicine》的研究更发现痣数与胰岛素抵抗存在潜在关联。

现代科学正在重新诠释传统智慧。例如“痣毛属吉”的说法,实则是活跃毛囊代谢的表征;而“腰部痣主家计”可能与腰带摩擦刺激痣细胞增生相关。挪威学者通过全基因组关联分析发现,痣数量与端粒酶活性相关基因存在连锁,这类基因同时影响衰老进程,或可解释“老年斑”增多的生理机制。

四、多痣人群的健康管理建议

对于痣数量超过50颗的高危群体,建议建立动态监测机制。可采用“痣群地图”定期拍照记录,重点关注易摩擦部位(如腋下、腰腹)及甲周区域。美国皮肤病学会提出“3月观察法”:若某颗痣在3个月内出现颜色加深、边缘扩散或表面破溃,应立即进行皮肤镜检测。对于家族中有黑色素瘤病史者,基因检测(如CDKN2A突变筛查)可提前评估风险。

在预防层面,物理防晒(UPF50+衣物)比化学防晒剂更有效降低紫外线诱变风险。有趣的是,中医外治法如循经拍打(针对痣所在经络)可改善局部微循环,这与《素问轩》提出的“通络消痣”理论形成呼应。未来研究可探索光动力疗法与传统针灸在抑制痣细胞活性方面的协同作用。

结论

痣群的密集存在既是生物进化的印记,也是个体健康的微观镜像。从分子遗传学到传统相学,多维度解析揭示了其背后复杂的形成机制与象征意义。当代人应以科学认知破除迷信,同时珍视传统文化中蕴含的早期健康预警智慧。建议建立跨学科研究平台,深入探索痣数量与慢性疾病、衰老进程的关联,开发非侵入性监测技术,让这些“皮肤星图”真正成为守护健康的指南针。