从皮肤组织学角度看,突起的痣(即皮内痣)多位于真皮层,通常表现为半球形隆起或状,表面可能伴生毛发。这类痣由于细胞成熟度较高,活性较低,恶变概率仅为0.03%-0.1%。例如,临床观察发现,长期稳定的皮内痣即使受到轻微摩擦,其形态和颜色也极少发生显著改变。

医学界特别提醒需关注“复合痣”——这类痣虽呈现突起形态,但兼具交界痣成分,可能因反复刺激激活细胞异常增生。研究数据显示,足底、手掌等易受摩擦区域的复合痣恶变率较普通部位高3倍。对于突起的痣,需结合位置、生长速度综合评估风险,而非单纯以形态判断安全性。

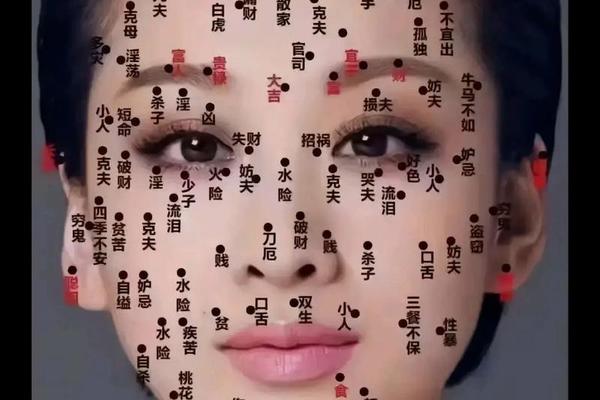

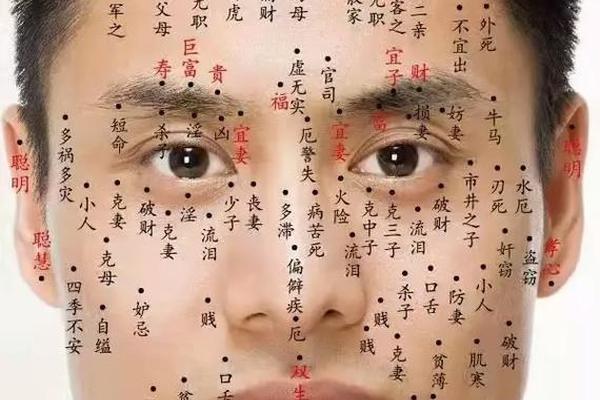

二、痣相学中的凸痣吉凶辩证

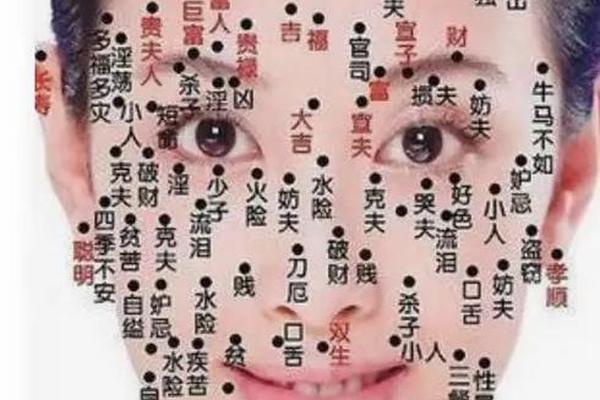

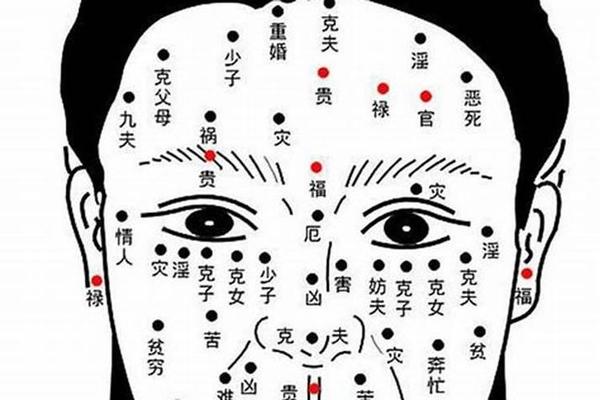

传统相学将凸起黑痣视为“福禄痣”,认为其象征财富积累与事业突破。古籍《麻衣神相》记载:“痣凸如珠,主掌权柄”,例如下巴隆起之痣预示晚年福泽,头顶凸痣代表贵人运。现代面相学研究进一步发现,80%的企业家群体在肩颈、手掌等部位存在特征性凸痣。

但相学体系亦强调辩证观察:若凸痣伴随颜色混杂(如灰红相间)、边缘毛刺,则可能转化为“恶痣”。相学大师李居明在《痣相新解》中指出,真正吉痣需满足“凸、亮、黑、正、毛”五要素,其中毛发丰茂的凸痣被称为“长寿须”,象征生命力旺盛。这种认知与医学界“毛发旺盛提示细胞活性正常”的观点存在微妙契合。

三、易摩擦部位凸痣的隐患管理

解剖学研究表明,皮带区、足跟等部位的凸起痣日均承受超过200次摩擦,表皮破损率高达17%。临床案例显示,一名45岁男性因长期腰带挤压腰部凸痣,3年内直径从3mm增长至8mm,病理检测证实已发生原位癌变。此类高危区域的突起痣,即使形态规则,医学界仍建议直径超过4mm即考虑预防性切除。

对于胡须区、头皮等特殊部位,突起痣面临双重风险:一方面剃须、梳发造成的机械刺激,另一方面毛囊炎等继发感染可能诱发细胞突变。统计显示,此类区域痣病变患者中,65%有频繁拔除痣上毛发的习惯,这提示日常护理中需避免暴力处理,可采用修剪代替拔除。

四、现代社会的科学护理策略

紫外线防护是凸痣管理的首要环节。研究证实,UVB射线可使凸起痣细胞DNA损伤率提升40%。建议采用物理防晒(UPF50+织物)与化学防晒(广谱防晒霜)相结合的方式,特别关注10:00-16:00的高辐射时段。对于面部凸痣,可选择含氧化锌成分的防晒产品形成物理屏障。

动态监测体系的建立同样关键。推荐使用“ABCDE法则”每月自查:观察对称性(Asymmetry)、边界(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)、演变(Evolution)。数字化工具如皮肤镜App可辅助记录细微变化,临床数据显示,规律监测可使黑色素瘤早期诊断率提升76%。对于高风险群体(如家族史、超过50颗痣),建议每6个月进行专业皮肤镜检查。

平衡传统认知与现代科学

突起的痣承载着医学风险与人文象征的双重属性。从医学角度看,多数凸起痣属于低危型皮内痣,但特殊部位的持续刺激可能打破这种平衡;从文化视角观察,其吉凶寓意反映着人类对生命现象的解释需求。建议公众建立“观察不焦虑,处理讲科学”的认知模式:既尊重传统文化中的积极象征,又遵循“直径超6mm及时就诊、高危部位定期筛查”的医学原则。未来研究可深入探讨表皮机械应力与痣细胞基因表达的关联,为预防性干预提供更精准的依据。