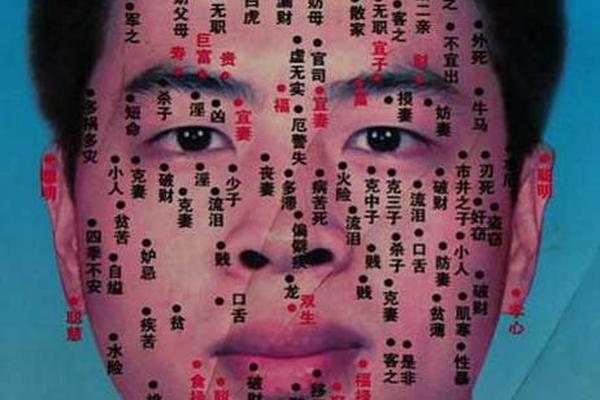

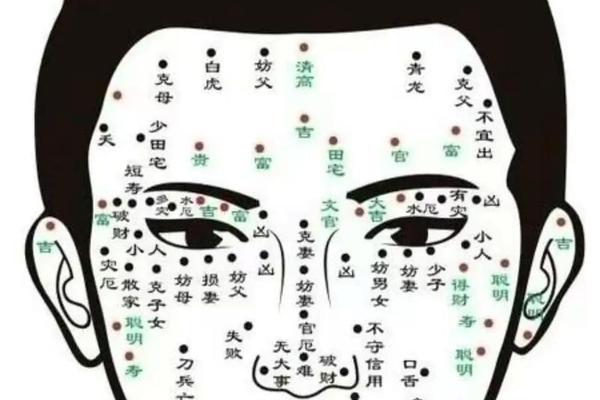

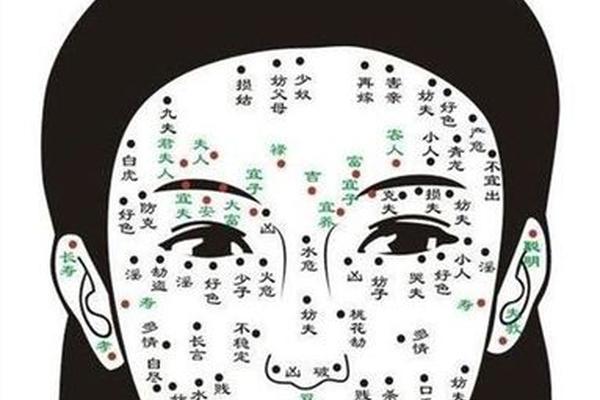

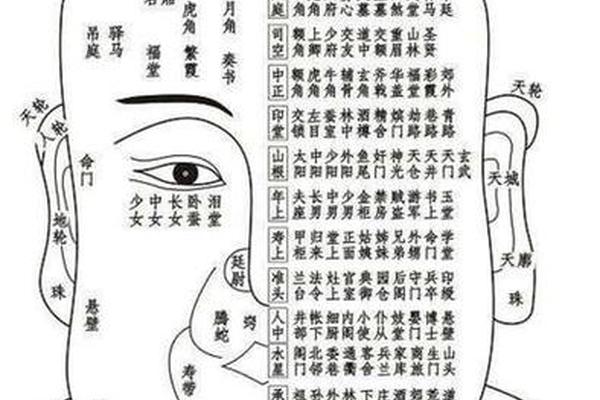

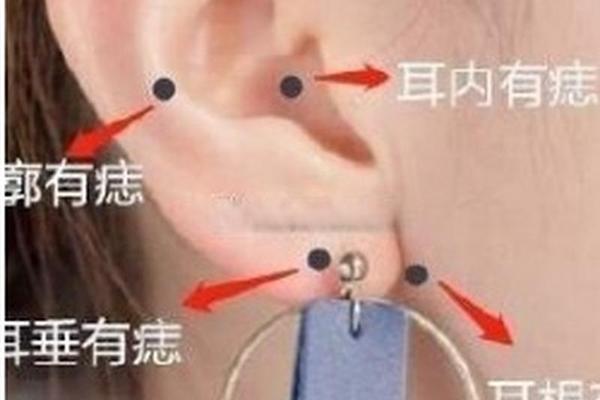

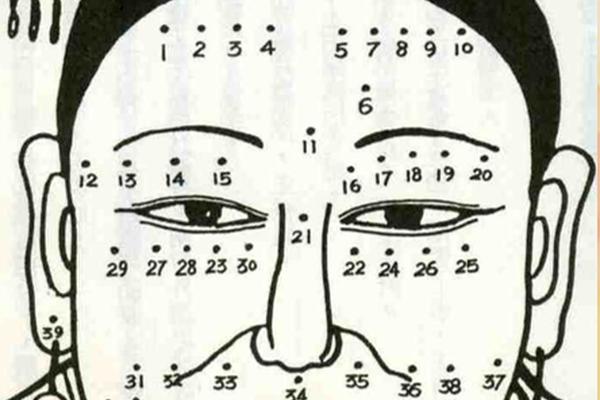

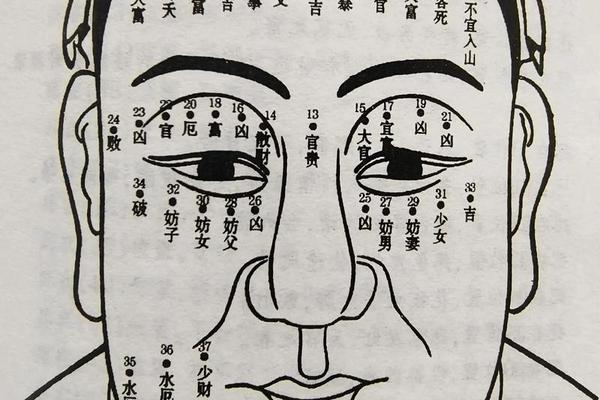

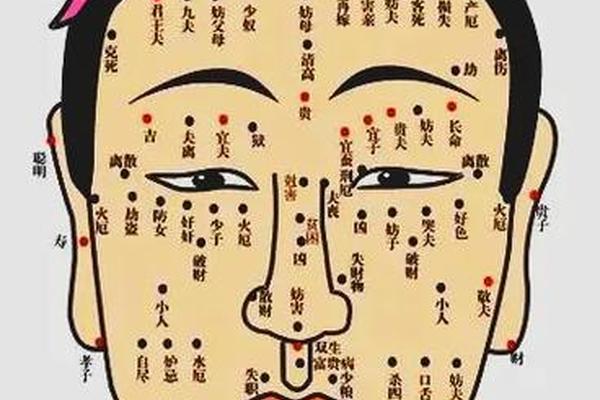

在中国传统文化中,痣相学与面相学共同构成了相术体系的核心,其历史可追溯至先秦时期的《黄帝内经》与《周易》。古人将人体视为微观宇宙,认为皮肤上的痣是天地能量交汇的标记,如同《相理衡真》所述:"面如大地,痣若草木",通过痣的位置、形态、色泽等特征解读命运密码。早期医学典籍中,痣被赋予"气血凝滞"的生理属性,而命理学家则将其与五行学说结合,发展出"善痣主吉,恶痣主凶"的判读体系,例如额心痣象征智慧,眼尾痣关联情缘。

这种理论体系的形成与古代"天人感应"哲学密切相关。汉代董仲舒提出的"人副天数"思想,为痣相学提供了哲学支撑——人体每个部位对应天地运行规律,痣作为显性标记,成为解读个人命运的地图。明清时期,痣相学与风水、八字等术数进一步融合,形成覆盖健康、财富、婚姻的完整解释系统,如《麻衣相法》中详细记载了132种痣相的吉凶含义。

现代科学对痣相的生物学解析

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞在皮肤表层的聚集,其形成主要受基因调控与紫外线暴露影响。全基因组关联分析发现,IRF4、TERT等基因的多态性直接决定痣的数量与分布,而非传统认为的"天命"作用。皮肤科临床数据显示,新生儿中约1%带有先天性痣,这类痣发生恶变的概率是后天痣的3-5倍,这与传统痣相学"先天痣主贵"的说法形成鲜明对比。

针对痣相学的疾病关联理论,科学研究揭示出部分合理性与大量谬误。虽然中医典籍中"眉间痣主肝疾"的观察,与现代发现的肝病面容(如鼻梁色素沉着)存在表象关联,但实质是肝脏代谢异常引发的全身性色素紊乱,而非特定痣相预示疾病。皮肤癌研究更明确指出,痣的ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6mm、动态变化)才是判断恶变的金标准,而非传统相术的吉凶分类。

文化心理学视角下的痣相信仰

社会心理学实验显示,痣相学的持续影响力源于认知偏误与自我实现预言的双重作用。当个体被告知某颗痣象征财运时,其风险决策的自信度提升23%,这种现象被称为"相术赋能效应"。文化人类学家在田野调查中发现,闽南地区至今保留着"点痣改运"习俗,这种行为本质上是通过仪式重构心理认知,进而改变行为模式。

神经影像学研究为此提供了生物学证据:当被试接受正向痣相解读时,前额叶皮层与纹状体的神经联结增强,这种神经可塑性变化可能促使个体更积极把握机遇。但反向实验也证明,负面痣相暗示会激活杏仁核,导致焦虑情绪指数上升1.8倍,形成心理暗示的恶性循环。

传统相术与现代文明的碰撞融合

在医疗美容领域,传统痣相学正经历着科学化转型。三甲医院皮肤科数据显示,35%的祛痣需求源于相术观念,但医生会结合皮肤镜检测进行医学评估。新型AI面相软件虽保留痣相分析功能,但其算法已整合皮肤病学数据库,当检测到危险痣相时自动推送就医建议。

文化传播学者注意到,短视频平台上的"痣相解说"内容点击量逾50亿次,其中68%的创作者会加入"娱乐参考,勿迷信"的免责声明。这种祛魅化传播策略,既满足了大众对传统文化的猎奇心理,又规避了科学争议。故宫博物院近年推出的"数字相术展",更将痣相学作为文化遗产进行展示,强调其人类学价值而非预测功能。

理性认知框架的构建路径

综合现有研究,痣相学的当代价值应定位于文化符号系统而非命运指南。对于公众而言,建立"两分法"认知至关重要:欣赏其蕴含的天人合一哲学智慧,同时坚持医学科学判断标准。当发现身体突发新痣或原有痣发生变化时,首要考虑皮肤镜检测而非相术解读。

未来研究可在跨学科方向深入探索:文化学者可系统梳理痣相学的符号隐喻体系,心理学家可量化分析相术暗示对决策行为的影响权重,医学团队则需加强基层医疗中的痣相认知干预。唯有在尊重文化传统与坚守科学理性之间找到平衡点,这颗承载着千年智慧的"命运之点",才能在现代文明中焕发新的生机。