在东方传统文化中,痣相学承载着人们对命运与健康的双重解读。当新生命降临,家长常会关注孩子体表的痣点——或是期待其昭示的福泽,或是忧虑暗藏的凶兆。随着时间推移,这些痣可能悄然生长,从芝麻大小逐渐延展,既牵动传统文化中的吉凶隐喻,又引发现代医学对皮肤病变的警惕。这种跨越千年的认知碰撞,构成了当代家庭对子女体表痣相的特殊关注。

痣相的传统文化隐喻

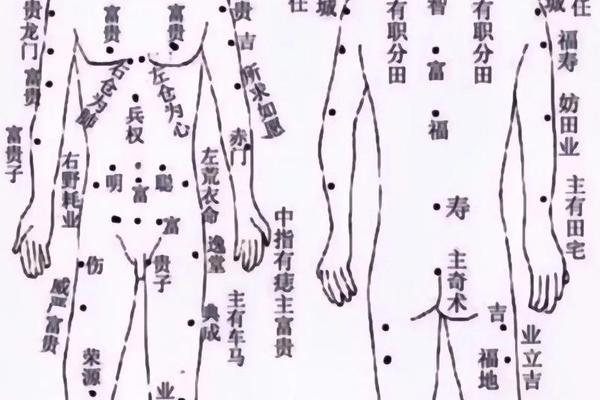

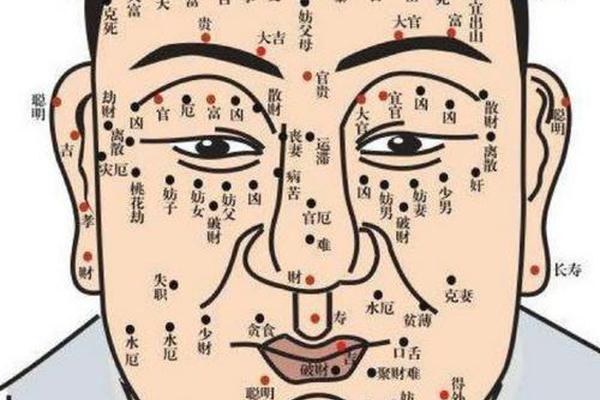

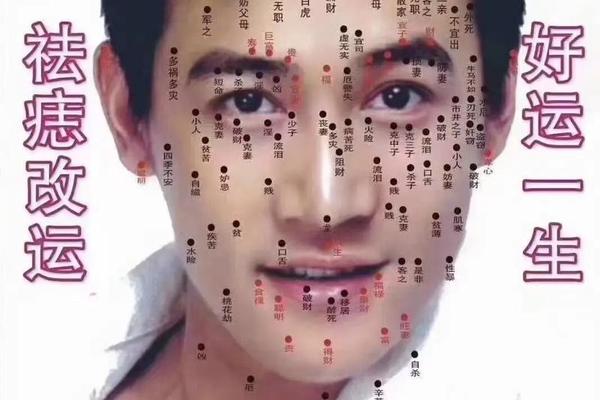

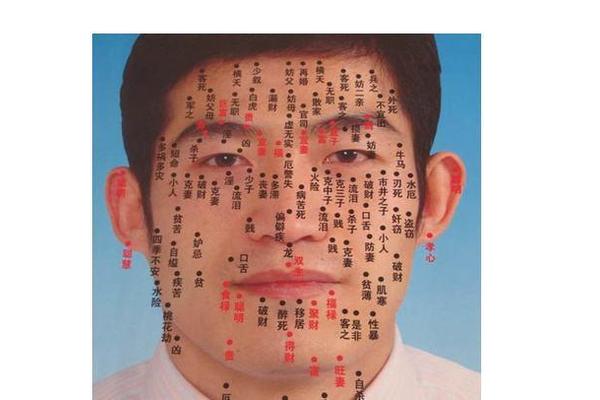

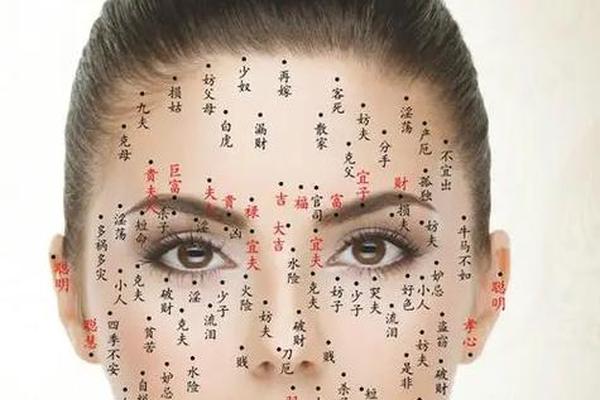

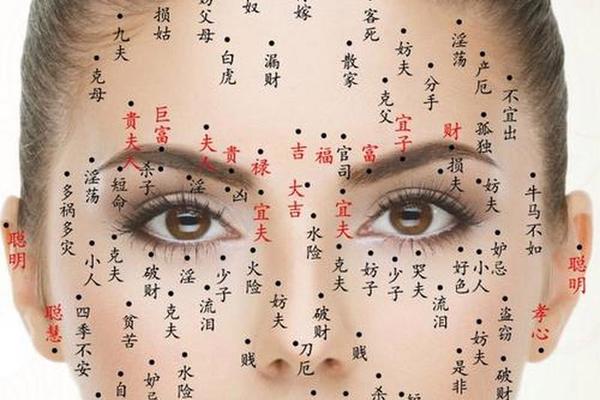

相学经典《相理衡真》将人体比作大地,善痣如同沃土中的嘉木,预示着福泽绵长。在子女运的解读体系中,特定位置的痣被赋予特殊意涵:手掌心的朱砂痣象征事业与家运的双重庇荫,相书认为此处善痣既能助父母基业稳固,又可惠及子女教育根基;两乳间的痣点则暗喻贵人运昌隆,传统观念认为这样的孩子将获六亲扶持;肚脐处的痣相更被视作聚财纳福的标记,古籍记载其主「家宅兴旺,子孙贤达」。

这种文化认知体系中的「善痣」标准颇具考究:需色泽如漆、边缘清晰、表面隆起且直径超5毫米,若伴随毛发更被视为吉兆。相学家强调「相不独论」,需结合整体气色与五官格局综合判断,如眼周卧蚕部位的痣相虽主子女运,但若色泽晦暗则反成克子之相。这种辩证思维体系,折射出古人观相时的动态认知智慧。

痣体生长的生物机制

现代医学揭示,儿童痣体随年龄增长属于正常生理现象。黑色素细胞在胚胎期第10周开始迁移,约1%新生儿带有先天性痣,青春期前每年新增3-5颗痣点属正常范畴。其生长动力源于表皮基底层黑素细胞的良性增殖,受遗传因素影响显著——父母体表痣量超过50颗者,子女痣量超常概率提升3倍。

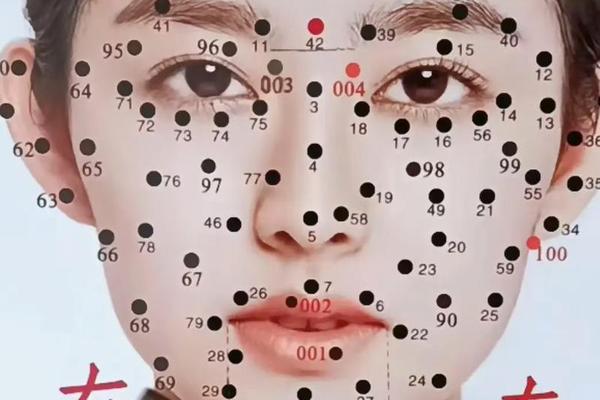

但异常增长需警惕病理转化。临床数据显示,直径超过1.5cm的先天性痣成年后恶变率达4-6%。紫外线暴露是重要诱因,波长280-315nm的UVB可诱发黑素细胞DNA断裂,儿童期累计接受3次水疱性晒伤者,成年后黑色素瘤风险提升80%。近年研究更发现,位于足底、手掌等摩擦部位的痣点,因机械刺激导致的细胞异型增生风险较其他部位高2.3倍。

健康风险的医学辨识

北京大学肿瘤医院郭军教授团队提出的「ABCDE法则」为家庭自检提供科学框架:不对称性(Asymmetry)、边缘不规则(Border)、颜色混杂(Color)、直径超6mm(Diameter)、动态变化(Evolution)构成核心预警指标。临床案例显示,58%的儿童黑色素瘤表现为原有痣体在6个月内突然增厚、渗液或出现卫星灶。

针对治疗方式的选择,医学界存在认知迭代。传统激光点痣因23.7%的复发率及潜在瘢痕风险,已被专业机构列为次选方案。手术切除配合病理活检成为金标准,既能彻底清除病灶,又可获取组织学分型数据。研究证实,规范切除可使早期黑色素瘤5年生存率从67%提升至97%。

传统认知与现代科学的平衡

在文化心理层面,痣相吉凶说仍深刻影响育儿实践。社会学调查显示,72%的家长会因传统相学保留子女特定部位痣点,其中38%明确表示「宁信其有」。这种文化惯性需要科学引导,如足底痣虽在相学中主「驿马星动」,但医学建议此类摩擦部位痣点应尽早干预。

跨学科研究正在架设沟通桥梁。基因测序发现,NRAS基因突变痣与相学中的「善痣」特征存在统计学关联,这类痣体多呈现规则形态与均质色泽。而中医典籍记载的「凶痣」区域,与现代解剖学中的淋巴富集区高度重合,可能反映古人对炎症反应的观察智慧。这种传统经验与现代实证的对话,为痣相研究开辟了新维度。

当文化隐喻与医学警示在子女体表的痣点上交汇,我们需要建立多维认知框架。既尊重传统文化中「相由心生」的生命哲学,更要秉持科学精神关注病理信号。未来研究可深入探索痣相特征与基因表达的关联性,开发基于人工智能的痣体动态监测系统,并在公共卫生领域加强「ABCDE法则」的科普教育。唯有在传统智慧与现代医学的平衡中,才能真正守护子女的身心安康。