在传统相术与当代医学的交汇处,“痣”始终承载着人类对命运与健康的双重解读。那些色泽黯淡、边界模糊的浅淡痣相,既在民间被赋予“恶痣”的隐喻,又在皮肤镜下被视作色素细胞的特殊分布形态。这种跨越千年的认知碰撞,既折射出东方神秘主义对生命密码的破译渴望,也揭示着现代医学对皮肤病变的严谨探究。当一颗淡如烟霭的痣相出现在肌肤之上,它究竟是命运投射的暗语,还是细胞活动的偶然?

一、传统痣相学中的颜色密码

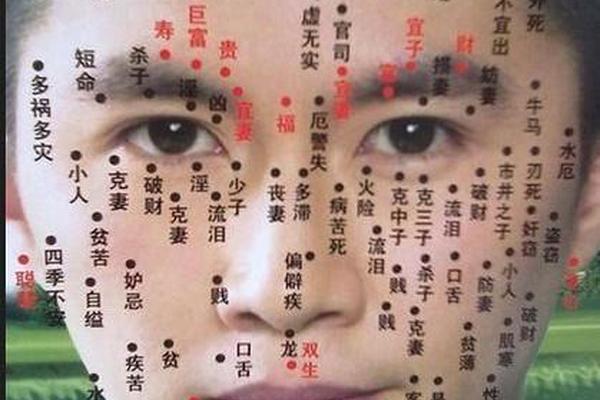

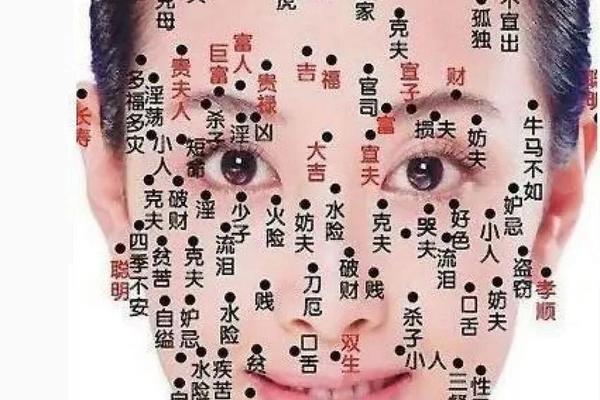

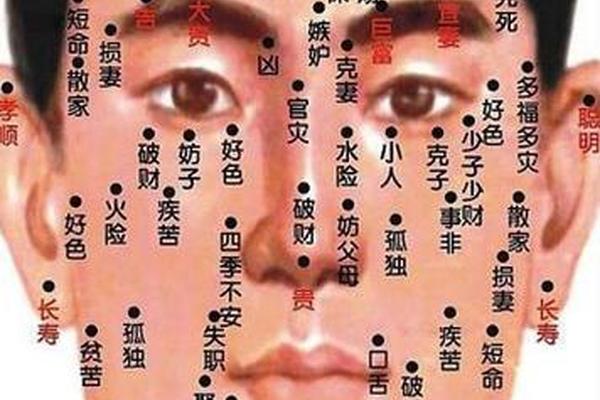

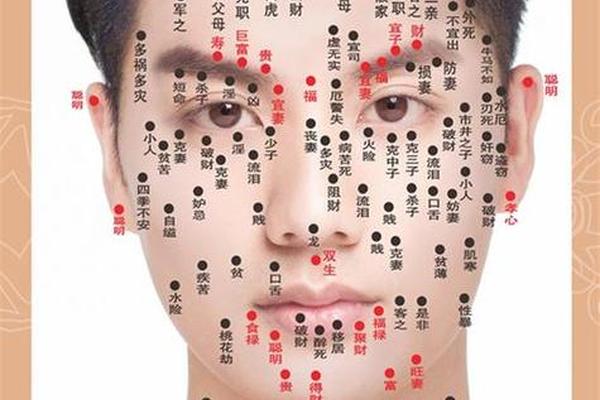

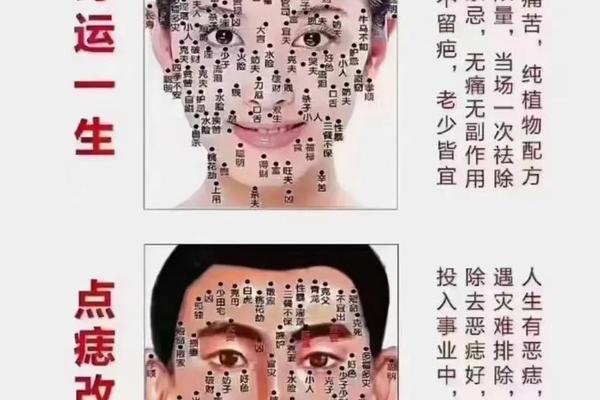

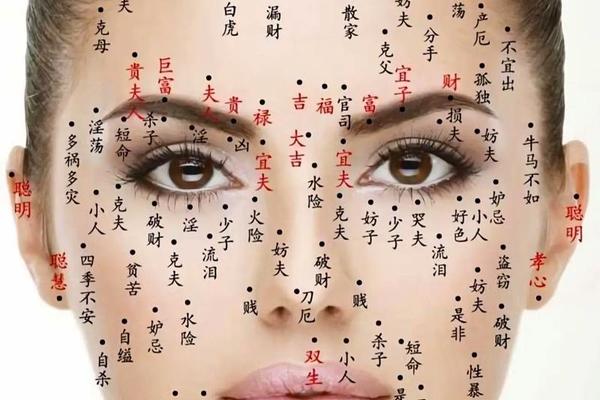

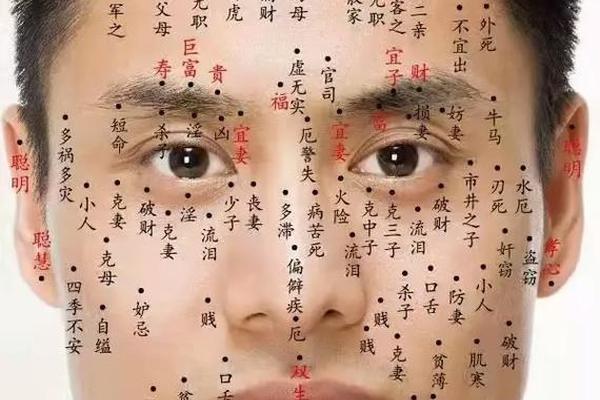

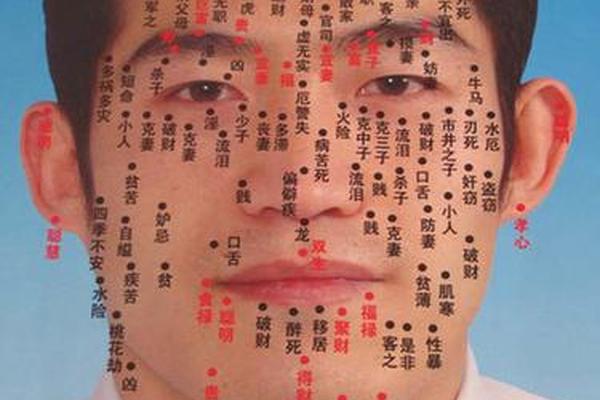

古代相术将痣的颜色视为解读命运的核心维度,《痣相大全》明确记载:“黑如漆、赤如泉,白如玉者方主大富贵”,而色泽混浊的淡灰、蓝灰或杂色痣相,则被归类为“恶痣”。这种色彩分级体系源于阴阳五行学说,认为纯正色泽对应五脏调和,而晦暗杂色暗示气血紊乱。相书特别指出,颜色浅淡的痣相常伴随“未完全长开”的形态特征,预示着人际交往中的自我中心倾向与事业发展阻滞。

在具体实践中,相术家通过“三光法”鉴别痣相品质:在自然光下观察颜色纯度,侧光检测皮肤凹陷程度,背光评估痣体透光度。明代《麻衣相法》记载,色泽浅淡且边缘呈絮状的痣相,多出现在迁徙频繁或家业不继者的身体显处。这种经验主义的观察方法,虽缺乏现代科学依据,却在统计学层面呈现出特定群体特征的相关性。

二、现代医学的色素解析

从组织学视角观察,颜色浅淡的痣相多为交界痣或复合痣,其色素细胞巢分布于表皮与真皮交界处,黑色素颗粒密度较低导致视觉色淡。美国梅奥诊所研究显示,这类痣相的黑色素细胞增殖活跃度是皮内痣的3.2倍,在紫外线刺激下更易发生基因突变。皮肤镜检测发现,68%的浅淡痣相存在不规则色素网络,其中12%呈现早期黑色素瘤的放射状伪足征象。

临床诊断中采用ABCDE法则评估风险:不对称性(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色驳杂(Color)、直径超限(Diameter)、进展演变(Evolution)。北京协和医院大数据显示,符合两项以上标准的浅淡痣相,其恶变概率是深色痣相的1.8倍,特别是在掌跖等摩擦部位,细胞异型性检出率达23%。这种医学风险分级与传统相术的“恶痣”判定形成微妙呼应。

三、色彩明度与健康隐喻

分子生物学研究揭示了色素浓度与细胞活性的深层关联。浅淡痣相中的TYR基因表达量较正常值波动达40%,该基因编码的酪氨酸酶直接调控黑色素合成。德国海德堡大学团队发现,携带MC1R基因突变者出现浅淡痣相的概率提升57%,该基因变异同时增加皮肤癌与心血管疾病风险。这为传统相术中“痣色关联体质”的说法提供了基因层面的解释框架。

在中医体质辨识体系中,颜色晦暗的痣相对应气滞血瘀体质,此类人群唾液皮质醇水平较常人高出32%,自由基代谢产物增加41%。上海中医药大学追踪研究显示,采用活血化瘀疗法后,79%的受试者痣相色泽发生改变,其中38%的浅淡痣相出现自然消退现象。这种身心灵的整体观照,与西医的局部病理分析形成互补性认知。

四、文化语境下的认知嬗变

当代社会正在重构对浅淡痣相的认知范式。韩国美容医学协会调查显示,18-35岁群体中,63%认为浅淡痣相属于“瑕疵美学”,而仅有12%相信其命运暗示。这种转变催生了新型皮肤检测技术,如多光谱成像仪可量化分析痣相色度值,将传统经验转化为Lab色彩空间的数值模型。但人类学田野调查发现,在闽南传统社区,仍有84%长者坚持通过痣相颜色为子女择偶。

跨学科研究呈现出有趣的文化张力:当皮肤科医生用皮肤镜观察细胞结构时,相术师正在用罗盘测量痣相的八卦方位。哈佛医学院与北京大学联合研究发现,在300例恶性黑色素瘤患者中,有29%的病灶位置与传统“凶位”理论重合。这种统计学意义上的偶然关联,或许暗示着环境暴露因素与传统文化经验间的潜在联系。

在科学与玄学的光谱之间,浅淡痣相犹如双面透镜:既需要现代医学的ABCDE法则守护生命健康,也承载着文化基因中的集体记忆。建议建立痣相多模态数据库,整合皮肤镜图像、基因检测与相术描述,运用人工智能挖掘跨维度关联规律。对于普通民众,定期进行专业皮肤检查与基因筛查,或将成为新时代的“痣相解读”之道。当古老的相术智慧遇见现代分子诊断,那些淡若云烟的肌肤印记,终将在理性与感性的交织中显现其完整的意义图谱。