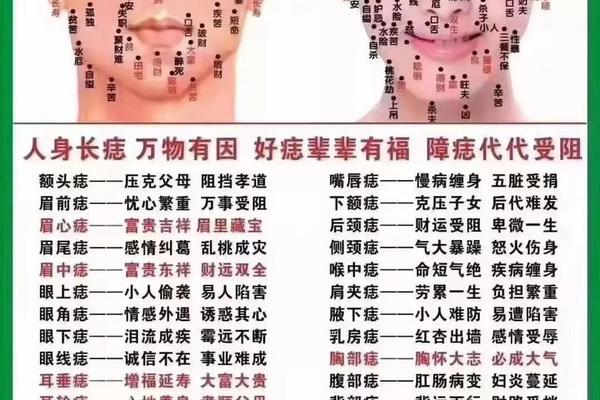

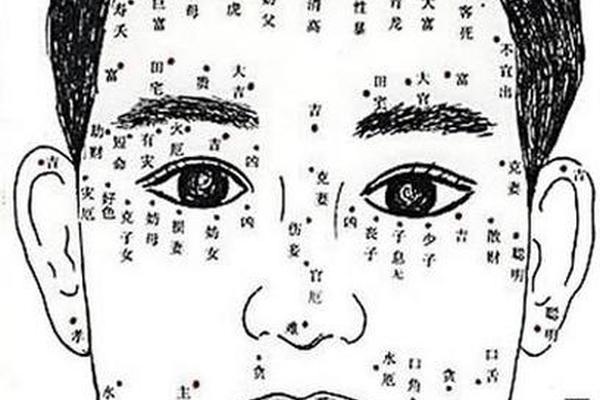

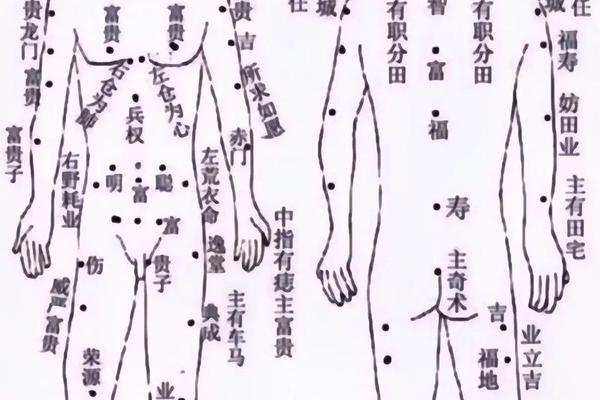

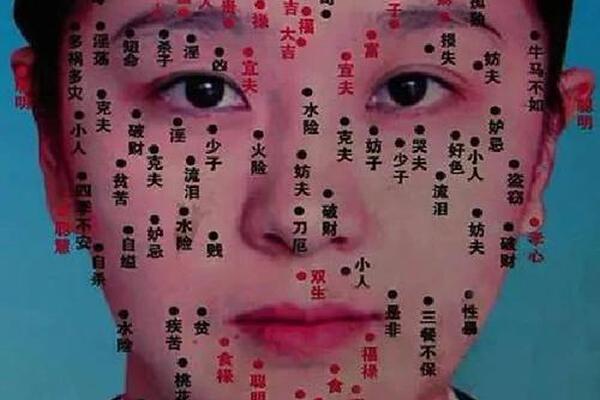

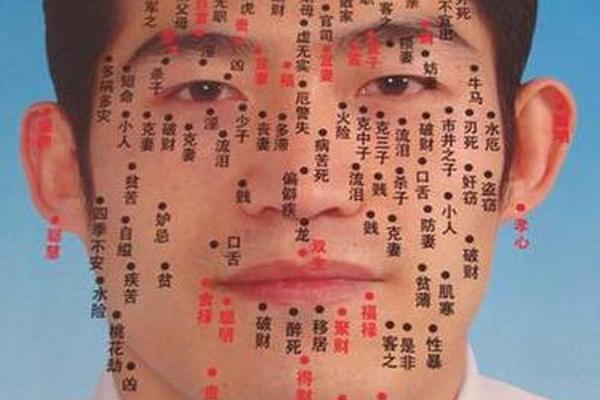

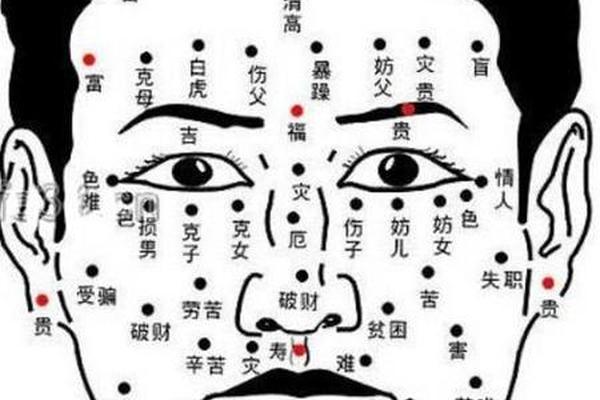

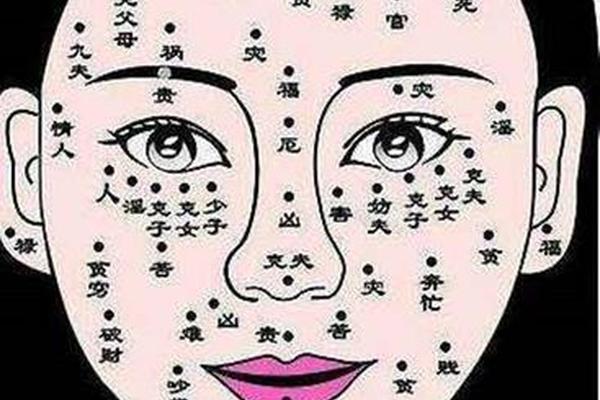

在传统文化中,面部痣相被视为解读命运与健康的密码。古人将面部划分为十二宫位,结合阴阳五行理论,认为痣的位置、形态与人体脏腑功能、性格特质存在隐秘关联。对于儿童而言,这类解读更强调先天禀赋与成长潜能。如《相理衡真》所述:“夫痣者,如山生林木,地出堆阜”,善痣象征福泽,恶痣则需警惕。现代研究发现,某些痣的位置确实与遗传特征相关,例如额头中央的痣可能与大脑前额叶发育存在联系,这与传统“额中痣主贵气”的说法形成微妙呼应。

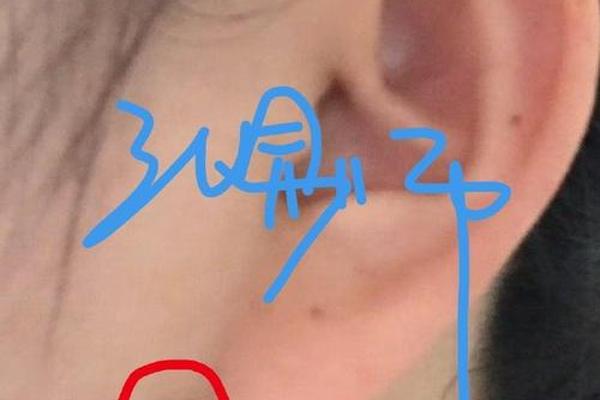

从具体分布来看,儿童眉心的痣常被视为智慧象征。传统相学认为此处痣相预示逻辑思维能力和学业成就,现代医学则观察到部分高智商儿童存在此区域色素沉着现象。而耳垂部位的痣,既被解读为“福泽深厚”,也与中医耳穴理论中“肾气充盈”的体征相关。值得注意的是,传统相学对儿童鼻翼痣的负面解读——“易生病”之说,可能与鼻部皮肤屏障功能较弱、易受感染的科学观察存在关联。

二、医学视角下的痣相分类与风险

现代医学将儿童面部痣分为先天性与获得性两大类。先天性色素痣约1%-2%新生儿携带,其中直径大于20cm的巨痣癌变风险达10%-12%。获得性痣多出现于3岁后,以交界痣和复合痣为主,需警惕ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径>6mm、快速变化)的异常特征。临床数据显示,掌跖、腰带区等摩擦部位的痣恶变概率较面部高3倍,这与传统相学“易摩擦痣相主凶”的判断高度契合。

鲜红斑痣作为特殊类型,需与单纯痣、血管瘤鉴别。其发病率约0.3%-5%,超过80%单侧分布且不超越中线。最新基因研究发现,GNAQ基因突变可能导致真皮毛细血管畸形,这种分子机制或可解释传统相学“面部中线痣相特殊”的文化认知。值得注意的是,脉冲染料激光治疗的最佳时机仍存争议,有研究显示1岁以下儿童治疗有效率较成人高27%,这与皮肤厚度和色素代谢差异密切相关。

三、科学处理与人文关怀的平衡

面对儿童面部痣相,需建立“观察-评估-干预”三级管理体系。直径<3mm的稳定痣相建议定期拍照监测,每6个月采用皮肤镜观察结构变化。对于影响功能的眼睑痣,或存在恶变风险的病灶,显微外科切除的治愈率达98%。近年兴起的595nm脉冲染料激光,可使50%鲜红斑痣患者色斑减淡70%以上,但需注意6岁以下儿童需全身的特殊性。

民间流传的“狗尾巴草点痣”等偏方存在严重隐患。临床已发现多例因不当刺激导致交界痣恶变的案例,其中1例8岁女童经三次草药腐蚀后发展为恶性黑色素瘤。专业医师建议:家长应建立“痣相非相”的理性认知,既要破除“面无善痣”的迷信观念,也要警惕“以貌取痣”的审美焦虑。对于确实需要处理的病灶,三级甲等医院皮肤科的光电治疗中心可提供安全解决方案。

四、痣相认知的现代转型与未来方向

随着表观遗传学发展,研究者发现孕期环境压力可能通过DNA甲基化影响胎儿痣细胞分布,这为传统“胎记定命”说提供了新的科学注脚。跨文化比较显示,东亚儿童面部痣相解读系统较西方更强调家族传承,这可能与HLA基因簇的多态性分布特征存在潜在关联。未来研究可聚焦:①痣相位置与神经嵴细胞迁移路径的关系;②特定痣相与儿童心理发展的双向影响;③人工智能图像识别在痣相风险评估中的应用。

总结而言,儿童面部痣相承载着传统文化智慧与医学科学认知的双重属性。家长既需理解“额中痣主贵”等说法的文化象征意义,更要掌握ABCDE法则等现代医学评估工具。在处理方法上,应遵循“无害化优先”原则,将文化遗产的传承建立在科学健康管理的基础之上。这种传统与现代的对话,正是当代育儿智慧进化的生动体现。