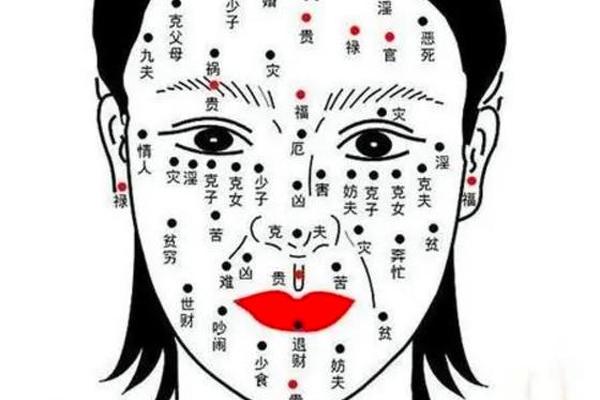

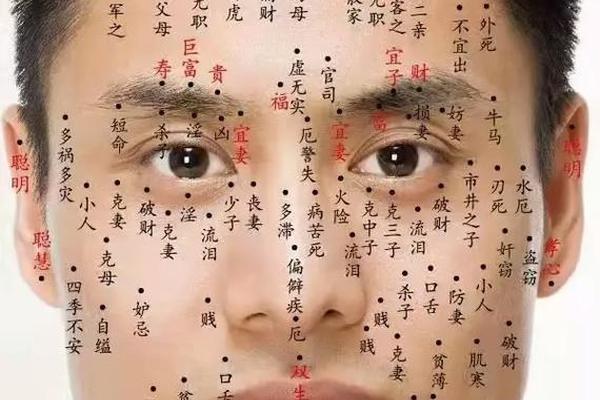

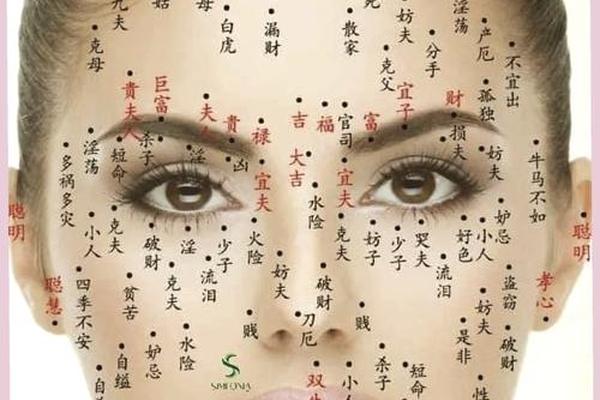

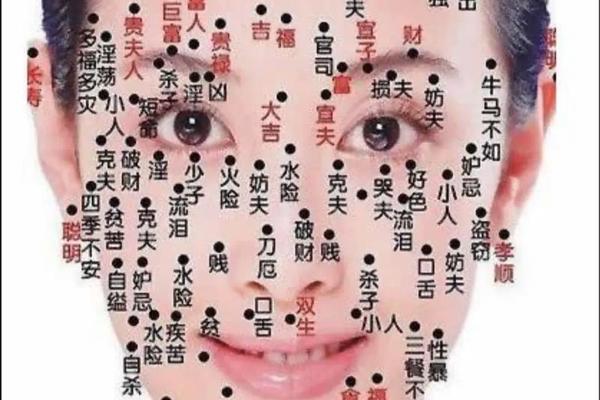

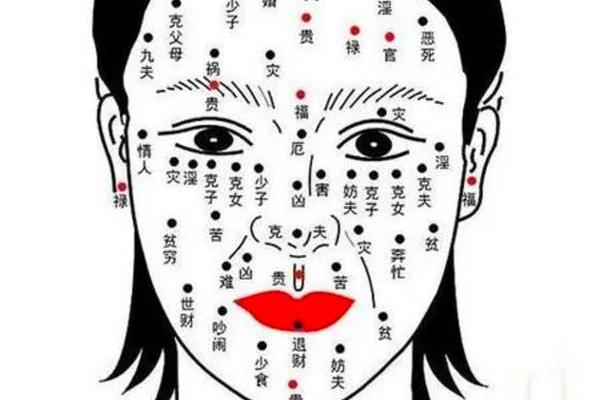

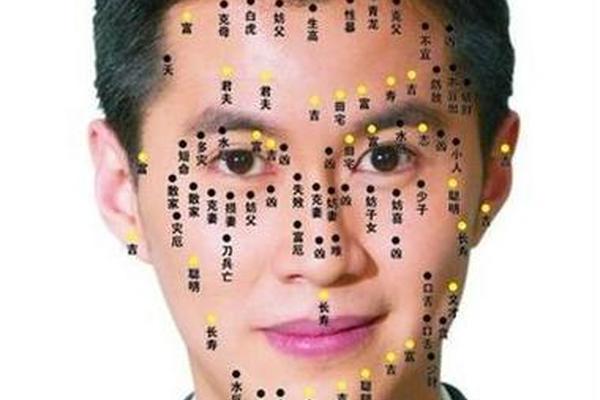

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至先秦时期的《黄帝内经》,并在唐代袁天罡等相学家的推动下形成系统理论。古人将人体视为宇宙的微观映射,认为痣的位置与形态如同星辰般暗藏命运密码。例如,额头中央的“福痣”象征智慧,眼角的“泪痣”暗示情感坎坷,这种观念融合了中医的脏腑经络学说与天人合一的哲学思想。直至今日,痣相学仍在民间艺术、文学创作中留有痕迹,成为传统文化符号的一部分。

这种理论体系建立在类比思维之上,缺乏科学实证基础。古代相学家通过观察归纳总结规律,但其样本选择与解释过程带有强烈主观性。例如,同一颗嘴角的痣既可能被解读为“食禄丰厚”,也可能因文化差异被视为“口舌是非”,这种矛盾性暴露出传统痣相学的解释弹性与逻辑漏洞。

现代医学对痣的病理学解构

从医学视角看,痣的本质是表皮或真皮层黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形成机制与遗传、紫外线照射、激素变化等生理因素相关。现代皮肤病理学将痣分为交界痣、混合痣与皮内痣,重点关注其形态变化与恶性转化风险。临床数据显示,直径超过6毫米、边缘不规则或颜色不均的痣可能发展为黑色素瘤,这类医学标准与痣相学的吉凶判断存在本质差异。

痣相学主张的“痣位决定命运”在医学框架下被彻底颠覆。例如,传统认为鼻梁痣象征事业运,而医学发现该区域痣因频繁受外力摩擦(如眼镜压迫),实际更易发生恶变。2024年海南医院接诊案例显示,一名患者因迷信“足底黑痣主富贵”延误治疗,最终确诊黑色素瘤并转移至肺部,此类悲剧揭示盲目信从痣相学的现实危害。

心理学视角下的认知偏差效应

心理学研究揭示了痣相信仰背后的认知机制。自我实现预言理论指出,当个体相信特定痣相预示好运时,会无意识调整行为模式以符合预期。例如,自认拥有“旺夫痣”的女性更倾向主动经营人际关系,这种积极态度客观上提升了婚姻幸福感。反之,将痣解读为“克夫”标记可能引发焦虑回避行为,形成心理暗示的恶性循环。

社会心理学实验表明,人们对痣相的解读存在确认偏误。当某颗痣被赋予正面意义后,个体会选择性关注符合期待的偶发事件,忽略反例。这种认知扭曲在群体传播中被放大,形成文化惯性。2019年一项针对1200人的调查显示,68%受访者承认会根据痣相形成对他人的第一印象,但仅12%认为这种判断具有可靠性。

文化符号与当代社会的价值重构

在当代语境下,痣相学正经历功能转型。影视剧中,角色痣位设计成为性格隐喻的视觉符号——如《甄嬛传》中眉庄的泪痣强化其悲剧色彩。商业领域,美妆博主通过“点痣改运”话题创造流量,2024年社交平台相关话题点击量超2.3亿次,反映出传统信仰向消费文化的嬗变。

文化人类学研究揭示,痣相学的存续与其仪式功能密不可分。在部分农村地区,新生儿点痣仪式仍作为家族祈福手段存在,这种实践更多承载情感寄托而非实际占卜需求。与此相对,都市青年将痣相测试视为社交破冰游戏,其娱乐价值已超越原始信仰内涵。

科学理性与文化遗产的平衡之道

面对痣相学这类传统文化遗产,应采取“二分法”处理原则:医学层面需坚决破除迷信,定期进行皮肤检查,对异常痣象遵循ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色变化、直径过大、进展演变)及时就医;文化层面则可保留其艺术价值,如在戏剧造型或文学创作中延续痣相符号的美学意义。

未来研究可探索传统文化与现代科学的对话路径。2024年复旦大学团队启动的“痣相文化基因库”项目,通过大数据分析10万例痣位记载,试图解码其与社会经济地位的潜在关联,这种跨学科研究或为传统相学提供新的阐释维度。个人层面,建立科学认知与人文欣赏并存的思维方式,或许才是对待痣相文化的理性态度。