从古至今,痣相与面相学在东方文化中始终占据一席之地。无论是《史记》中刘邦的“七十二颗黑痣”传奇,还是现代综艺节目中调侃的“桃花痣”,这种通过体表特征推测命运的学说从未淡出公众视野。随着科学观念的普及,人们开始质疑:这些看似玄妙的“命运密码”究竟是文化智慧的结晶,还是缺乏依据的迷信?本文将从历史、医学、心理学等多维度展开探讨。

历史渊源与文化价值

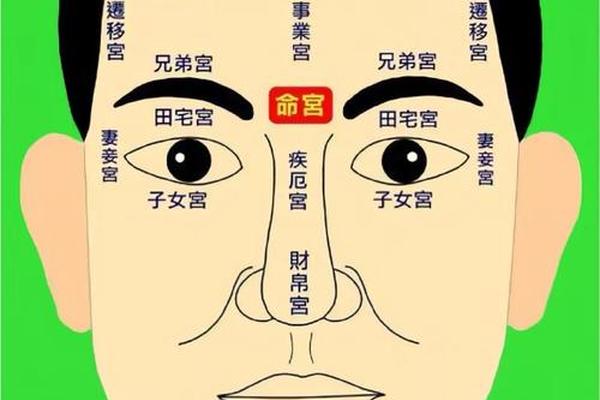

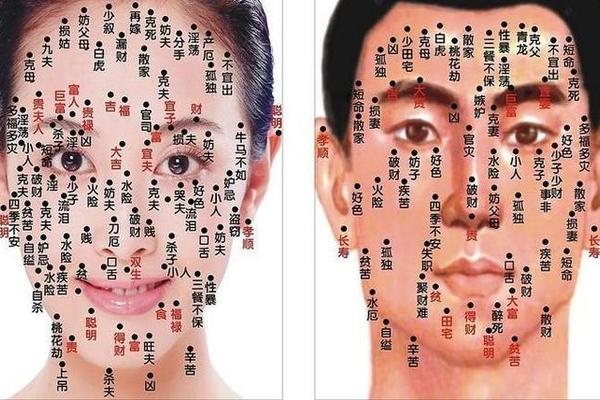

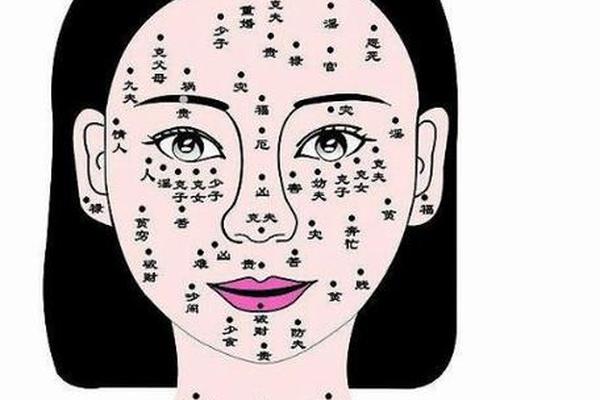

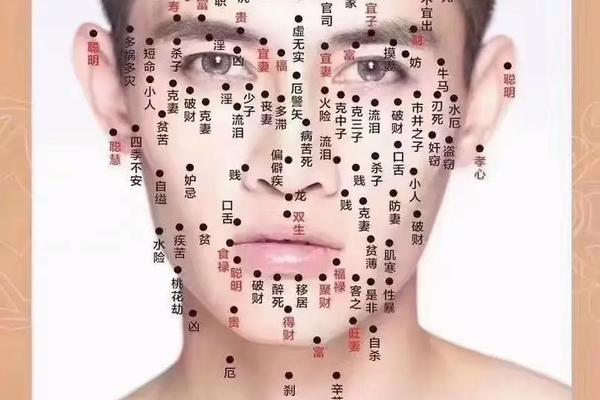

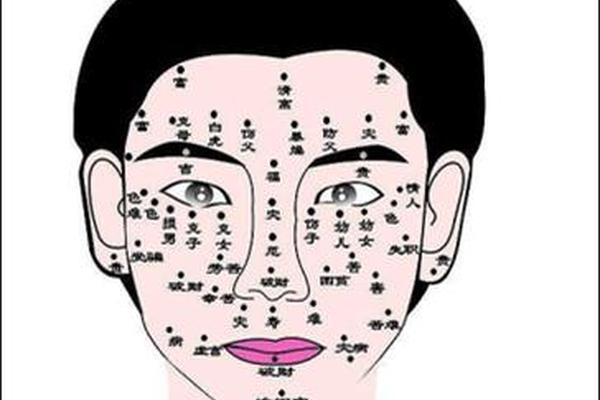

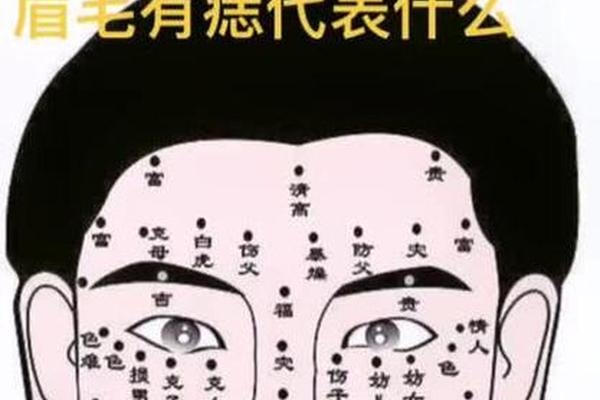

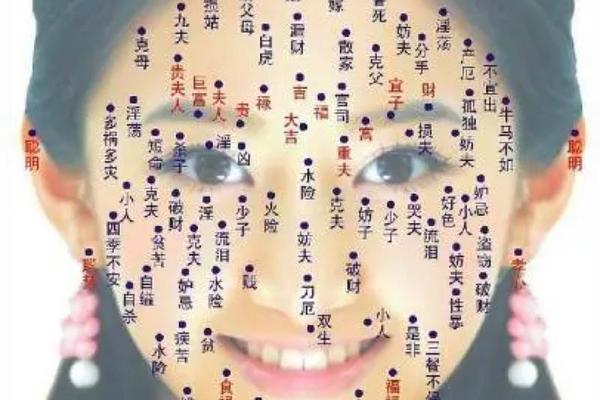

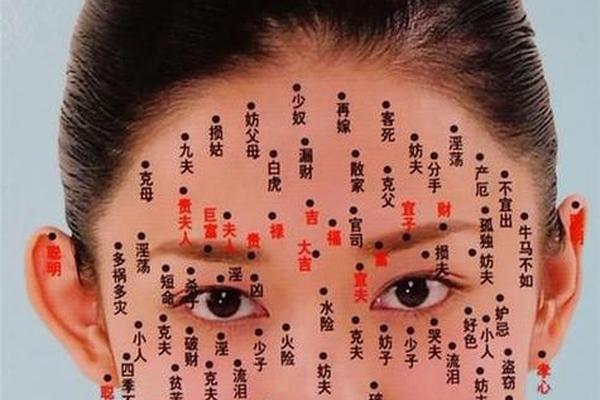

痣相学最早可追溯至商周时期的占卜文化,古人将人体视为“小宇宙”,认为痣的位置如同星辰分布般暗藏玄机。据《相术典籍》记载,额头中央的“福痣”象征智慧,而眼角的“泪痣”则预示情感波折。这种观念与中医整体观一脉相承——通过面部气色推断脏腑状态,如《黄帝内经》所述“有诸内必形诸外”。

在文学艺术领域,痣相更成为人物塑造的符号。金庸笔下的“眉心朱砂”暗示角色超凡命运,民间剪纸中“地阁痣”象征晚年福泽,这些文化意象至今仍在影视剧中延续。尽管现代科学难以验证其准确性,但作为中华文明观察人体与自然关系的独特视角,痣相学承载着先民对生命奥秘的探索精神。

现代科学的审视与批判

从医学角度看,痣的本质是黑素细胞聚集,受遗传、紫外线等客观因素影响形成。美国皮肤病学会研究显示,亚裔人群平均每人有15-40颗痣,其分布并无规律性,更不存在“富贵痣”的生理学依据。值得注意的是,医学界更关注痣的病理特征:直径超6毫米、边缘模糊的痣可能恶变为黑色素瘤,这与传统“凶吉”判定标准截然不同。

心理学实验则揭示了面相判断的认知偏差。加拿大麦吉尔大学研究发现,受试者仅需0.1秒即可对面孔吸引力做出判断,且更倾向认为宽脸型男性具有攻击性。这种“快速认知”源于进化本能——早期人类需瞬间判断陌生人的威胁程度,但将这种直觉扩展为命运预测则缺乏科学支撑。

心理学视角的深层解析

“自我实现预言”现象为痣相信仰提供了合理解释。若某人坚信眉间痣代表智慧,其潜意识会加强逻辑思维训练,最终可能真的展现出卓越才智。反之,将事业挫折归咎于“凶痣”者,可能因心理暗示丧失进取心。哈佛大学社会心理学实验显示,被告知“具有领导面相”的参与者,在模拟商战中决策成功率提升23%。

文化心理学研究还发现,面相判断存在显著的地域差异。在集体主义文化中,“天庭饱满”被视为福相,而个人主义社会更看重“棱角分明”的面部轮廓。这种差异印证了面相标准的社会建构属性,而非普适的生物规律。

中医体系中的特殊地位

在传统医学框架下,面相学作为“望诊”的组成部分,发展出独特的观察体系。福建医科大学研究指出,面部不同区域对应脏腑功能:鼻梁反映脾胃状态,下巴关联肾脏健康。临床统计显示,肝病患者中出现“面色萎黄”特征的比例达68%,远高于健康人群。这种基于经验的观察方法,与红外热像面色识别技术结合后,已用于中医体质辨识。

但需警惕将诊断工具异化为命运预言。现代中医强调“三因制宜”,反对脱离个体体质、环境因素的面相论断。正如《九种体质论》所述,痰湿体质者的面部浮肿需结合舌脉诊断,单凭“地阁痣”无法判断健康状况。

社会认知的双刃剑效应

“颜值经济”的兴起让面相学焕发新生。韩国就业网站数据显示,拥有“标准面相”的求职者录用率高出37%,这种“美貌津贴”现象实质是认知偏见的产物。更值得关注的是“医美面相”的流行——通过微整形打造“旺夫鼻”“招财耳”,这类商业炒作可能加剧容貌焦虑。

但文化学者指出适度相信面相具有心理调适功能。台湾大学研究发现,癌症患者中认同“福相”概念者,治疗依从性比对照组高19%。这说明在科学认知基础上,传统文化元素可作为心理干预的辅助手段。

综合来看,痣相与面相学说在文化传承、心理暗示、中医诊断等领域具有特殊价值,但将其作为命运预测工具则缺乏科学依据。对待这类传统文化遗产,我们既需秉持“取其精华”的态度——如中医望诊的经验智慧值得深入研究;也要保持“去伪存真”的理性——警惕商业包装的伪科学陷阱。未来研究可加强跨学科合作,利用人工智能分析十万级面部数据,或许能揭示生理特征与性格倾向的真实关联,为传统文化注入科学内涵。