在中国传统文化中,痣相学承载着对人性与命运的独特诠释。手掌作为人体与外界交互的重要媒介,其痣相位置、形态与色泽,常被解读为性格特质与人生轨迹的隐喻符号。这种将生理特征与心理特征相联结的智慧,既体现了古人对生命规律的观察总结,也暗含了东方哲学“天人合一”的思维范式。现代社会中,虽然科学视角对痣相学提出质疑,但其作为文化符号的解读价值依然值得探讨。

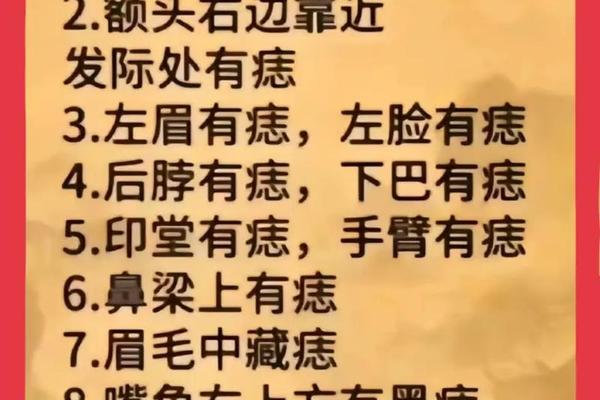

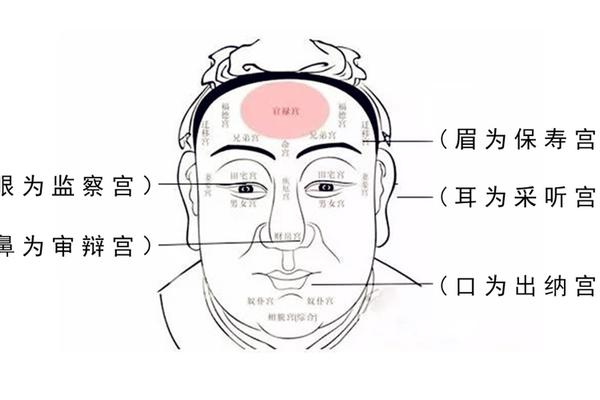

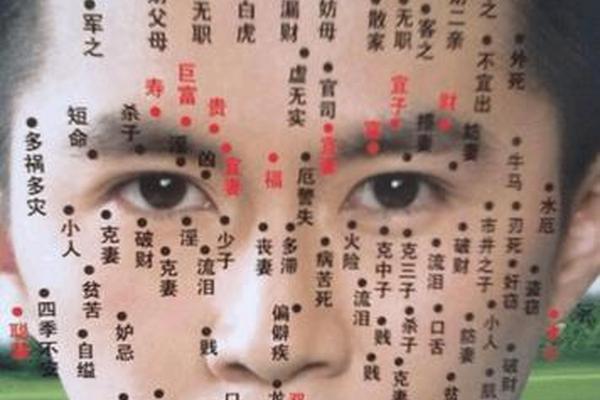

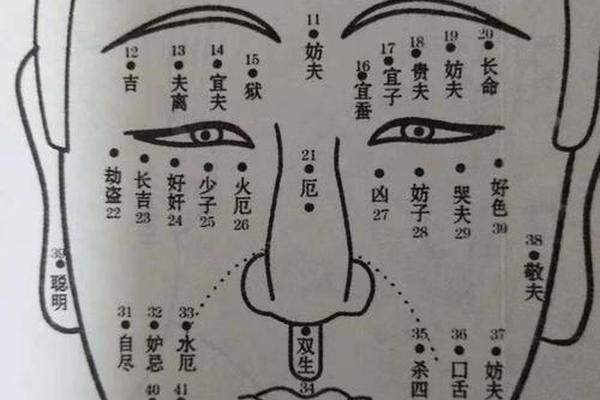

一、痣的位置与性格的关联

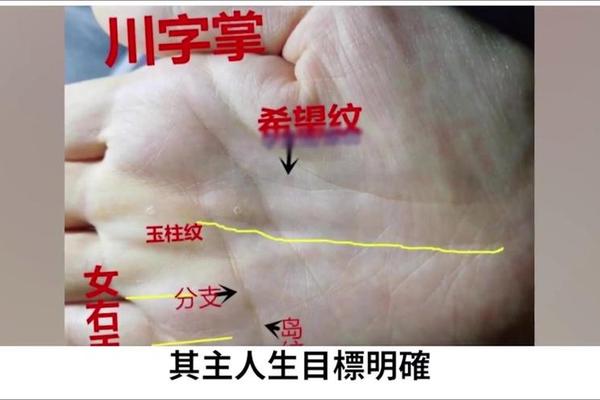

手掌不同区域的痣相被赋予了特定的性格象征。中指第二指节的“疑贼”痣,暗示个体具备敏锐的洞察力与风险意识,这类人往往在决策前反复权衡利弊,展现出谨慎缜密的思维特质。正如《相理衡真》所述:“山有美质则生善木”,这类痣相者如良木般具有稳健的处事风格,但也可能因过度警惕而显得多疑。

食指第三指节的“拾物”痣则揭示出矛盾的性格面向。这类人常被机遇眷顾,却需克制占有的冲动,其性格中既有豁达洒脱的乐观因子,又暗藏对未知风险的规避本能。手相教程指出,此类痣相者的社交行为往往在慷慨与戒备间摇摆,需要通过道德约束实现性格平衡。而手掌与手腕交接处的“失宝”痣,则指向重情义与易焦虑的双重特质,这类人常因情感投入过深而陷入患得患失的心理状态。

二、痣的形态与心理特征

痣的物理属性在性格解读中具有特殊意义。传统相学强调“朱砂红、墨汁黑”的善痣标准,掌心色泽明亮的圆痣被视为理性思维与情绪稳定的标志。这类人往往具备较强的逻辑推理能力,在工程、法律等领域表现突出。现代心理学研究印证,此类系统性思维特征确与特定脑区发育相关,暗示传统观察与现代科学可能存在认知共鸣。

不规则形态的痣相则被赋予截然不同的解读。边缘模糊的痣常与冲动型人格相关联,这类人可能在创造性工作中迸发灵感,却也易陷入情绪波动。医学研究显示,此类痣的病理特征与肾上腺素分泌水平存在潜在关联,为传统“性格急躁”的论断提供了生物学佐证。而手背大痣所暗示的占有欲,从行为经济学角度分析,可能与风险偏好及资源控制欲存在正相关。

三、情感与社交的痣相解读

无名指痣相被赋予强烈的感情象征。这类位置常与浪漫邂逅相关联,其性格特质表现为情感丰沛与理想主义倾向。文化人类学研究显示,该部位在肢体接触中的显性位置,可能强化了个体对亲密关系的潜意识关注。而感情线与智慧线间的“栽赃”痣,则揭示出社交认知的复杂性,这类人既具备识人辨事的敏锐度,又因过度防御易陷入人际孤岛。

从群体心理学视角审视,手腕痣相者的“家庭责任感”与现代社会角色期待形成有趣映照。这类性格往往在传统社群中备受推崇,却在个体化趋势下面临价值重构。而掌心“合和痣”的传说,将生物学特征升华为文化叙事,其承载的宿命论思维,实则反映了人类对情感归属的永恒追寻。

四、科学与传统的认知碰撞

现代医学研究为痣相学提供了新的观察维度。黑色素细胞分布规律与神经发育的关联性研究显示,某些痣相特征确与自主神经系统活跃度存在统计学相关性。这为“手腕痣相者精力旺盛”的传统说法提供了生理学解释。但需警惕将相关性等同于因果关系的认知谬误,如“富贵痣”概念就可能混淆了社会成就与生物特征的复杂作用机制。

文化心理学研究指出,痣相认知存在显著的“自我实现预言”效应。当个体认同特定痣相的性格标签时,其行为模式会无意识地向标签靠拢。这种心理暗示机制,既解释了传统相学的持久生命力,也揭示了其作为社会认知工具的双刃剑效应。当代解读需在文化传承与科学理性间建立动态平衡。

纵观手掌痣相的多元解读,我们既看到古人通过经验观察提炼的性格分析框架,也发现现代科学提供的验证与修正空间。这种传统智慧不应被简单视作迷信,而需作为理解文化心理的镜像。未来研究可深入探讨特定痣相特征与人格测试数据的关联性,运用大数据技术构建传统文化与现代心理学的对话平台。在个体层面,了解痣相文化有助于自我认知完善,但更需以开放心态接纳生命的复杂性——毕竟,决定性格特质的不仅是掌中星点,更是每个选择瞬间的心灵光芒。