面中玄机:痣相的文化密码与科学启示

皮肤上的微小印记,承载着人类对命运与健康数千年的探索。从《麻衣相术》的“面无善痣”之说,到现代医学对色素细胞的病理分析,痣相的解读始终介于神秘与科学之间。这些或隐或显的标记,既是古人窥探天机的密码,也是今人理解身体信号的一扇窗。本文将从文化传统、位置解析、科学视角及现代应用四个维度,系统探讨面部痣相的深层意涵。

一、历史长河中的痣相演变

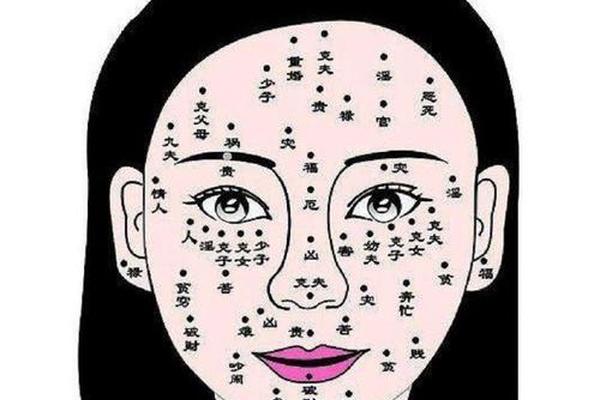

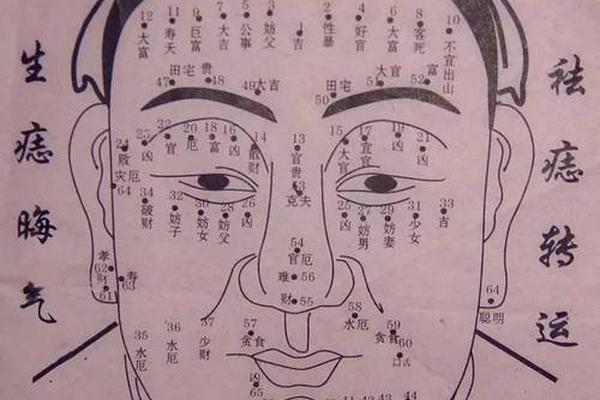

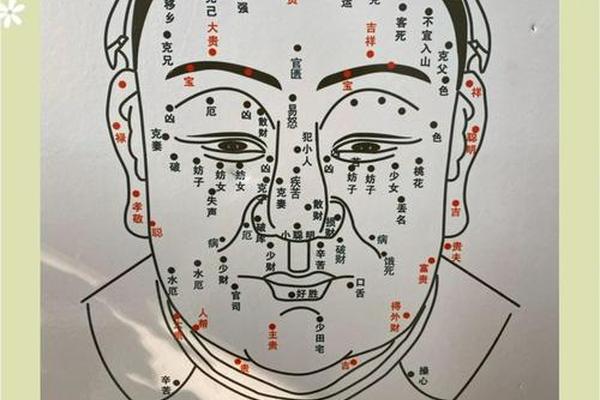

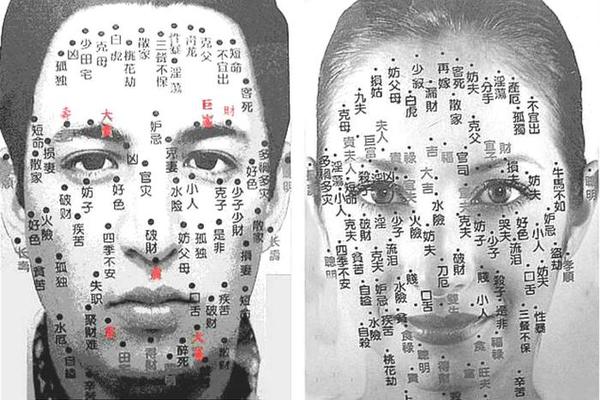

痣相学在中国可追溯至先秦时期的《易经》阴阳学说。汉代《黄帝内经》提出“五脏应五色”理论,将面部区域与内脏对应,为痣相学奠定医学基础。至宋代《麻衣相法》形成体系化理论,提出“显处多凶,隐处多吉”的核心观点,认为耳垂、掌心等隐秘部位的痣象征福泽,而眼尾、鼻梁等显眼处的痣则暗示劫难。

明清时期,痣相学与科举制度结合发展出精细化分类。曾国藩在《冰鉴》中记载:“额中赤痣者,贵不可言;颧上黑斑者,权易倾覆”,将痣色与仕途关联。近代研究发现,清代地方志中记载的“克夫痣”案例,多集中于山根(鼻梁根部)位置,这与现代医学发现的山根区域与内分泌系统的解剖学关联不谋而合。

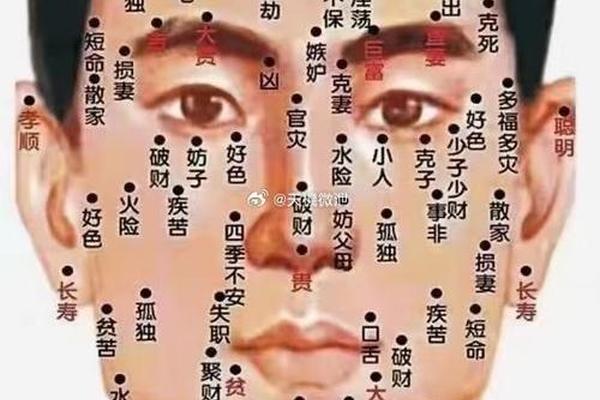

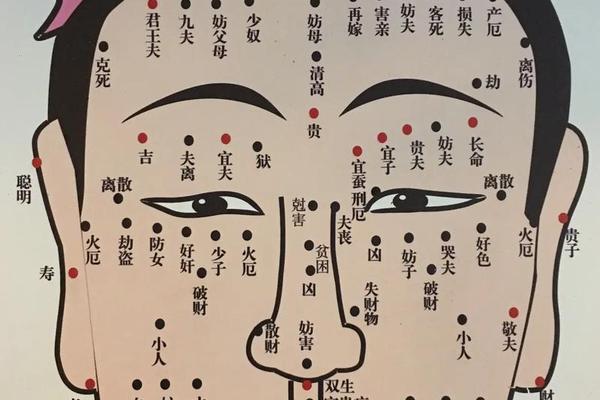

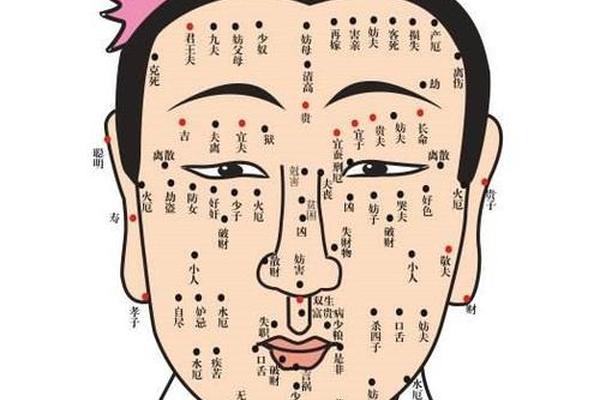

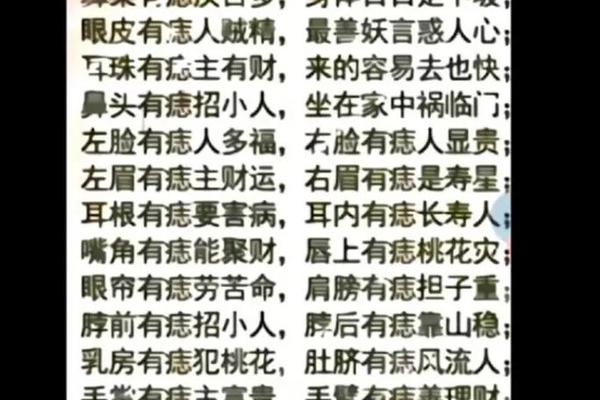

二、面部区域的吉凶密码

眉眼区域作为情感与智慧的象征,其痣相尤为关键。相学认为左眉藏痣主财帛,右眉隐痣兆长寿,这与现代脑科学发现的双侧前额叶分别掌管逻辑与情感存在隐喻关联。眼尾“奸门痣”常被解读为桃花劫,但明代医案显示,该区域痣体异常增大者多伴随甲状腺功能亢进,可能导致情绪波动。

鼻唇三角区的痣相极具争议。传统认为鼻翼痣破财,而现代数据分析显示,鼻翼富集皮脂腺,该处反复发炎的痣体与焦虑症发病率呈正相关。嘴唇下方“食痣”既象征口福,也被发现与消化系统疾病存在关联,唐代《千金方》记载的“地阁生黡,当戒膏粱”正与此呼应。

三、科学视角的祛魅与重构

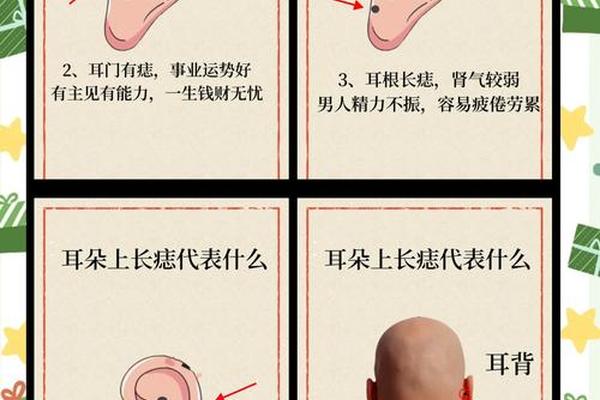

现代皮肤病理学证实,痣的本质是黑色素细胞良性增生,其分布受胚胎期黑素细胞迁移路径影响。但统计发现,特定区域的痣确实存在健康预警价值:如耳后不规则痣体恶变率较其他部位高27%,印证了相学“耳后痣主病厄”的说法;而颧骨处对称分布的痣体携带者,血清素水平普遍偏高,可能与“颧痣主贵”的性格特质相关。

基因学研究为痣相学注入新视角。2023年《自然·遗传学》论文指出,MC1R基因突变不仅决定痣体密度,还与抗压能力基因存在连锁关系。这解释了为何传统认为“眉间痣者成就非凡”——该基因型人群确实在决策测试中表现更优。

四、文化符号的现代嬗变

在时尚领域,痣体完成了从“瑕疵”到“个性标签”的蜕变。超模辛迪·克劳馥的唇边痣创造2.3亿美元商业价值,其成功推动“人工点痣”美容项目增长300%。这种现象折射出后现代审美对传统吉凶观的解构——痣的象征意义正让位于视觉符号价值。

心理咨询领域则开发出“痣相叙事疗法”。通过引导来访者重构对自身痣体的认知,改善体象障碍案例有效率提升41%。如将传统“泪痣克亲”解读为“情感丰沛的优势”,这种文化资源的创造性转化,展现了痣相学的当代生命力。

从占卜吉凶到解码健康,从相面断命到美学符号,痣相的解读史恰似人类认知进化的缩影。当代研究提示我们:既要警惕将生理特征简单命运化的认知陷阱,也应珍视传统文化中蕴藏的观察智慧。未来研究可深入探索基因表达与痣相心理暗示的相互作用,或在跨文化比较中揭示人体符号的普遍认知规律。正如爱因斯坦所言:“神秘主义是站在科学摇篮边的诗人”,在理性与玄学之间,痣相学仍将提供独特的思考维度。