从医学和科学角度来看,痣的祛除需要谨慎评估,不能仅因“痣相”或美观需求而随意去除。以下是综合分析的要点:

一、哪些痣不建议随意祛除?

1. 存在恶变风险的痣

若痣出现不对称性、边缘不规则、颜色不均匀、直径增大(>6mm)或进展性变化(如破溃、瘙痒、出血等),可能提示恶性黑色素瘤风险,需由医生评估后处理,而非自行祛除。

摩擦部位的痣(如手掌、脚底、腰带区)因长期刺激可能增加恶变概率,建议优先手术切除而非激光或偏方。

2. 特殊部位的痣

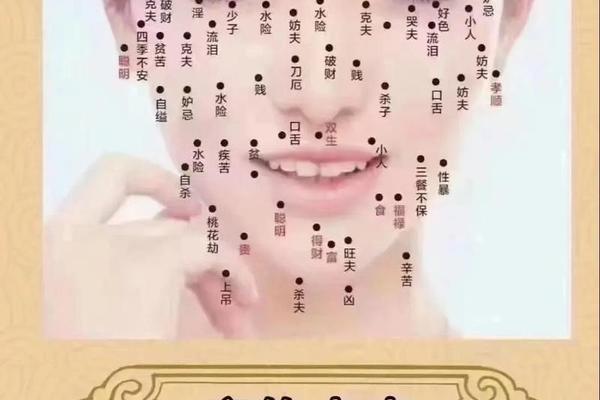

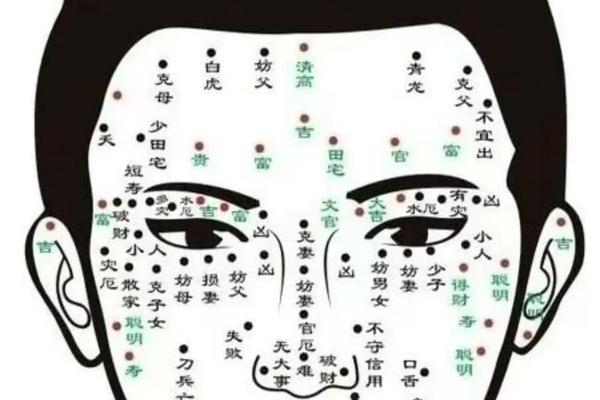

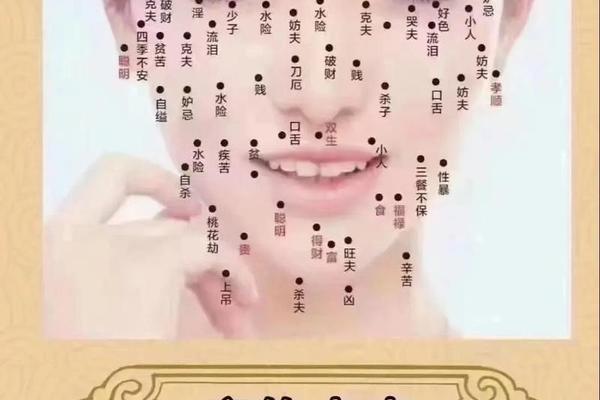

面部(如眼周、鼻部)或神经血管密集区域(如颧骨)的痣,操作不当可能损伤重要组织,需选择经验丰富的医生和精细术式。

痣相学中提到的某些部位(如肚脐、胸部侧面)虽被赋予“富贵”等寓意,但医学上无依据支持,祛除与否应以健康风险为首要考虑。

3. 深层或较大的痣

凸起的皮内痣、复合痣因深入真皮层,激光难以彻底清除且易留疤,建议手术切除。

直径>3mm的痣通常推荐手术,以确保彻底清除并送病理检查。

二、为什么“祛痣≠解决所有问题”?

1. 可能掩盖潜在疾病

若痣已恶变,盲目祛除(如腐蚀性药水)可能刺激癌细胞扩散,延误治疗。

反复激光祛痣可能增加恶变风险,尤其是未彻底清除的病例。

2. 祛痣本身的风险

留疤:激光或冷冻可能形成凹陷性瘢痕,手术虽精细但仍有线性疤痕。

复发:非手术方法(如激光、药水)易残留痣细胞,导致复发甚至增生。

感染:街头药水点痣或不当护理可能引发溃疡或色素沉着。

三、正确的祛痣原则

1. 医学评估优先

通过皮肤镜或病理检查判断痣的性质,排除恶性可能。

摩擦部位、快速变化的痣应优先手术切除并送检。

2. 选择正规方法

激光:仅适合直径<3mm、浅表且无凸起的小痣,需由专业医生操作。

手术:适合较大、深层或需病理检查的痣,术后配合减张缝合和抗瘢痕护理。

避免偏方:食醋、土豆片等无效且可能刺激痣细胞。

3. 术后护理关键

保持创面清洁,避免日晒,使用硅酮类抗疤产品3-6个月。

若复发或出现异常增生,及时复诊。

痣不能随意祛除,需结合医学评估和个体需求。迷信“痣相”或盲目追求美观可能带来健康风险。对于无恶变倾向的痣,若不影响健康,可保留观察;若需祛除,务必选择正规医疗机构,避免因不当操作导致终身遗憾。