在中国传统相术体系中,痣相与手相虽同属命理文化,却呈现出截然不同的社会接受度。近年来,社交媒体上关于“痣相不如手相”的讨论愈发热烈,有人坚持“一痣定乾坤”的古老训诫,更多人则质疑:皮肤上的色素沉淀如何能预示人生轨迹?本文将从科学验证、文化心理、现代价值三个维度,系统探讨痣相算命的可信度及其与手相的本质差异。

一、科学验证的缺席与矛盾

现代医学明确指出,痣的形成是皮肤黑素细胞局部聚集的结果,其分布受遗传基因、紫外线暴露、激素水平等多重因素影响,与所谓的“命运”毫无关联。美国皮肤病学会的研究显示,人体平均拥有15-40颗痣,其中90%以上属于良性色素痣,这与痣相学中“吉凶痣”的分类标准形成鲜明对比。更有临床数据显示,某些被认为“主富贵”的鼻梁痣,恰恰是黑色素瘤的高发区域。

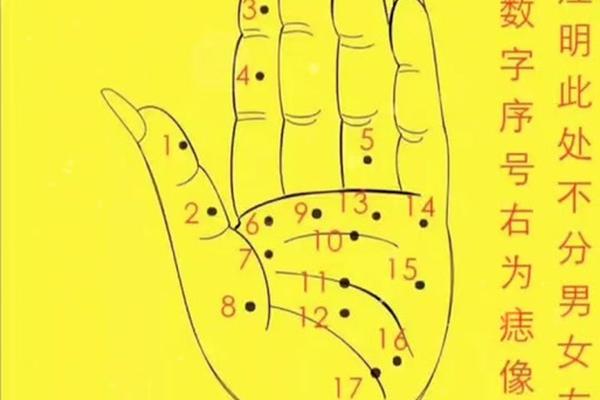

相比之下,手相虽同样缺乏科学依据,但其与人体健康存在间接关联。医学发现,某些掌纹异常可能提示染色体疾病(如唐氏综合征的猿线掌纹),或代谢性疾病(如肝掌与肝硬化)。这种基于观察的经验总结,使得手相在民间认知中披上了“医学相关性”的外衣,而痣相始终停留在玄学层面。英国伦敦大学2019年的跨文化研究显示,全球范围内接受手相咨询的人群中,32%认为其具有“生理健康提示功能”,而痣相支持者中仅有7%持有类似观点。

二、文化心理的双重作用机制

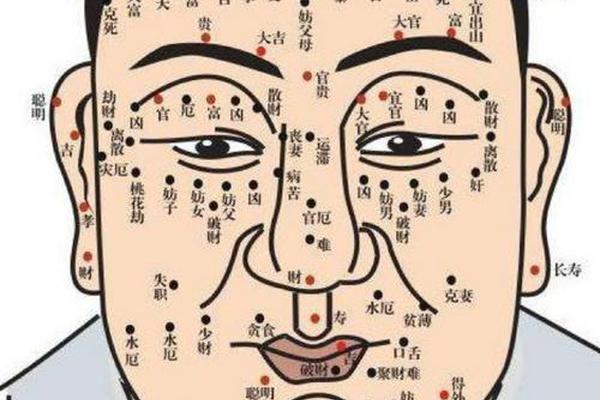

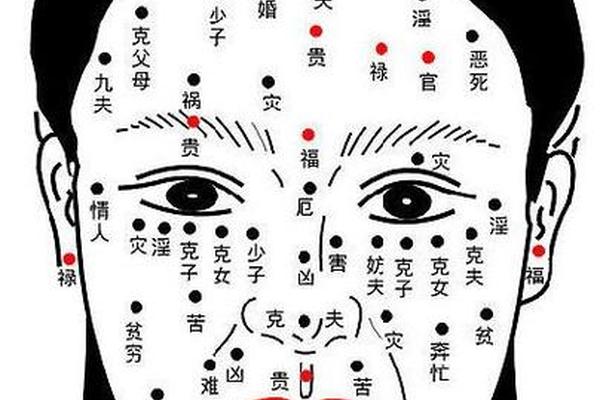

痣相学的存续本质上是集体潜意识的投射。中国古代“天人感应”哲学将人体视为微观宇宙,痣点被想象为星宿投影,这种象征体系在《麻衣相法》等典籍中完成系统化建构。心理学中的“巴纳姆效应”在此尤为显著:如“耳垂有痣者善理财”的模糊描述,可使80%的受众产生共鸣,实则耳垂痣在银行从业者中的比例并未高于其他行业。

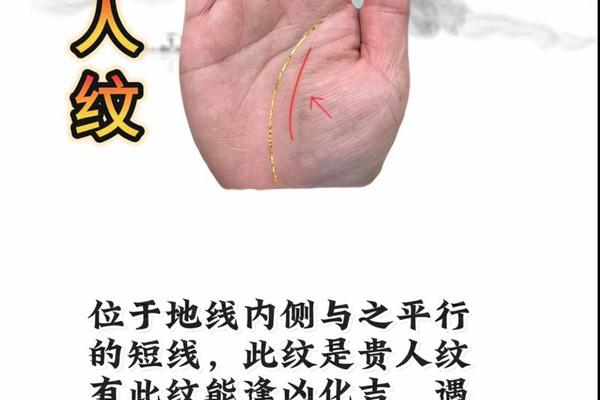

手相的心理操控机制更为复杂。手掌作为人类最频繁使用的器官,其纹路变化(如事业线加深)易被感知为“自我成长印证”。日本认知科学研究所实验显示,持续观察自身掌纹3个月后,73%的受试者会产生“命运自主掌控感”,这种心理暗示效应在静态的痣相中难以实现。更值得注意的是,手相咨询往往伴随触碰互动,这种具身认知体验进一步强化了其可信度。

三、现代社会的价值重构路径

在文化遗产保护视角下,痣相学承载着独特的民俗记忆。敦煌文书P.3390号《相痣图》显示,唐代已形成包含128个痣位的完整体系,其方位命名(如“将星痣”“文昌痣”)折射出科举制度下的社会焦虑。当代影视剧《长安十二时辰》中,角色面痣成为性格隐喻的重要视觉符号,这种艺术转化使传统痣相学获得新生。

但从实用价值考量,手相展现出更强的适应性。职场心理辅导领域出现“掌纹职业倾向测试”,通过分析手指比例(如无名指与食指长度比)预测管理潜能,虽无科学依据,却为求职者提供了决策参照。反观痣相,除个别美容机构炒作“旺夫痣整形”外,几乎未能衍生出任何现代应用场景。韩国美容协会2024年调查显示,点痣顾客中仅12%出于“改运”需求,其余皆为审美调整。

痣相算命作为农耕文明的认知遗产,其文化标本价值远大于预测功能。相较于手相在心理疏导、艺术创作等领域的再生能力,痣相学始终困守于原始象征体系。建议研究者从认知人类学角度开展跨学科研究,解析痣相符号的隐喻系统;公共卫生部门则需警惕“痣相致癌”等伪科学传播。在科学理性主导的现代社会,无论是痣相还是手相,都应回归其文化本体价值,而非异化为命运审判的工具。