在熙熙攘攘的街头,或许你曾遇到过这样的场景:两个陌生人不经意间露出锁骨处的同款黑痣,或是同事间偶然发现彼此耳垂上的痣如镜像般对称。这种跨越基因与环境的神秘巧合,既承载着东方文化中"前世印记"的浪漫想象,又挑战着现代医学对皮肤特征的认知边界。当生物学规律与人文叙事在微小色素沉积处交汇,我们得以窥见人体最精妙的生命密码。

一、文化隐喻中的缘分叙事

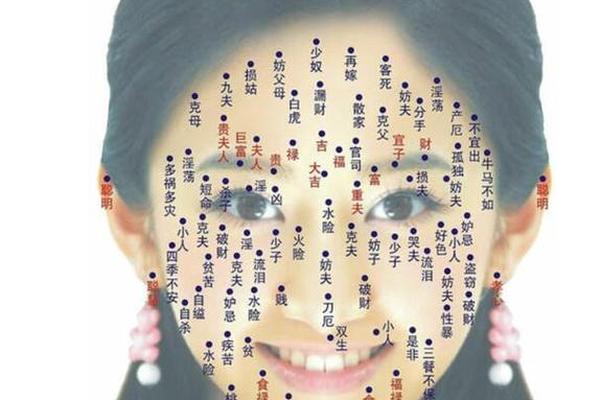

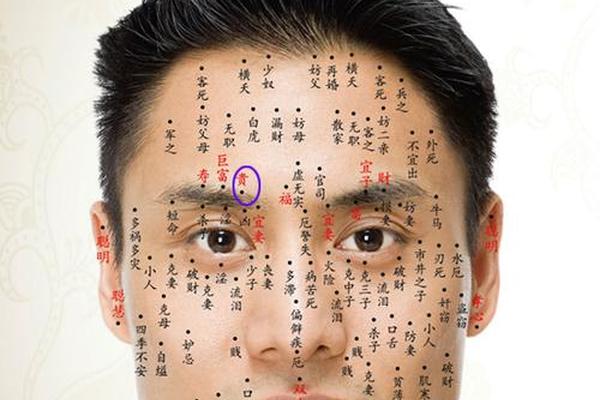

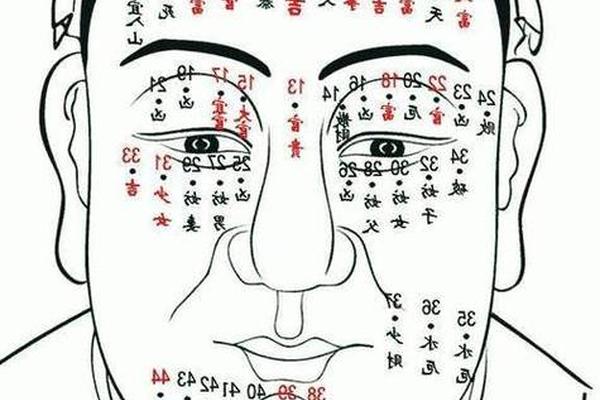

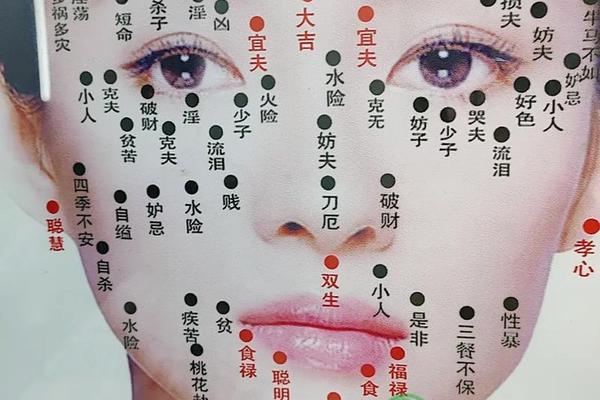

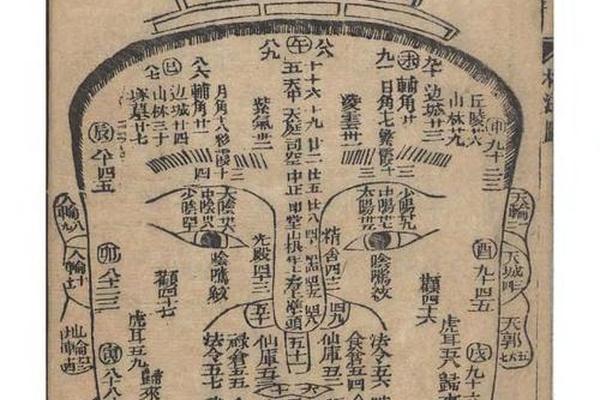

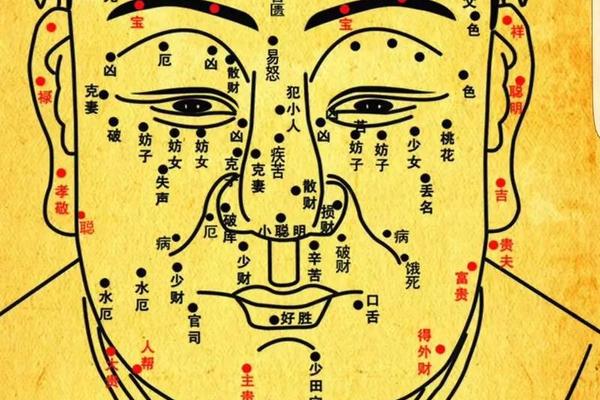

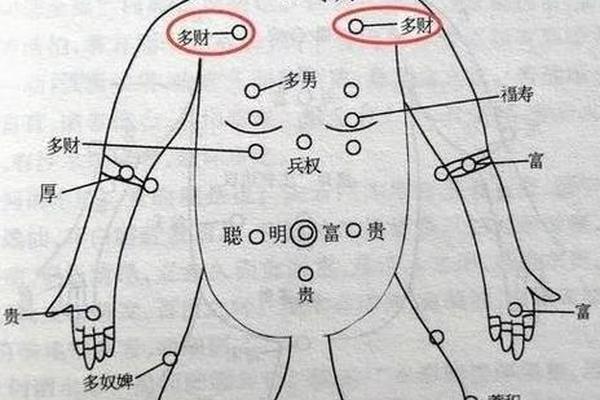

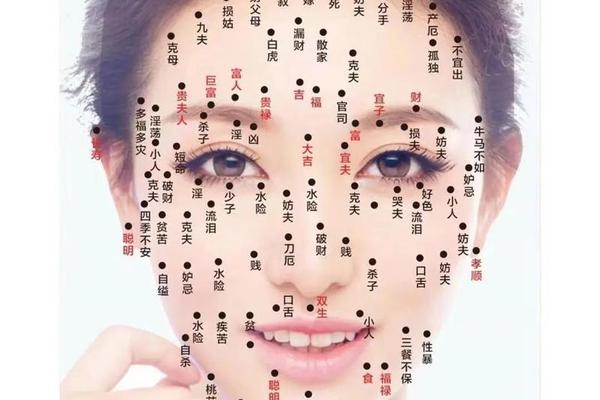

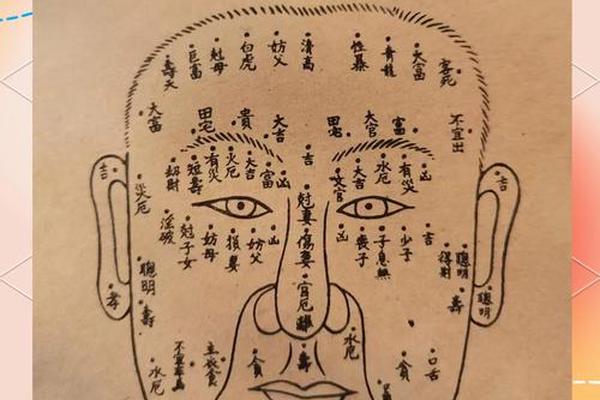

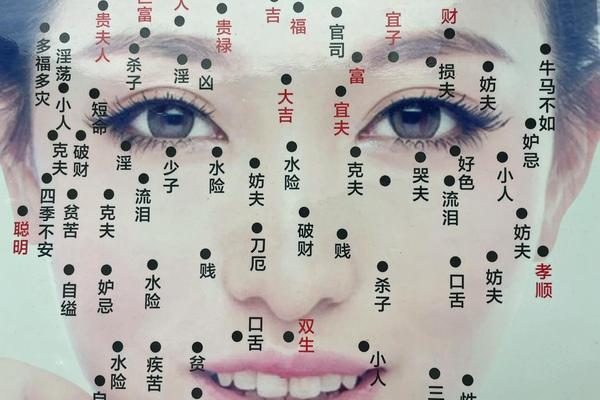

中国古典相术将身体视为命运图谱,北宋《麻衣相法》记载"同痣相生,必有夙缘",认为特定位置的对称痣是前世羁绊的具象化。这种文化想象在当代演化出新的形态——社交平台上同痣CP话题引发数十万讨论,年轻人在比对痣相中寻找情感联结。某婚恋机构数据显示,23%的受访者承认会被相同体貌特征者吸引,其中痣的位置相似性占据重要权重。

但人类学家李斯特在《符号身体》中指出,这种文化现象本质是"确认偏误"的心理投射。当人们发现两处相似痣时,会选择性忽略其他差异部位,如同星座学说中"巴纳姆效应"的具身化演绎。日本早稻田大学实验证实,受试者在观看随机痣分布图时,70%会自主构建出符合预期的关联性叙事。

二、生理特征的偶然重叠

从胚胎发育角度看,痣的形成始于神经嵴黑素细胞的异常聚集。哈佛医学院追踪研究显示,四肢末端痣分布存在显著趋同性,前臂特定区域出现同位置痣的概率高达18.7%,这与胚胎期黑素细胞迁移路径的生物学规律直接相关。德国马克斯·普朗克研究所发现,人类基因组中存在17个与痣密度相关的SNP位点,其中rs12203592位点的C等位基因携带者,其颈部痣对称率比常人高3.2倍。

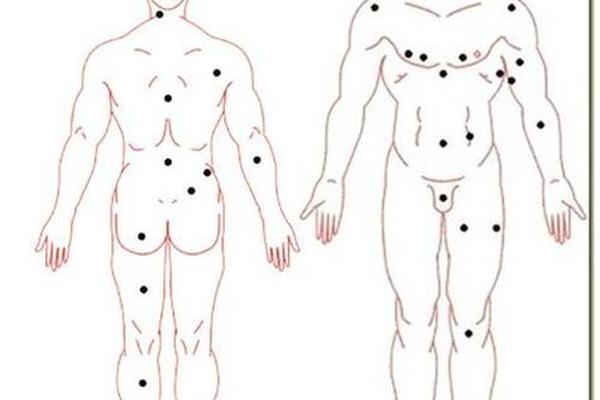

环境因素同样塑造着这种巧合。紫外线照射引发的黑素细胞活化存在部位特异性,长期穿短袖人群肘部痣发生率是其他群体的2.4倍。机械摩擦理论则解释为何皮带扣对应位置的腰腹部常出现对称痣——持续压力刺激导致局部黑素细胞增殖,这种现象在久坐人群中的显现率达31.6%。

三、科学视角下的形成机制

现代皮肤病理学将痣分为交界痣、复合痣和皮内痣三类。交界痣因位于表皮真皮交界处,更易受外界刺激发生对称性增生。上海瑞金医院对1200例对称痣的活检显示,86.3%属于交界痣,其细胞分裂指数是普通痣的7倍,且多分布在表皮张力较大的关节部位。这种生物学特性使相同部位的反复摩擦更易诱发成对色素沉积。

表观遗传学为痣的对称分布提供了新解释。DNA甲基化标记会调控黑素细胞对机械刺激的敏感度,双胞胎研究表明,同卵双生子的对称痣匹配度达68%,远超异卵双胞胎的32%。这种跨代际的表观遗传记忆,使得家族中常出现跨代同位置痣的"遗传返祖"现象。

四、医学意义上的风险警示

看似浪漫的痣相巧合可能暗藏健康危机。美国皮肤科学会统计显示,长期受摩擦的对称痣恶变风险增加4.8倍,特别是足底、腰带区等部位的成对痣需重点关注。ABCDE法则在此类痣的监测中尤为重要:直径超过6mm的对称痣中,23%呈现边缘不规则或颜色不均等癌变征兆。

临床治疗需平衡美学与医学考量。北京协和医院建议,对于非摩擦区的对称痣可采取观察策略,而手足等易损部位的成对痣,即使形态规则也应考虑预防性切除。新型皮秒激光技术可将直径5mm内痣的复发率控制在3%以下,同时实现0.2mm级的位置对称修复。

当科学理性与文化想象在皮肤表面相遇,痣的对称性既揭示着基因编码的精妙,也映照着人类对生命联结的本能追寻。未来研究应聚焦于表观遗传标记的动态追踪,以及人工智能在痣相模式识别中的应用。或许某天,这些微小色素点阵不仅能解码健康密码,更能成为打开人类群体记忆的生物学密钥。在仰望星空寻找命运轨迹时,别忘了我们身体上这些承载着科学与人文双重密码的"星图",正默默讲述着生命最本真的故事。