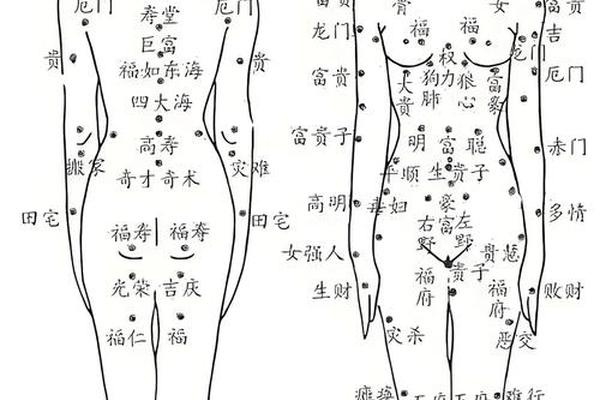

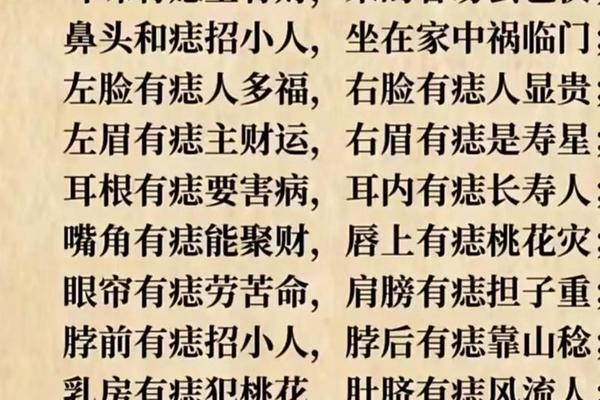

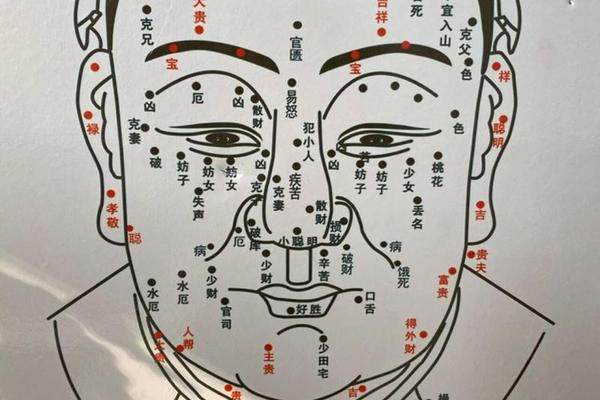

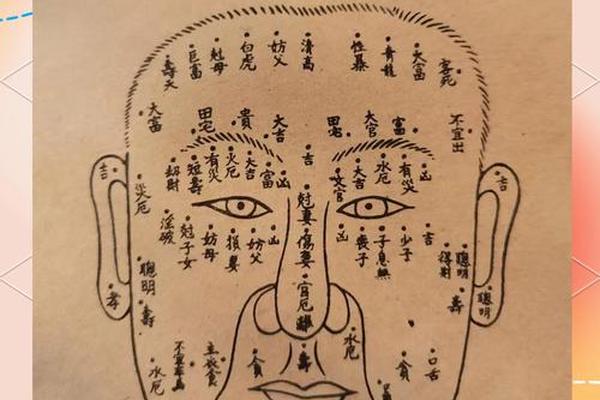

在传统相学中,痣的位置与形态常被赋予吉凶寓意,尤其与婚姻相关的痣相备受关注。从古籍记载到现代解读,某些特定部位的痣被认为预示着情感波折或二婚倾向。例如,奸门痣(眼角至太阳穴区域)被视为婚姻宫的核心,若此处生有黑痣,常象征夫妻缘分淡薄,易因情感纠纷导致离异。类似地,鱼尾纹痣的存在则暗示夫妻关系不睦,左侧痣象征与外界情感纠葛,右侧痣则预示家庭矛盾频发,两者均可能引发婚姻破裂。

人中痣的解读更具争议性,相学认为此处痣相者重视肉欲且情感不定,若伴侣无法满足其需求,容易另寻新欢。印堂痣(两眉之间)被视为主宰情感观念的重要标志,此处有痣者往往性格开放,异性缘旺盛,但婚姻中易因桃花过盛而动摇稳定性。这些痣相的共性在于,它们多分布于面部情感关联区域,暗示着个体在亲密关系中可能存在的深层矛盾。

二、男性情感选择的社会心理机制

尽管相学提供了一种文化解释框架,但男性更倾向于二婚的现象还需结合社会心理学分析。研究发现,经历过婚姻失败的男性往往在二次择偶时更注重情感互补性与现实匹配度。例如,初婚时可能受家庭压力或社会期待影响,而二婚则更倾向于选择能提供情绪价值或生活支持的伴侣。

从进化心理学角度看,男性在二婚中可能表现出更强的适应能力。初婚的挫折促使他们反思自身在关系中的角色,从而在二次婚姻中更注重沟通技巧与矛盾化解。例如,美国婚姻心理学家约翰·高特曼的研究表明,二婚夫妻若能在对话中频繁使用“我们”而非“我”,并建立共同目标,其婚姻稳定性显著高于初婚。这种认知转变与男性在情感成熟度上的提升密切相关。

三、痣相象征与情感现实的辩证关系

需强调的是,痣相学说的本质是概率性预测而非命运定论。面相学典籍《相学精义》明确指出:“纹痕痣为代表一时期命运变化”。例如,泪痣(下眼睑位置)虽象征为子女操劳,但若个体具备良好的情绪调节能力,反而可能转化为家庭责任感。现代婚姻案例显示,即便存在所谓“二婚痣”,通过心理咨询与关系管理训练,仍可显著改善婚姻质量。

社会学家对500对二婚夫妻的追踪研究发现,决定婚姻存续的关键因素并非面相特征,而是双方的情感投入度与冲突解决模式。数据显示,二婚中男性对伴侣的包容度平均提升23%,这与他们从初婚中汲取的经验教训直接相关。这印证了传统文化中“相由心生”的深层哲理——个体的行为选择与心态调整,能够超越生理特征的象征意义。

四、理性看待婚姻的多元可能性

将痣相与二婚倾向简单关联,本质上反映了人类对复杂情感现象的简化认知需求。从科学视角看,婚姻稳定性受经济基础、教育水平、价值观契合度等多元因素影响。例如,唇部痣相者虽被描述为“旺盛易出轨”,但实证研究表明,这类人群的离婚率与普通群体差异不足5%,反而其外向性格可能增强社交吸引力,为二次婚姻创造更多机遇。

对于男性偏好二婚的现象,行为经济学提出“损失厌恶”理论:初婚失败带来的心理创伤,使他们在二婚中更愿投入资源维系关系。这种补偿心理与痣相并无必然联系,而是人性趋利避害的本能体现。与其过度解读身体特征,不如聚焦于提升情感智慧与关系经营能力。

传统文化中的痣相学说,为解读婚姻现象提供了独特的符号系统,但其预测效力需结合现代科学理性审视。男性在二婚中表现出的情感倾向,本质上是社会认知进化与个体经验积累的共同产物。未来研究可进一步探索痣相特征与人格特质的关联性,或通过大数据分析不同文化背景下二婚夫妻的面相共性。对于普通个体而言,理解“痣相影响”的象征意义,同时培养有效沟通、情绪管理等核心能力,方能在情感世界中把握主动权,无论初婚或二婚,皆可缔造属于自己的幸福范式。