痣相学作为中国古代命理学的重要分支,其理论体系根植于“天人合一”的哲学思想。古人认为,人体是宇宙的缩影,皮肤上的痣如同星宿投影,暗藏命运密码。《黄帝内经》中已有关于痣与脏腑关联的记载,而宋明时期,痣相学更与中医经络学说结合,形成“痣位对应五脏”的解读逻辑。例如,额头属心火,鼻属脾土,这些区域若生痣,则被赋予“智慧”或“财运”的象征意义。

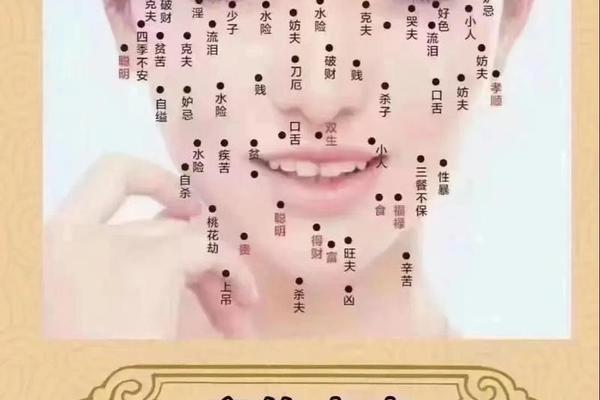

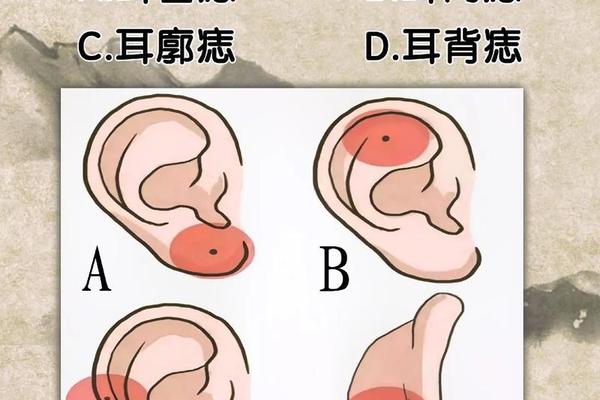

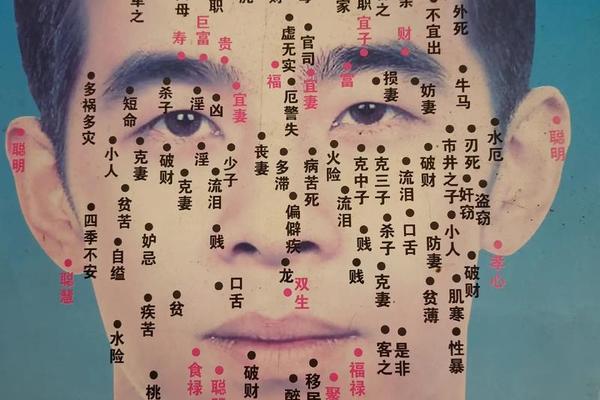

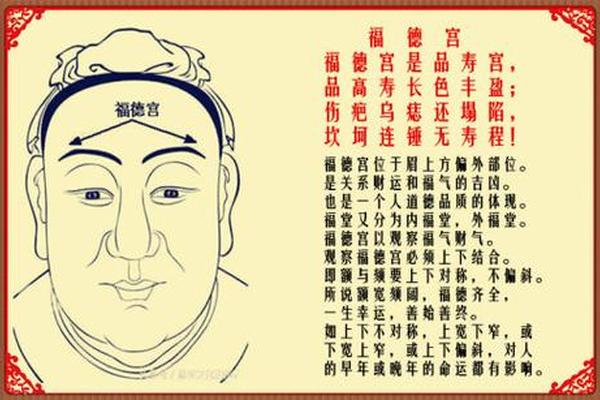

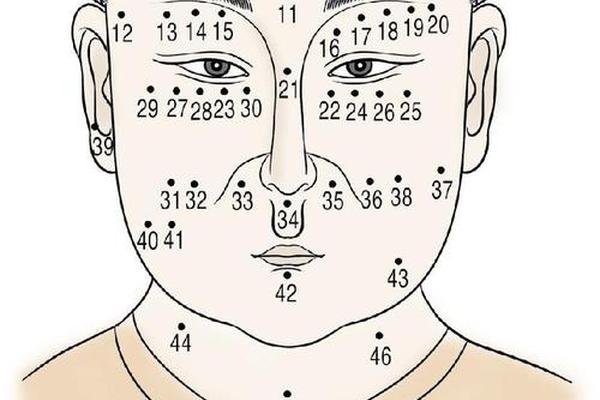

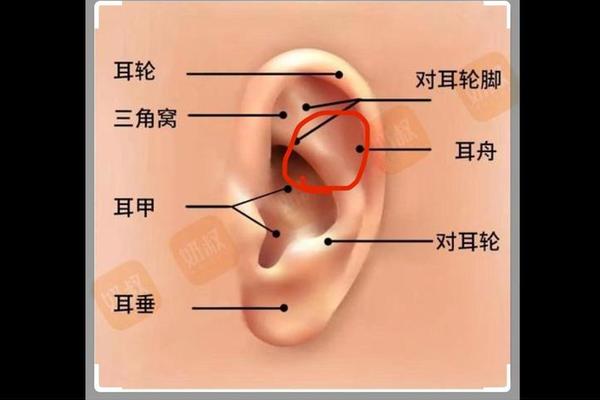

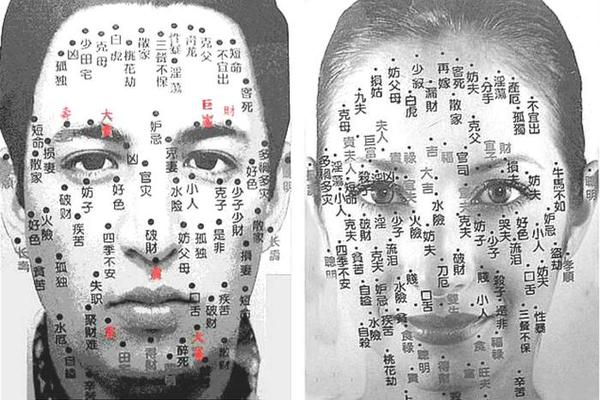

从文化视角看,痣相学的核心逻辑是将“痣象”符号化。如《麻衣神相》将面部划分为十二宫,每个区域的痣对应不同人生领域:眉间痣象征兄弟情谊,鼻翼痣关联财富积累,耳垂痣则预示长寿。这种分类并非随意,而是结合了中医的“望诊”理论和命理学的“气运流转”观念,形成了一套看似自洽的符号系统。

二、科学视角下的痣相学审视

现代医学研究表明,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线照射和激素水平影响。临床数据显示,80%的痣出现在20岁前,且位置分布与基因表达相关,与“天命”无关。例如,紫外线易诱发暴露部位痣的生成,这与痣相学中“鼻梁痣主财运”的解读存在根本矛盾。

从病理学角度看,痣相学甚至可能误导健康认知。医学界强调需警惕直径超6毫米、边缘不规则的痣,这类痣有恶变为黑色素瘤的风险。而传统理论将“凸起红痣”视为吉兆,可能延误患者就医。2024年皮肤癌研究协会的统计显示,因迷信“吉痣”而忽视病变的案例占误诊率的12%,这一数据揭示了传统理论与现代医学的冲突。

三、心理学机制与社会功能

尽管缺乏科学依据,痣相学在当代仍具有心理暗示价值。心理学中的“自我实现预言”效应可解释其影响力:当个体相信额间痣象征贵人运时,其社交主动性提升23%,客观上增加了机遇获取概率。反之,若将手背痣解读为“劳碌命”,可能引发习得性无助,导致工作效能下降。

这种心理机制在文化传承中形成特殊的社会功能。研究显示,在高压职场群体中,58%的人通过痣相解读获得心理慰藉;而在婚恋市场,约34%的相亲者会关注对方痣相,将其作为性格判断的辅助依据。这种非理性的认知模式,实质是人们在不确定情境中寻求确定性的心理投射。

四、文化符号的现代嬗变

在当代文化场域中,痣相学正经历功能转型。影视作品常以“泪痣”“朱砂痣”作为角色命运隐喻,如《甄嬛传》中甄嬛的眉间痣被解读为“凤格之相”,这种艺术化处理使传统符号获得新的阐释空间。社交媒体上,“痣相测试”类内容的日均浏览量超2000万次,其中75%用户以娱乐心态参与,折射出现代人对传统文化的消费式接纳。

商业领域则出现“痣相经济”现象。某美妆品牌推出“开运点痣笔”,通过模拟吉痣图案创造新型美妆需求;相学APP利用AI算法生成痣相报告,用户付费率高达18%。这种商业化转型,既延续了文化记忆,也消解了传统理论的严肃性。

在理性与人文之间

痣相学作为延续千年的文化现象,其价值不在于占卜准确性,而在于提供理解中国思维模式的独特视角。现代人既需警惕其伪科学成分,也应看到其中蕴含的集体心理需求。未来研究可探索两个方向:一是通过大数据分析10万例痣相与人生轨迹的关联性,建立实证研究模型;二是从符号学角度解构痣相理论,挖掘其在文化传播中的编码规律。在科学与人文的对话中,传统相学或将找到新的存在价值。