在传统面相学中,痣被视为命运与性格的密码。古书云“面无善痣,方为贵”,认为干净无瑕的面容象征着命运的纯粹与顺遂。当现代人凝视镜中那张毫无黑点的脸庞时,却难免陷入困惑——这究竟是上天赐予的福泽,还是被相学边缘化的“无知”之相?

传统面相中的痣相悖论

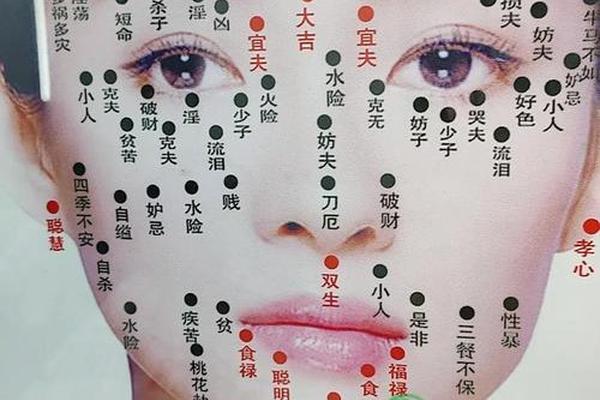

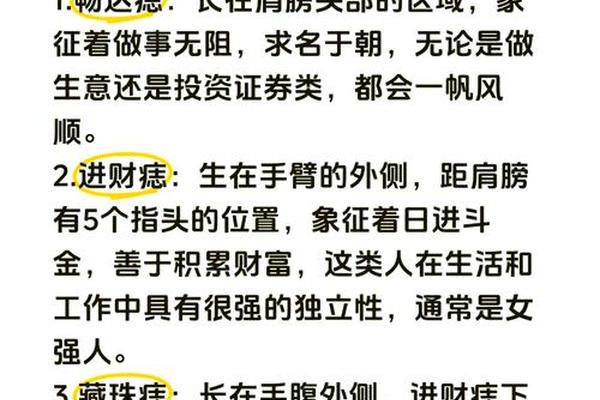

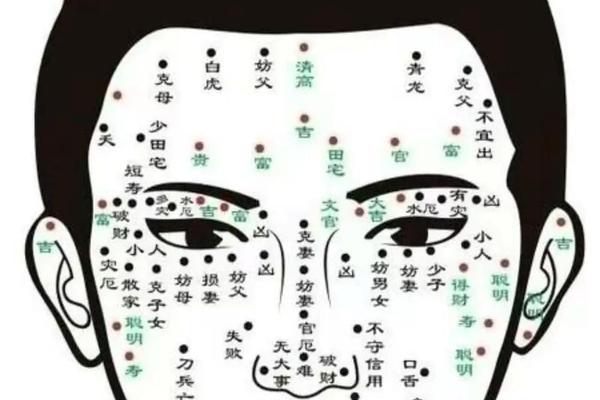

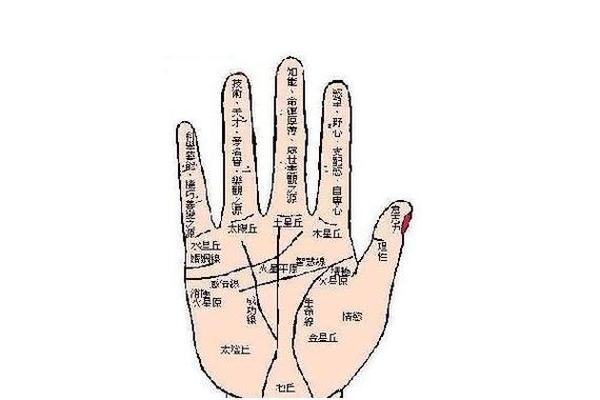

中国古代相术将痣分为显痣与隐痣,面部显痣多被认为“凶兆”,隐于身体的痣则暗藏吉运。这种观念源于天人感应思想:人体是宇宙的微缩,痣的分布对应着天地气运的流转。例如《痣相大全》记载,眉间痣象征极端命运,鼻旁痣暗喻情欲纠葛,而眼尾痣更被视作“命犯桃花”的明证。

有趣的是,无痣面相在相术中呈现出矛盾解读。一方面,《相理衡真》推崇“玉面无瑕”为贵相,认为这类人“心性澄明,六亲缘厚”;古籍又强调“痣为气血凝滞”,完全无痣的面容可能暗示生命力薄弱。这种矛盾折射出传统相学对“完美”的辩证思考:绝对的纯净既是天赋,亦可能是缺憾。

现代科学对无痣现象的解剖

从生物学视角看,痣的本质是黑色素细胞的局部聚集。现代医学研究发现,痣的数量与遗传、紫外线暴露密切相关,并无玄学关联。德国医学界曾通过大规模样本分析指出,痣的数量差异更多反映皮肤代谢特征,而非性格命运。

心理学实验则揭示了更深层的认知机制。2019年《认知科学期刊》的研究表明,人类大脑对“无痣面容”会产生潜意识偏好,这种审美倾向源于对“对称性”的本能追求。这或许能解释为何无痣面相常被赋予“单纯”“可信”等积极标签——洁净的面庞触发了人类对健康的原始判断。

文化语境下的符号重构

在民俗文化中,无痣面相经历了符号意义的多次嬗变。闽南地区流传着“白面书生无痣贵”的谚语,将无痣与文运昌盛相连;而湘西巫傩文化则认为,完全无痣者是“通灵之体”,易受鬼神侵扰。这种地域性差异凸显了相学解释体系的弹性。

当代影视作品进一步重塑了无痣面相的象征意义。从《琅琊榜》中梅长苏的苍白面容到《甄嬛传》宜修皇后的光洁额头,无痣形象多被赋予“智性”“克制”等现代性人格特征。这种文化编码已超越传统相学,成为新的集体潜意识。

面相实践的当代困境

在美容技术高度发达的今天,点痣已成为价值数亿的产业。韩国美容协会2024年数据显示,78%的祛痣消费者坦言受相学观念影响。这种集体行为背后暗含逻辑悖论:人们既想消除“凶痣”规避厄运,又渴望保留“吉痣”祈求福泽,最终往往陷入“面相焦虑”。

学视角下,无痣面相的讨论折射出更深刻的社会命题。剑桥大学人类学教授艾琳·凯特在《身体符号政治学》中指出:当相学标准被商业资本异化为“完美模板”,实则剥夺了个体对身体的叙事主权。那些选择保留天然痣相的人,反而成为抵抗标准化审美的先锋。

多元认知框架的构建路径

破解无痣面相的认知困局,需要建立跨学科对话机制。遗传学家建议将痣相纳入表观遗传学研究,通过追踪DNA甲基化模式,揭示痣分布与性格倾向的真实关联。文化研究者则倡导“动态相学观”,将痣相解释权交还给具体时空中的个体实践。

对于普通民众而言,或许可以借鉴《周易》的“变易”智慧:既承认传统相学的文化价值,又不被其框架束缚。毕竟,真正的命运密码不在皮肤上的黑点,而在每个人如何书写属于自己的生命篇章。当晨曦映照那张无痣的面庞,重要的不是相书上的判词,而是瞳孔中闪烁的自我认知之光。